Von der Melkmaschine St. Pauli zu Utopia? St. Pauli selber machen!

Das Interview mit Steffen Jörg vom Verein GWA (Gemeinwesenarbeit) St. Pauli befasst sich mit den aktuellen Veränderungen in Hamburg St. Pauli. Es stellt sie in den Kontext der ,unternehmerischen Stadt’, die bereits seit den 1980er Jahren als Modell der Hamburger Stadtentwicklung gilt. Am Beispiel der kollektiven Proteste von Mieter_innen der inzwischen polizeilich geräumten ESSO-Häuser am Spielbudenplatz zeichnet Steffen Jörg das Bild von St. Pauli als einem umkämpften, aber auch widerspenstigen Stadtteil: Die Bewohner_innen artikulieren und organisieren sich immer deutlicher gegen die Vermarktung des Viertels und gegen eine eindimensional renditeorientierte Stadtentwicklung für Besserverdienende, mit der eine Verdrängung armer Mieter_innen und Kleingewerbestrukturen verbunden ist.

Vom Armutsstadtteil zum Investitionsstandort

F.: Anfangen würde ich gern mit der aktuellen Situation auf dem Kiez. Der Stadtteil St. Pauli war jahrzehntelang einer der ärmsten Westdeutschlands. Seit etwa 15 Jahren finden hier massive Umbrüche statt, worüber aktuell auch immer wieder in den überregionalen Medien berichtet wird. St. Pauli wandelt sich gerade von einem innerstädtischen Armutsviertel in einen Investitionsstandort. Meine ersten Fragen wären: Wie würdest du die aktuelle Situation in St. Pauli beschreiben? Welche Akteure treiben die Veränderungen im Stadtteil voran?

A.: Du hast es schon erwähnt: Es gibt starke Umstrukturierungsprozesse im Stadtteil. Es ist schwierig, einen Startpunkt solcher Entwicklungen auszumachen, also genau zu sagen, wann so eine Umstrukturierung beginnt. Aber man kann schon konstatieren, dass es gerade in den vergangenen Jahren – wahrscheinlich in den vergangenen zehn Jahren – einen enormen Schub gegeben hat. Veränderungen bemerkt man hier im Stadtteil ganz enorm, ob das jetzt sehr repressive Maßnahmen sind wie die Kameraüberwachung und das Gefahrengebiet, auf das wir wahrscheinlich später noch mal zu sprechen kommen werden, oder die massiven Veränderungen am öffentlichen Erscheinungsbild oder die krassen Mietpreisentwicklungen. Denn es gibt hier enorme Mietsteigerungen und eine zunehmende Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen – auf dem Wohnungsmarkt finden also massive Veränderungen statt. Es kommt aber auch in der gesamten Gewerbestruktur zu starken Umstrukturierungsprozessen. Dieser sogenannte Business-Improvement-District [geplant an der Reeperbahn] steht sicherlich exemplarisch dafür.

F.: In welcher Hinsicht? Welche Gewerbe verschwinden, welche kommen neu hinzu?

A.: Wie so oft in Gentrifizierungsprozessen verschwinden Kleinst- und Kleingewerbe, die inhabergeführten Geschäfte. Es verschwinden aber auch die ganze für St. Pauli so typische Kulturszene, die subkulturellen Clubs und Läden und kleinere Kaschemmen, Eckkneipen und so etwas. Ersetzt werden sie durch kleinere Ketten, aber auch durch finanzkräftige Gewerbestrukturen. Im Zuge der Filialisierung drängen aktuell auch zunehmend große Ketten auf die Reeperbahn. Gosch hat hier schon seinen Flagshipstore realisiert, und es gibt immer wieder Gerüchte, dass Starbucks, H&M und Apple demnächst folgen werden.

Für wen verändert sich was? Wer profitiert, wer verliert?

F.: Man könnte doch auch sagen: „So ein Stadtteil verändert sich halt.“ Das zumindest ist das übliche Argument, das Gegner_innen derartiger Veränderungen zu hören bekommen.

A.: Ja, die Gegner_innen von Gentrifizierung werden immer schnell als Bewahrer_innen eines Status quo abgestempelt, als Leute, die gegen jede Veränderung sind – was ja de facto totaler Blödsinn ist. St. Pauli ist seit jeher ein Stadtteil, in dem dauernd Veränderungen stattfinden, wie in vielen anderen Vierteln ja auch. Nur ist die Frage doch immer: Für wen verändert sich was, und wessen Interessen werden maßgeblich bedient? Und da würde ich schon sagen, dass es da bestimmte Dynamiken oder Triebfedern gibt, wobei die Entwicklungen natürlich sehr vielschichtig sind. Eine solche Triebfeder bzw. eine leitende Ideologie ist das ,Unternehmen Hamburg’, die Vorstellung von einer unternehmerischen Stadt. Diese Idee wurde in Hamburg bereits in den frühen 1980er Jahren von Dohnanyi [Klaus von Dohnanyi, damals Erster Bürgermeister der Stadt Hamburg] aufgegriffen. Sie bedeutet, dass eine Stadt als Unternehmen geführt werden soll und sich in Konkurrenz setzen muss zu anderen Metropolen. Es geht darum, Unternehmen und die ,Leistungsträger’ in dieser Gesellschaft anzuziehen und ihnen ein gutes Umfeld zu bieten, damit sie in die Stadt oder in bestimmte Stadtteile kommen. Alles muss sich rechnen, alles muss rentabel sein.

An dieser Stelle komme ich zu einem zweiten Punkt, der etwas mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel zu tun hat. Waren früher die sogenannten harten Standortfaktoren wie Infrastruktur, Autobahnanbindung usw. maßgeblich, sind es jetzt eher die ,weichen’ Standortfaktoren. Insbesondere innerstädtische Quartiere sind für Unternehmen etwa aus der Kreativ- oder Werbebranche attraktiv. Am Beispiel der Schanze [Schanzenviertel, in unmittelbarer Nachbarschaft zu St. Pauli] kann man das hoch- und runterdeklinieren, dort ist die Entwicklung sehr klischeehaft verlaufen. Aber auch an St. Pauli merkt man ganz deutlich: Das ist genauso ein Stadtteil, von dem sich Teile der Kreativ- und Medienwirtschaft ein besonders anregendes Umfeld für ihre Mitarbeiter_innen versprechen. Hier wird der Stadtteil nur noch als Standort für die neuen Dienstleistungsunternehmen betrachtet.

Aber auch als Wohnstandort werden innerstädtische Gebiete derzeit attraktiver. An der Lyrik, mit der Immobilienmakler derzeit für St. Pauli werben, kann man das sehr deutlich ablesen: „Da leben, wo andere ausgehen!“, „Mittendrin sein“ und so weiter. Für St. Pauli liest man das hoch und runter. Das heißt, es gibt einen großen Druck auf die innerstädtischen Quartiere. Der Wohnungsmarkt funktioniert ja so, dass diejenigen, die genug Geld haben, das Recht haben, dort zu wohnen, wo es ihnen gefällt. Alle, die sich die innerstädtischen Quartiere nicht mehr leisten können, haben dagegen zu verschwinden. Eine weitere Triebfeder dieser Veränderungsprozesse ist also ein renditeorientiertes Stadtentwicklungsmodell und damit auch ein auf Profit ausgerichteter Immobilienmarkt.

Abb. 2 Enteignen. Protest am Bauzaun vor den ESSO-Häusern (Fotos: Olaf Sobczak).

F.: Du hast es gerade schon erwähnt: Es sind nicht alle Menschen von diesen neuen Lebensmodellen angesprochen. Nicht alle können sich die gestiegenen Mieten leisten. Es ist sicherlich die Mittelschicht, die mit dieser Lyrik der Immobilienmakler angesprochen werden soll. Welche Konsequenzen hat das für St. Pauli, für einen Stadtteil, der bis vor Kurzem einer der letzten Rückzugsorte in der Hamburger Innenstadt für die ärmere Bevölkerung war?

A.: Die Konsequenzen sind klar zu benennen. Es findet hier eine starke Verdrängung der einkommensschwachen Bevölkerung statt, und das Ganze wird dann noch von rassistischen, diskriminierenden Faktoren begleitet. Man merkt sehr deutlich, dass seit Jahren der Anteil sogenannter Ausländer_innen, also Menschen ohne deutschen Pass, rückläufig ist. Dazu führen, denke ich, zwei Mechanismen: Zum einen gehören aufgrund mehrfacher Diskriminierung in der Mehrheitsgesellschaft Menschen mit Migrationshintergrund in überdurchschnittlicher Zahl zur Gruppe der Einkommensschwachen; zum anderen, das merkt man auch in St. Pauli, wird dies begleitet von rassistischer Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Leute ohne deutsch klingenden Namen haben es schwer, hier eine Wohnung zu finden. Das kann man auch aus den wenigen Sozialstatistiken, die es für Hamburg gibt, relativ deutlich ablesen. Wer also heutzutage in St. Pauli seine Wohnung verliert – und St. Pauli ist noch überdurchschnittlich von ärmeren Menschen geprägt –, der findet in der Regel hier keine neue Wohnung mehr und verliert dadurch auch sein ganzes soziales Umfeld. Gerade für arme Menschen haben soziale Netzwerke zum Beispiel für ihre Alltagsbewältigung eine enorm große Bedeutung.

Melkmaschine St. Pauli

F: Für Hamburg hatte St. Pauli früher die Funktion des Amüsier- und Rotlichtbezirks, als Ausgeh- und Hafenviertel und als Wohnviertel für die Ausgestoßenen und Ärmeren. Früher wäre es bestimmten Unternehmen und Bevölkerungsgruppen nicht im Traum eingefallen, hierher zu ziehen. Warum sind Stadtteile wie das Schanzen- und Karolinenviertel oder St Pauli plötzlich so interessant für ganz viele Industrie- und Wirtschaftszweige? Wieso ändert sich gerade jetzt die Bewohnerstruktur? Was war vorher anders? Wie würdest du den Stadtteil vor Beginn der Umwälzungen charakterisieren?

A.: St. Pauli ist seit jeher für jegliche Einkommensgruppierung, jegliche Bevölkerungsgruppe ein Ausgehstadtteil gewesen, Stichwort Reeperbahn. Und er war schon immer die ,Melkmaschine der Stadt’: Hier wurde und wird viel Geld verdient, auch und vor allem auf Kosten der Bewohner_innen. Lärm, Sauberkeit usw. sind Probleme, die gibt es schon seit Jahrzehnten hier im Stadtteil. Für die hat sich aber solange niemanden interessiert, solange davon ,nur’ die Leute aus St. Pauli betroffen waren, die eh nicht groß einflussreich waren, um es einmal etwas vereinfachend auszudrücken.

Neu ist, dass jetzt so viele hier wohnen wollen. Irgendwann, wahrscheinlich schon in den 1980er Jahren, hat St. Pauli angefangen, als entertainment districtinteressant für eine bestimmte Kulturszene zu werden. Neu ist wirklich, dass jetzt Werbefirmen und Europas größte Baukonzerne sich hier ansiedeln – das wäre früher nicht denkbar gewesen. Heute heißt es plötzlich: „Jetzt muss doch mal was in St. Pauli getan werden!“ Jetzt werden so Dinge wie Lärm und Schmutz anders wahrgenommen, weil eine gewisse Klientel hierher gezogen ist und hierher gezogen werden soll. Diese derzeitigen Veränderungen gehen zu Lasten derer, die diesen Stadtteil ausgemacht haben, denn sie sollen jetzt verdrängt werden. Das ist nicht immer ein bewusstes, dezidiert geplantes Projekt, funktioniert aber über Rahmenbedingungen, die gesetzt werden und die genau das bewirken.

Früher existierte dieser enorme ökonomische Druck auf den Stadtteil nicht. Wenn man sich die vergangenen Jahre anguckt, kann man die Veränderungen am Erscheinungsbild ablesen. Jede Baulücke wurde in den vergangenen Jahren mit Eigentumswohnungen oder mit frei finanzierten hochpreisigen Mietwohnungen gefüllt. Spätestens seit 2004/2005 merkt man das ganz deutlich: Im Bereich der Neuvermietungen gehört St. Pauli inzwischen zu den teuersten Stadtteilen Hamburgs. Das war früher nicht so, und insofern kann man zwei Zahlen gegeneinander setzen: einerseits das generelle Mietniveau, das in St. Pauli noch relativ niedrig ist, wenn man einen kompletten Durchschnitt über den Stadtteil legt. Das hat damit zu tun, dass es hier noch viele Wohnungen gibt mit sogenanntem Substandard oder einfachem Standard, in denen die Leute für wenig Geld wohnen können. Wenn man dem das Niveau der Neuvermietungen gegenüberstellt, dann reden wir in St. Pauli bei Neuvermietungen sicherlich inzwischen von 14 bis 15 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt. Die Tendenz geht eher zu 17 bis 18 Euro, und es ist kein Ende der Preisspirale in Sicht. Diese Entwicklung haben wir auch in unserem Film „Empire St. Pauli“ deutlich gemacht. Die von uns interviewten Alt-St.-Paulianer_innen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, haben uns immer wieder gesagt: „Früher war es eher peinlich, zu sagen, man lebt auf St. Pauli, heute ist es total hip geworden.“ Zugleich wohnen hier immer noch überdurchschnittlich viele Menschen mit geringem Einkommen und Menschen mit Migrationshintergrund. Das verändert sich derzeit aber rasant.

St. Pauli von unten

F.: Du arbeitest bei dem Verein GWA – Gemeinwesenarbeit St. Pauli. Wann ist die GWA auf den Plan getreten? Welche Aufgaben hat sie sich zu ihren Entstehungszeiten gesetzt, und welche Aufgaben setzt sie sich heute? Es ist ja eine ganze Menge Zeit seit eurer Gründung vergangen.

A.: Ja. Die GWA St. Pauli gibt es seit 1975, seit fast 40 Jahren. Vielleicht ganz kurz zur Gemeinwesenarbeit: Gemeinwesenarbeit ist ein Ansatz der sozialen Arbeit, der an den konkreten Lebensverhältnissen der Bewohner_innen eines Stadtteils und den gesellschaftlichen Rahmenbedingung ansetzt. GWA beinhaltet, dass die Bewohner_innen sich im lokalen Zusammenhang kollektiv für ihre Interessen einsetzen, Verbesserungen erwirken und ihr Wohnumfeld mitgestalten (können). Problemlagen werden nicht individualisiert betrachtet, sondern es wird eine Verbindung zu den strukturellen Faktoren und vorenthaltenen Partizipationschancen hergestellt.

Hier geht es darum, vor allem die gesellschaftlichen Strukturen hinter bestimmten Benachteiligungen sichtbar zu machen. Stichwort Hartz IV: Hier wäre ein GWA-Ansatz, nicht zu sagen: „Ich gehe jetzt mit dieser Person los und fülle ihr den Hartz IV-Antrag aus“ – das machen wir zwar auch. Aber wir kritisieren vor allem generell das Modell Hartz IV als Verarmungsmodell und führen eine Diskussion darüber. Das kann man natürlich auch übertragen auf die Gentrifizierungsdebatten. Da geht es uns nicht darum, die Person nur zu „Mieter helfen Mietern“ zu schicken und zu sagen: „Da kannste deine Mietrechte gut vertreten lassen“, sondern es geht auch darum, Organisierungsprozesse bei den Leuten anzuregen und dann generellere Kritik an dem Stadtentwicklungsmodell, dem ,Unternehmen Hamburg’, zu formulieren, diese Kritik dann in eine öffentliche Diskussion zu bringen und gemeinsam mit den Betroffenen, mit den Leuten, öffentlichen Druck zu organisieren und Demokratie und Mitbestimmung zu fördern.

Die GWA ist gegründet worden von Studierenden der sozialen Arbeit, die sich um Wohnungslose gekümmert haben. Zusammen mit ihnen haben sie eine Unterkunft erkämpft. Daraus ist ein ehrenamtliches Projekt entstanden, weil die Leute Lust hatten, sich weiter in diesem Stadtteil zu engagieren. Das thematische Spektrum war schon damals sehr breit: von Hausaufgabenhilfe über eine Fahrradselbsthilfewerkstatt bis hin zu Beratungsangeboten, und das ist bis heute so geblieben. Über die Jahre hat sich eine bezahlte Hauptamtlichenstruktur entwickelt, organisiert sind wir als ein gemeinnütziger Verein.

Das Thema, das ich hier mit meiner Kollegin zusammen bearbeite, Stadtentwicklung, Stadtteilarbeit, Stadtteilpolitik, ist eins, das die Geschichte der GWA immer wieder durchzogen hat: ob das damals die Auseinandersetzungen um die Hafenstraßenhäuser waren, in denen sich die GWA eindeutig positioniert hat, ob das der Kampf um ,Park Fiction’ war, eine Anwohner_innenplanung von unten, mit der ein schon gültiger Bebauungsplan gekippt wurde, oder ob das aktuell das Bündnis ,Recht auf Stadt’ ist oder hier in St. Pauli die Mieterinitiativen, die wir mit angeschoben haben und unterstützen.

F.: Kannst du etwas mehr zur Entstehung von Park Fiction erzählen?

A.: Park Fiction ist auf ungewöhnliche Weise entstanden. Als Mitte der 1990er Jahre bekannt wurde, dass einer der letzten offenen Zugänge zur Elbe hier im Quartier bebaut werden sollte, entschieden sich soziale Einrichtungen, Golden Pudel Club, Kunstschaffende und Hafenstraße dazu, stattdessen einen öffentlichen Park zu entwerfen. Der neue Bebauungsplan für das Elbufer gegenüber von Dock 10 war eigentlich schon beschlossen. So recht glaubte niemand, dass es möglich wäre, die beabsichtigte Wohn- und Bürobebauung verhindern zu können. Doch das clevere Netzwerk realisierte mittels kollektiver Wunschproduktion einen Partizipationsprozess, der seinen Namen tatsächlich verdient hat. Die Beteiligten mussten zehn Jahre lang kämpfen, um den Park im August 2005 endlich eröffnen zu können. Dieser Ort ist nicht nur ein Juwel mit freiem Blick auf die Elbe und Hamburgs Hafen, nicht nur ein Ort, an dem ganz verschiedene Menschen laue Sommertage und -abende genießen. Er ist auch das Ergebnis von Widerstand und einer Stadtplanung von unten – und somit eine Erfolgsgeschichte der Kämpfe für öffentliche Räume.

Als GWA verstehen wir uns als parteiische Akteurin, die – hochtrabend gesagt – auf der Seite der Benachteiligten steht. Gleichwohl geht es darum, in Runden Tischen und anderen Diskussions- und Aushandlungsprozessen Forderungen des Stadtteils in etablierte parlamentarische Politikstrukturen einzubringen und verschiedene Seiten miteinander in einen Austausch zu bringen. Unsere Ziele sind relativ klar. Wir sagen: „Die Leute, die es am meisten betrifft, müssen gehört werden, sie müssen an solchen Entwicklungsprojekten tatsächlich beteiligt werden.“ Und wir sagen, dass sich eine Stadtentwicklungspolitik nicht darauf beschränken darf, die Interessen der Immobilienwirtschaft, also Profitinteressen, als dominante Interessen in den Vordergrund zu stellen. Stattdessen braucht es hier gänzlich andere Vorstellungen davon, wie Stadtteile entwickelt werden. Und da hat St. Pauli natürlich auch einen Fundus, auf den es zurückgreifen kann, zum Beispiel aus den Kämpfen um ,Park Fiction’, die Hafenstraße oder die Auseinandersetzungen um das Hafenkrankenhaus und vieles andere mehr.

F.: Du hast es schon gesagt: Die GWA hat das Ziel, gesellschaftliche Strukturen sichtbar zu machen. Dazu gehört auch, dass ihr dabei helft, mehr Demokratie von unten zu ermöglichen. Welche kollektiven Prozesse sind neben Park Fiction in den vergangenen Jahren in St. Pauli in Gang gekommen? Was stört die Bewohner_innen heute in ihrem Stadtteil? Welche Veränderungen nehmen sie wahr und wie reagieren sie darauf?

A.: Ich bin erst seit 2007 in der GWA tätig und eines meiner ersten Projekte war das Filmdokumentationsprojekt „Empire St. Pauli“. Dafür haben wir fast 90 Interviews im Stadtteil geführt, sowohl mit den klassischen alteingesessenen St. Paulianer_innen als auch mit Neuzugezogenen, mit Projektentwicklern etc. Bemerkenswert fand ich, was die Nachbarschaft hier auf die Frage gesagt hat: „Was passiert denn gerade im Stadtteil?“ Die Antwort war fast unisono: „Die Mieten steigen, und ich habe Angst, auch bald hier weg zu sein!“ Insofern ist das etwas, das die Leute seit Jahren als existenzbedrohend wahrnehmen, als Angst vor Verdrängung oder auch bereits erlebte Verdrängung. Wir haben auch einige interviewt, die schon aus dem Stadtteil ,weggentrifiziert’ wurden. Und wenn man sich mit den Leuten zusammensetzt und sagt: „Erzählt doch mal, was sind gerade eure Problemlagen? Wie sieht die Situation bei Euch aus? Was wünscht ihr euch denn?“, dann wird zum einen relativ klar formuliert, was ich auch gerade schon gesagt habe: „Wir haben Angst, dass wir in zwei Jahren nicht mehr hier sind. Und die wollen uns doch hier alle weghaben. Und die Mieten steigen. Und wir sind doch Ballast für gewisse Planungen.“ Zumindest am Anfang haben auch ganz viele Leute gemeint: „Das bringt ja eh jetzt nichts, wenn wir was machen.“ „Kannste doch vergessen!“ „Da haben wir doch gar keine Chance!“ Das ist die pauschale Wahrnehmung der Prozesse, die hier stattfinden: „Wir werden nicht gehört. Wir sollen hier weg. Und ob wir uns organisieren und was machen, das macht doch keinen Unterschied. Das bringt doch alles nichts.“

Man merkt jetzt, und das war für mich schon sehr eindrucksvoll – gerade an dem Beispiel der ESSO-Häuser-Auseinandersetzung –, dass dort jetzt totale Ermächtigungsprozesse ablaufen. Also wenn mir jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, die Bewohner_innen, die Strukturen in den ESSO-Häusern und drum herum, werden es schaffen, einem milliardenschweren Immobilienunternehmen die Stirn zu bieten, dann hätte ich wie ganz viele andere die Stirn gerunzelt und gesagt: „Ich weiß nicht, ob das wirklich so klappen wird.“ Auch wenn wir kurz vor dem Abriss stehen, wurde doch enorm viel erreicht. So ist erreicht worden, dass es den Umständen entsprechend einen relativ guten Umgang mit den Wohnungsmieter_innen gibt. Das trifft leider nicht auf das Gewerbe zu. Und die Leute sind einfach mal krass selbstbewusst geworden. Die sagen: „Wow. Ich sitze da plötzlich mit Bezirkspolitikern zusammen.“ Oder: „Wir verfassen ein Papier, und die Bezirkspolitik und andere sehen sich genötigt, darauf zu reagieren.“ Auch wenn man gucken muss, was auf diese Reaktionen tatsächlich folgen wird. Aber das ist schon sehr bemerkenswert. Anmerken muss man hier sicherlich, dass wir in St. Pauli eine saugute Ausgangssituation für solche Formen des Widerstandes haben. Hier gibt es eine gewisse Widerstandstradition und Erfahrungswerte, es leben viele Leute im Stadtteil, die über das soziale und kulturelle Kapital verfügen, um solche Prozesse forcieren zu können. Da haben es andere Stadtteile meist ungleich schwerer.

ESSO-Häuser – Protest gegen den Abriss von günstigem Wohnraum und die Spekulation mit Wohnimmobilien

F.: Gilt das auch für die ESSO-Häuser? Was sind das für Häuser? Was sind da die aktuellen Entwicklungen? Mich würde auch interessieren, wer da bis vor Kurzem gewohnt hat? Sind das die, die auf diese Tradition von Protest und auf großes soziales und kulturelles Kapital zurückgreifen können? Wer sind die, die sich da plötzlich melden und sich organisieren?

A.: Das sind definitiv nicht die mit dem sozialen und kulturellen Kapital und den Protesterfahrungen. Da gibt es zwar die eine oder andere Person, die ich darunter fassen würde, aber pauschal gesagt sind gerade die Leute, die in den ESSO-Häuser wohnten, nicht per se die, von denen man erwartet hätte, dass sie sich zusammenschließen und wissen, wie eine öffentlichkeitswirksame Kampagne funktioniert.

An dieser Stelle vielleicht kurz etwas zur Geschichte der ESSO-Häuser. Sie sind Ende der 1950er/ Anfang der 1960er Jahre gebaut worden von der Familie Schütze, die auch die Tankstelle betrieben hat, klassischer Nachkriegsbau. Interessanterweise wurde das Grundstück erst einmal per Erbbaupacht vom Hamburger Senat an diese Familie vergeben, und die hat dann die Häuser gebaut. 1997 hat die Familie Schütze das Grundstück von der Stadt mit dem Argument gekauft, sie hätte schon so viel investiert und müsste auch noch so viel investieren, es würde sich in Erbbaupacht nicht „rechnen“, sie bekäme keine Kredite mehr von der Bank usw. Schützes haben das Grundstück damals für umgerechnet knapp 5 Millionen Euro von der Stadt gekauft. Jetzt, zwölf Jahre später, haben sie es mit enormem Gewinn für 18,9 Millionen Euro an die Bayerische Hausbau weiterverkauft. Und das Gutachten, das letzten Sommer erstellt wurde, hat relativ deutlich festgestellt, dass die maßgeblichen Instandsetzungen nie oder kaum durchgeführt worden sind. Insofern haben die Schützes damals offenbar gelogen in Bezug auf ihre Gründe, das Grundstück zu kaufen, denn sie sind scheinbar nicht ausreichend ihrer Instandhaltungspflicht nachgekommen. Dann ist die Bayerische Hausbau auf den Plan getreten. Die hat von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die ESSO-Häuser abreißen und neu bauen will.

Das war der Moment, in dem sich die Initiative gegen den Abriss gegründet hat. Außer der GWA, die von Anfang an mit dabei war, war das am Anfang eine Initiative, die getragen wurde von den Gewerbetreibenden im Haus und von den Leuten, die darin gewohnt haben. Dazu kamen noch einige Stadtteilaktive. Letztere würde ich schon zu denjenigen zählen, die Erfahrungen mit politischen Auseinandersetzungen hatten und ein gewisses kulturelles, soziales und auch politisches Kapital haben. Ansonsten war die Initiative stark von den direkt Betroffenen geprägt. Diese Initiative hat es geschafft, über vier Jahre lang zumindest erst mal den Abriss der Häuser zu verhindern. Außerdem hat sie es auf jeden Fall geschafft, das Thema ESSO-Häuser hier in der Stadt zu einem zentralen Politikum zu machen. Das ganze spitzte sich vergangenes Jahr im Sommer noch einmal enorm zu, als das vom Bezirk in Auftrag gegebene Gutachten präsentiert wurde. Dieses wurde derart ausgelegt, dass der bauliche Zustand der Häuser nichts anderes zulässt als Abriss und Neubau, obwohl das Gutachten explizit eine Sanierung für technisch möglich hielt. Im Dezember wurden die Bewohner_innen der Häuser dann wegen einer gemeldeten Erschütterung in einer Nacht-und-Nebel-Aktion evakuiert.

Es kamen Ende Dezember also drei Dinge zusammen: Die große Demonstration rund um die Rote Flora wurde von der Polizei verhindert, es gab Proteste gegen die Abschiebung der Flüchtlinge aus Lampedusa und gegen den Abriss der ESSO-Häuser. Diese Ballung von Auseinandersetzungen hat der medialen Aufmerksamkeit für den Konflikt einen enormen Schub gegeben. Zwar war auch davor schon weit über Hamburgs Grenzen hinaus über die ESSO-Häuser berichtet worden. Doch die Ereignisse um die Evakuierung herum haben das mediale Interesse für die Prozesse in St. Pauli noch mal verstärkt. Sogar der britische Guardian hat darüber berichtet. Mittlerweile werden die ESSO-Häuser als eines der Paradebeispiele für Gentrifizierung gehandelt. Die Evakuierung der Häuser verdeutlicht wie im Zeitraffer, was sonst einfach über einen langen Zeitraum stattfindet: die Verdrängung. Dann zieht mal der aus, dann wird der rausgemobbt, dann wird diese Wohnung saniert usw. Dieser meist eher länger andauernde Prozess ist zusammengeschnurrt auf eine Nacht-und-Nebel-Aktion, in der die Leute von der Polizei aus ihren Wohnungen geholt wurden. Dieses Ereignis hat sehr deutlich vor Augen geführt und das Bild davon geprägt, was eigentlich in solchen Prozessen passiert.

Abb. 5 Bürgerinfo 14.8.2013. Protest gegen Abriss der ESSO-Häuser (Fotos: Olaf Sobczak)

Fehlende kommunale Wohnungsaufsicht

F.: Die Räumung hat dem Ganzen auch eine gewisse Dramatik beschert. Bemerkenswert ist, wie selten darüber gesprochen wird, warum jahrzehntelang nichts an solchen Mietshäusern gemacht wurde. Du hast es gerade erwähnt: Die Häuser sind mittlerweile in einem schlechten Zustand, aber es wurde noch darum gestritten, ob sie abgerissen werden müssen. Vorher hatten sich die Mieter_innen offenbar nicht gemeinsam dazu entschließen können oder es nicht geschafft, sich gemeinsam dagegen zu wehren. Denn letztlich ist eine Vermieterin für die Instandhaltung eines Gebäudes zuständig.

A.: Genau. Es sind nicht die Wohnungen, die einsturzgefährdet oder baufällig sind. Die haben die Bewohner_innen teilweise selbst instandgesetzt und in Schuss gehalten, weil die Eigentümerin nur selten etwas getan hat. Das Problem dieser Häuser ist offenbar die Tiefgaragenkonstruktion. Da ist es eher schwierig für die Bewohnerschaft eines Hauses zu sagen: „Oh, diese Balken sehen aber komisch aus, da müssen wir mal eine statische Untersuchung machen lassen!“ Es wird immerhin gerade damit begonnen, darüber zu diskutieren, wenn auch noch viel zu wenig. Das Stichwort ist so etwas wie ein Häuser-TÜV. Das gibt es auch Fachverbände, die inzwischen sagen: „Es kann nicht sein, dass ein Haus überhaupt in einen solchen Zustand kommen kann. Da haben die Behörden versagt, da haben generelle Mechanismen versagt. Das muss sich ändern.“

F.: Die Idee, die Wohnungsaufsicht neu zu regeln und entsprechende Gesetze zu ändern, wird ja zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gerade neu diskutiert.

A.: Erst vor ein paar Tagen habe ich erfahren, dass es offenbar auch für Immobilien, die im Bundesbestand sind, eine Richtlinie gibt, die besagt, dass die Gebäude in regelmäßigen Abständen geprüft werden müssen und danach eine Art Siegel bekommen. Soweit sind wir auf der Landesebene und der kommunalen Ebene noch nicht.

Ich finde es jedoch wichtig anzuerkennen, was die Initiative in diesem Bereich erreicht hat. Auch wenn ich noch viele Fragezeichen habe zur Interpretation des Gutachtens und viele Fragezeichen zu dieser Evakuierungssituation und zu der Frage, wie einsturzgefährdet die Häuser jetzt tatsächlich sind: Es gibt wohl niemanden, der ernsthaft glaubt, dass es in der aktuellen Situation strategisch und politisch noch sinnvoll wäre, „keinen Abriss“ zu fordern. Nichtsdestotrotz fordern „SOS St. Pauli“ und „St. Pauli selber machen“ jetzt nach einer großen Versammlung, die wir vor ein paar Wochen hatten: „Kein Abriss ohne Garantien!“ Das heißt, der Abriss darf eigentlich nicht beginnen, bevor nicht klipp und klar geklärt ist, dass die Leute ein Rückkehrrecht haben. Und das zu den gleichen Konditionen. Es geht also darum, dass rechtlich verbindlich gesagt wird: „Hier kommt nur 100 Prozent sozialer Wohnungsbau hin. Hier kommen nur Wohnungen mit günstigen Mieten hin.“ Bisher wurde ein solches Geschehen ja meist einfach hingenommen: Da kauft halt so ein Investor ein Haus, lässt es verkommen, reißt es irgendwann ab und baut profitabel neu. Die Initiative hat es geschafft, diese Selbstverständlichkeit zu durchbrechen und die Abläufe zu bremsen.

Man merkt, dass das im Moment einen Nerv in der gesamten Gesellschaft trifft, dass sich darüber Unmut und Empörung Bahn brechen. Inzwischen sind wir soweit, dass die Bezirks-SPD hier 50 Prozent Sozialwohnungen fordert und damit weit über die sogenannte Drittellösung hinausgeht, die ja sonst das Mantra der Hamburger SPD ist und die sie als das fortschrittliche Nonplusultra in der Wohnungspolitik verkauft. Die GRÜNEN gehen inzwischen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie sich unseren Forderungen, die Bayerische Hausbau zu enteignen, anschließen. Sie sagen: „Wenn die Bayerische Hausbau hier nicht mitspielt und nicht die Kriterien der Politik erfüllt, dann müsste man auch darüber nachdenken, ihnen das Grundstück abzunehmen.“ Ich bin da skeptisch, wie sehr man die im Parlament vertretenen Parteien beim Wort nehmen darf. Nichtsdestotrotz macht es mir deutlich, welche enorme Sprengkraft dieses Projekt hat und wie die politischen Parteien das einschätzen. Denn so eine Enteignungsforderung ist schon etwas, das im politischen Alltag nicht gerade häufig vorkommt.

F.: Das passt nicht sehr gut zur unternehmerischen Stadt.

A.: Nicht wirklich.

„St. Pauli selber machen“

F.: Das heißt, du schätzt die Chancen der Initiative für die ESSO-Häuser positiv ein? Welche Strategien verfolgt ihr derzeit? Setzt ihr auch auf Gespräche mit Entscheidungsträger_innen? Gibt es Versammlungen, Runde Tische, Demonstrationen? Und welche Mittel habt ihr darüber hinaus für euch gefunden?

A.: Hier würde ich gern den Bogen zum GWA-Projekt „St. Pauli selber machen“ schlagen. Dieses Projekt hat die GWA St. Pauli in den vergangenen zwei Jahren, also 2012 und 2013, durchgeführt. Es wurde durch Bundesmittel finanziert im Rahmen eines sogenannten Pilotprojekts im Programm Nationale Stadtentwicklungspolitik unter dem Titel „Neue Wege der Partizipation“. Ganz grob gesagt war die Ausschreibung eine Reaktion auf die Proteste gegen Stuttgart 21. Die Wutbürger_innen sind auf der Straße, die Politik bemerkt, dass die bisherigen Partizipationsmodelle nicht mehr funktionieren. Daher wurde nach experimentellen, neuen Wegen dafür gesucht, Partizipation anders zu organisieren. Ich würde dazu kritisch anmerken, dass sich dahinter auch eine Suche nach neuen Legitimationsmodellen verbirgt, und nicht immer nach tatsächlicher Partizipation. Zugleich hat man gemerkt, dass es tatsächlichen Bedarf gab, zu schauen: Wie kommen wir an die Leute heran, die wir sonst nicht erreichen?

Wir haben also das Projekt „St. Pauli selber machen“ zwei Jahre lang durchgeführt. Das Motto des Projekts war sehr hochtrabend: Nicht Politik, nicht Behörden und Investoren setzen sich zusammen und planen irgendwas und stellen das dann vor, und dann dürfen noch ein paar andere sich daran beteiligen. Unser Motto war: Es muss genau andersherum ablaufen. Die Bevölkerung im Stadtteil plant, überlegt sich, was sie braucht, und beteiligt anschließend Behörden und Investoren daran. Es war uns schon klar, dass das eine utopische und hochtrabende Idee war. Uns war es jedoch wichtig, das als Perspektive zu haben.

Interessanterweise gab es vor zwei Wochen diese große Stadtteilversammlung, die ich schon erwähnt habe. Die stand unter dem Motto „St. Pauli selber machen“. Das Motto unseres Pilotprojektes wird also gerade weiterverwendet. Das neue „St. Pauli selber machen“, die Stadtteilversammlung, umfasste beim ersten Treffen 400 Leute. Es wurde eine Resolution verabschiedet. Es war eine ziemliche Aufbruchsstimmung bei dieser Versammlung, viele Leute sind aufgestanden und haben gesagt: „Wir fühlen uns nicht mehr repräsentiert, wir fühlen uns nicht mehr vertreten durch die parlamentarischen Parteien. Wir müssen in einen Prozess einsteigen, in dem wir tatsächlich selber etwas vorschlagen, in dem wir selber planen, uns gegenseitig schlau machen und den Druck weiter aufrechterhalten.“ Und selbst das Folgetreffen hier in unserem Stadtteilzentrum, das es nach der Stadtteilversammlung gegeben hat, war mit 100 Leuten übervoll. Es gibt seitdem verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit bestimmten Teilaspekten beschäftigen.

Hier komme ich jetzt auf die Strategien. Die lauten zum einen, zu sagen: „Ihr könnt vielleicht planen, vielleicht habt ihr euren Wettbewerb und sagt jetzt, der Wettbewerb wird zwischen Bezirk und Bayerischer Hausbau ausgemacht, wenn man jetzt auf die ESSO-Häuser fokussiert. Und dann kann jemand aus dem Stadtteil in dem Vergabegremium in der Jury sitzen oder wir dürfen, wenn es gut läuft, noch ein Büro mitbenennen, das an dem Wettbewerb teilnehmen darf. Das lehnen wir nicht grundsätzlich ab. Aber wir fangen jetzt selber an zu planen.“ Wir machen selbst eine Planung, die von unten kommt, und wir fragen die Leute: „Was ist denn euer Wunsch, was braucht es denn wirklich?“ Mit dieser Planung versuchen wir ein wirkmächtiges Instrument zu haben, das man auch in der Öffentlichkeit benutzen kann. Und wir hoffen, dass die etablierten Akteure dann nicht darum herum kommen. Das ist ein tatsächlich von unten generierter Prozess, der natürlich inspiriert ist von Projekten wie ,Park Fiction’. Auf der anderen Seite wollen wir uns aber der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und etablierten Strukturen bewusst sein und jetzt nicht einer Utopie verfallen, so nach dem Motto: Ach, was die da machen mit ihren städtebaulichen Wettbewerben, das interessiert uns nicht. Es hat für uns natürlich Relevanz, wenn die Politik oder der Bezirk uns Angebote machen, uns zum Beispiel die Möglichkeit geben, etwas mit in den Auslobungstext hineinzuformulieren, oder die Möglichkeit, eine oder zwei Positionen in der Jury mitzubesetzen. Für diesen Prozess wollen wir ebenfalls offen sein und sagen: „Ja, das nehmen wir auch wahr!“ Zum einen treiben wir also den selbstorganisierten Prozess voran, zum anderen gucken wir immer wieder, wie wir das, was wir wollen, in etablierte Strukturen von Bezirkspolitik, Verwaltung und Wettbewerbsverfahren transformieren können, die ja laufen und die den formalen Kriterien entsprechen.

Kollektives Wissen, kollektive Erfahrungen

F.: Das heißt, ihr eignet euch jede Menge Expertise an zu Planungsprozessen, Bewilligungsverfahren, Verwaltungsprozessen, Mietrecht usw., und diese Prozesse bringen euch neue kollektive Erfahrungen in diesen Bereichen?

A.: Klar, viel Wissen ist natürlich hier im Stadtteil vorhanden. In der Bewerbung für das Pilotprojekt „St. Pauli selber machen“ haben wir schon gesagt: „Es gibt hier total viel!“ Es gibt im Grunde drei Arten von Wissen hier. Es gibt das Expertenwissen, zum Beispiel das der Stadtplaner_innen, die wissen, wie Stadtplanungsprozesse zu funktionieren haben. Es gibt das vermeintlich triviale Alltagswissen der Leute, die in diesem Stadtteil leben und die wissen, was sie umtreibt, was sie brauchen. Und es gibt drittens das gewonnene Erfahrungswissen, Stichwort ,Park Fiction’, Hafenkrankenhaus, Hafenstraßenhäuser. Das ist das Wissen von Leuten, die sich eingemischt haben, die in diesen Prozessen schon bestimmte Sachen durchlaufen und da Erfahrungen gemacht haben. Das ist gerade ein sehr interessanter Prozess, der hier stattfindet nach dieser großen Stadtteilversammlung. Wir haben zum Beispiel eine AG Planung, in der Stadtplaner_innen, Architekt_innen, Künstler_innen und die „normale Nachbar_in“ zusammenkommen und sich so wunderbar ergänzen. Dazu kommen auch Leute, die Projekte in anderen Städten gemacht haben und dort andere Erfahrungen gemacht haben, die Positives wie Negatives erlebt haben und das mit hierher tragen. Es ist schon bemerkenswert, wie viel verschiedenes Wissen hier tatsächlich vorhanden ist und sich hier gerade in einen selbstorganisierten Prozess einbringen will.

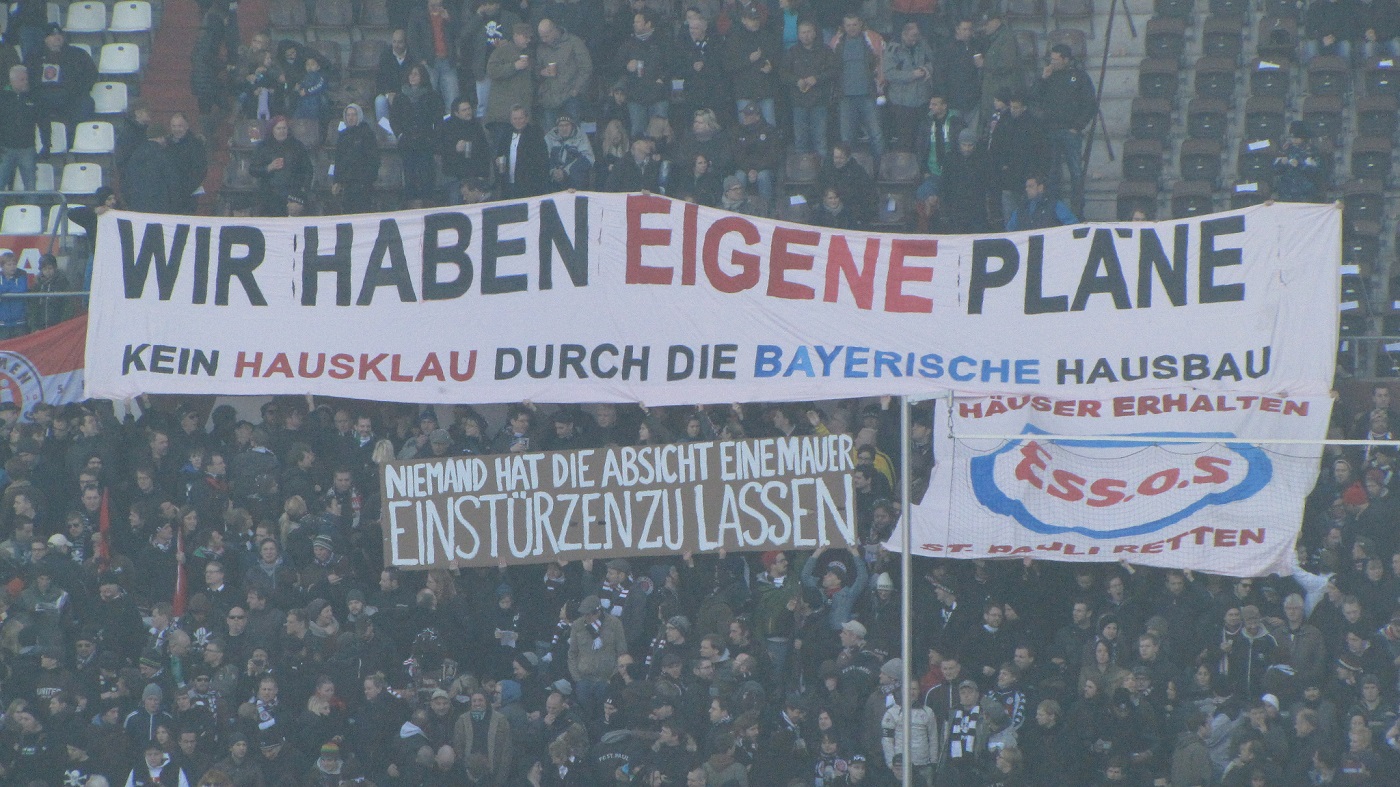

Abb. 7 Millerntorstadion 26.02.2012. Niemand hat die Absicht, eine Mauer einstürzen zu lassen (Fotos: Olaf Sobczak)

Erfolge? Misserfolge? Zur Ambivalenz politischer Prozesse

F.: Wir haben über die ESSO-Häuser gesprochen und die erstaunlichen Erfolge der Initiative für die Esso-Häuser. Es gibt aber ja noch andere Konflikte im Stadtteil. Wie würdest du aus der Perspektive der Bewohner_innen bewerten, was bisher erreicht wurde? Macht es Sinn, von Erfolgen und Misserfolgen zu sprechen?

A.: Ehrlich gesagt, ist es aus meiner Sicht immer beides zugleich. Das lässt sich zum Beispiel an ,Park Fiction’ zeigen. Es gibt eine Fraktion, die sagt ganz platt: „Ey, Park Fiction, voll das Gentrifizierungsprojekt! Es findet sich auf jeder Imagebroschüre der Stadt Hamburg wieder, überall sieht man die Palmen, es wird gelobt von der Stadt Hamburg. Inzwischen ist es ein Touri-Ding und hat seinen Beitrag gehabt an der Gentrifizierung dieses Stadtteils.“ Die andere, dem unversöhnlich gegenüberstehende Meinung, wäre: „Ey, das kann doch gar nicht Gentrifizierung sein, das war ein Planungsprozess von unten, da haben wir uns was erkämpft! Komm mir doch jetzt nicht mit Gentrifizierung.“ Meiner Meinung nach bringt uns ein Denken in diesen Polen und Gegensätzen nicht weiter. Ich glaube, wenn man sich die einzelnen Projekte und Auseinandersetzungen anschaut, dann findet man immer etwas Positives und etwas Negatives. Die Frage ist doch immer, wie positioniert man sich weiter darin. Auch die Hafenstraßenhäuser, das Beispiel schlechthin für ein systemkritisches, den Kapitalismus ablehnendes Projekt, das nicht nur ein Haus besetzen wollte, sondern gleich den ganzen Kapitalismus infrage stellte, ist inzwischen eine Touristenattraktion, wird gelobt von Senat und Handelskammer als wichtig für die Marke St. Pauli. Da kommt man nie raus.

Das kann man auch an der Auseinandersetzung um die Bernhard-Nocht-Straße sehen, die ja auch sehr öffentlichkeitswirksam und wirkmächtig war. Man hatte das Konzept „NoBNQ“ [kein Bernhard-Nocht-Quartier] als großes Gegenkonzept. Wir kaufen das Ding und entwickeln es anders. Das hat nicht geklappt, und viele Leute meinen jetzt: „Ey, das war ein totaler Misserfolg.“ Ich würde sagen, die Leute, die Altmieter_innen, die in den Häusern gewohnt haben, die haben eine sanierte, modernisierte Wohnung bekommen ohne Mieterhöhung. Die haben Mietbestandsgarantie für die nächsten zehn Jahre. Für die wurde viel erkämpft, es wurde ein Genossenschaftsprojekt dahin gesetzt, eventuell folgt noch ein zweites. Da ist doch total viel erreicht worden, und gleichzeitig muss man sagen, da sind auch teure Neubauten entstanden, und man muss sagen, die Initiative „NoBNQ“ hat es nicht geschafft, mit einer aus meiner Sicht zukunftsweisenden Alternativplanung durchzukommen.

Genauso kann man das bei den ESSO-Häusern auch sehen, auch wenn die Häuser jetzt abgerissen werden. Ich werde wahrscheinlich dastehen und ich werde traurig und wütend sein, wenn die Bagger die ESSO-Häuser abreißen. Nichtsdestotrotz ist es enorm, was schon jetzt erreicht wurde: die Zusagen, die zum Beispiel den Mieter_innen gemacht worden sind, die aber noch nicht weitreichend genug sind. Ja, es ist enorm, dass wir das erreicht haben, weil wir politischen Druck aufgebaut haben. Denn rein formalrechtlich hätte es diese Zusagen einfach nicht geben müssen. Insofern kann man das nicht so aufteilen: Das war ein Erfolg und das ein Misserfolg. Ich würde für die ESSO-Häuser resümieren, dass es für die Wohnungsmieter_innen ein totaler Erfolg war. Mit denen wird, den Umständen entsprechend, richtig gut umgegangen, wobei das gleich wieder einen schalen Beigeschmack hat. Denn die Wohnungen, die ihnen jetzt prioritär zugeschustert werden –sanierte, öffentlich geförderte Wohnungen –, die fehlen natürlich an anderer Stelle. Die SAGA [größte kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Hamburg] hat anscheinend Order bekommen, die ESSO-Mieter_innen mit höchster Priorität zu versorgen – alle anderen gucken gerade etwas in die Röhre. Das könnte man jetzt wieder problematisieren. Aber die Frage, wie erfolgreich die Auseinandersetzung um die ESSO-Häuser war, wird sich auch und vor allem erst in den nächsten Monaten oder Jahren beantworten lassen – ob man es wirklich geschafft hat, Einfluss auf die Neuplanung dieses Areals zu nehmen, also etwas zu erreichen, was weit darüber hinausgeht, die eine oder andere Sozialwohnung mehr in Verhandlungen durchzusetzen.

Vom Gefahrengebiet zum Business-Improvement-District

F.: Ich würde gern auf die besondere Sicherheitslage und die besonderen Rechte der Polizei in St. Pauli zu sprechen kommen und darauf, wie von staatlicher Seite mit Protesten auf St. Pauli umgegangen wird. Die Gefahrengebiete waren ja keine spontane Erfindung im Zusammenhang mit den verschiedenen Demonstrationen im Dezember vergangenen Jahres, sondern sie sind rechtlich abgesichert durch eine gesonderte Polizeigesetzgebung, die ihr ja auch kritisiert.

A.: Die Gefahrengebiete, die bundesweit endlich für Aufsehen gesorgt haben, sind in St. Pauli seit 2005 Realität. Seit der Einführung des Polizeigesetzes haben wir in St. Pauli ein Gefahrengebiet. Nach dieser Demo im Dezember 2013 haben ja Leute, die im Stadtteil wohnen, skandalisiert, dass sie Platzverweise bekommen haben für ihren eigenen Stadtteil. So etwas haben wir auch erlebt, als wir den Film „Empire St. Pauli“ gedreht haben. Wir hatten uns mit einem Klienten des „Stay alive“, einer Drogenberatungseinrichtung mit Konsumraum, verabredet. Da es ein Missverständnis wegen der Uhrzeit gab, war der schon eine Stunde früher da. Und als wir ankamen, wurde er gerade von der Polizei kontrolliert und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, weil er mit zwei, drei anderen Leuten zusammenstand und Bier getrunken hat. Das Instrument des Gefahrengebiets gibt es in St. Pauli schon ganz lange.

Dieses Instrument des Gefahrengebiets hat zumindest zum Teil auch seine Funktion bei der Umwälzung und Umwandlung des Stadtteils. Sicherheit und Ordnung, ein repressiver Blick auf Stadtviertel, das kennt man von anderen Gentrifizierungsprozessen. Mietsteigerungen sind ökonomische Zwänge. Aber die begleitenden Maßnahmen sind in solchen Stadtteilen wie St. Pauli konkrete ordnungspolitische Maßnahmen, die mit Polizei einhergehen, mit Kameraüberwachung. Die Überwachung auf der Reeperbahn ist schon wieder abgeschaltet. Aber die Reeperbahn war meines Wissens die erste Straße in Deutschland, die komplett mit Kameras überwacht wurde. Das wird legitimiert mit der Kriminalitätsstatistik. Ich würde aber sagen, dass es letztendlich ein ordnungspolitisches Begleitinstrument in der sozialen Umwälzung dieses Stadtteils ist. Auf der Stadtteilversammlung hatten wir einen Input mit dem Titel „Vom Gefahrengebiet zum Business-Improvement-District“. Da wird für mich der richtige Bogen geschlagen. In den Gefahrengebieten wird ja mit polizeilichen Maßnahmen eine gewisse Klientel kontrolliert. Wir kriegen das hier mit auf dem Hein-Köllisch-Platz: Es gibt hier verdachtsunabhängige Polizeikontrollen, immer wieder. Und wenn man die Beamten fragt, wen sie kontrollieren, wird gesagt: „Naja, migrantische Jugendliche“ oder sogenannte südländisch aussehende Jugendliche. Oder es wird gesagt, Trinker- oder Obdachlosenszene. Man merkt schon deutlich, welche Leute kontrolliert werden und nicht mehr so erwünscht sind. Das Ganze wird in dem Business-Improvement-District noch mal zugespitzt und komplementiert, weil darin deutlich wird, um was für eine Entwicklung es in diesem Stadtteil geht. Es geht um ein Wirtschaftsverbesserungsumfeld. Es geht darum, die Grundstücke wertvoller zu machen. Und da gibt es aus deren Sicht störende Faktoren, auch störende Bevölkerungsgruppen, sogenannte Randständige, Obdachlose, auch gewisse Sexarbeiter_innen. Diese Menschen sollen mit verschiedensten Methoden verdrängt werden. Und Bettler_innen und Arme sind in Hamburgs Innenstadt und in den politischen Diskussionen schon lange unter Beschuss.

F.: Steffen, vielen Dank für das spannende Interview!

Interview und redaktionelle Überarbeitung: Nina Schuster

Transkript: Manfred Oberländer

Autor_innen

Steffen Jörg ist Sozialarbeiter und stadtpolitischer Aktivist. Er war beteiligt an der Gründung des Netzwerks „Recht auf Stadt“ in Hamburg und ist aktiv in verschiedenen Initiativen in St. Pauli, war beteiligt am Film „Empire St. Pauli“ und an einer Langzeit-Doku über die ESSO-Häuser.

steffen.joerg@gwa-stpauli.de

Nina Schuster erforscht soziale Praktiken in sogenannten benachteiligten Stadtteilen; außerdem forscht sie zu queeren Raumproduktionen, sozialen Bewegungen, Diversity und sozialer Mischung aus der Perspektive sozialer Ungleichheit.

nina.schuster@tu-dortmund.de