Wie könnte eine nicht-sexistische Stadt aussehen? (1981) Überlegungen zum Wohnen, zur städtischen Umwelt und zur menschlichen Arbeit

„Die Frau gehört ins Haus.“ – Das war im letzten Jahrhundert eines der grundlegenden Prinzipien in der Architektur und Stadtplanung in den USA. Man wird es in den gebräuchlichen Fachbüchern natürlich nicht besonders erwähnt finden, es ist eher wie eine stillschweigende Übereinkunft in den konservativen, von Männern beherrschten Entwurfsberufen. An ihm haben sich auch weit weniger Diskussionen entzündet als an anderen Prinzipien der Stadtplanung in der Phase des Monopolkapitalismus, wie beispielsweise an der Verwüstung der Städte durch die private Verfügung über Boden, an der Fetischisierung des Automobils oder an der Energieverschwendung.[1] Die Frauen haben sich allerdings nicht an dieses Dogma gehalten, sondern sind in immer größerer Zahl erwerbstätig geworden. Die Planung, die eine ans Haus gebundene Frau vorsieht, knebelt diese dreifach: physisch, sozial und ökonomisch. Wenn Frauen den ganzen oder auch nur einen Teil des Tages außer Haus erwerbstätig werden, machen sie die frustrierende Erfahrung, dass diese Zwänge dann besonders deutlich in Erscheinung treten. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, diese Verhältnisse abzuschaffen, liegt in der Entwicklung eines neuen Paradigmas, das zunächst einmal bei der Beschreibung einer Gestaltung von Zuhause, Nachbarschaft und Stadt beginnt, die die Berufstätigkeit der Frauen unterstützt, statt sie zu behindern. Dazu gehört als Erstes, ihre Bedürfnisse herauszufinden, um dann entweder durch Instandsetzung von Altbauten oder durch Neubauten dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe – arbeitende Frauen und ihre Familien – gerecht zu werden.

Wenn man von der amerikanischen Stadt im letzten Viertel dieses Jahrhunderts spricht, muss man sehr genau zwischen Stadt und Vorstadt unterscheiden. Die städtische Region, in der Wohnen und Arbeiten getrennt organisiert ist, muss als Gesamtheit gesehen werden. In solchen Stadtregionen wohnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in ausgedehnten Vor- oder ‚Schlafstädten‘. Den größten Teil der bebauten Fläche Amerikas machen solche suburban sprawls (Streusiedlungen) aus: Gruppen von Einfamilienhäusern, strikt nach Klassenzugehörigkeit getrennt, von Verkehrsadern durchschnitten und durch Einkaufszentren und Ladenmeilen versorgt. Es gibt über 50 Millionen solcher Häuschen. Zwei Drittel der amerikanischen Familien ‚besitzen‘ ihre Häuser dank langjähriger Hypotheken.[2] Weiße männliche Facharbeiter sind weit häufiger Eigenheimbesitzer als Angehörige von Minderheiten oder Frauen und haben einen weitaus besseren Zugang zu Langzeitkrediten oder Wohnraum. Die Berufstätigen pendeln zum Arbeitsplatz entweder ins Stadtzentrum oder innerhalb des Vorstadtringes. Untersuchungen von Metropolregionen aus den Jahren 1975/76 zeigen, dass der Durchschnitt des mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Privatfahrzeugen zurückgelegten Weges zur Arbeitsstätte bei neun Meilen pro Strecke liegt. Über 100 Millionen PKWs stehen in Garagen mit zwei oder drei Stellplätzen (die in einem Entwicklungsland noch als hervorragende Wohnunterkünfte gelten würden). Mit 13 Prozent der Weltbevölkerung benötigt die USA 41 Prozent der PKWs, um die oben beschriebenen Siedlungs- und Mobilitätsformen überhaupt möglich zu machen.[3]

Die Wurzeln dieser amerikanischen Siedlungsweise liegen in der Umwelt- und Wirtschaftspolitik der Vergangenheit. Im späten 19. Jahrhundert lebten Millionen von Einwandererfamilien in den schmutzigen Massenslums der amerikanischen Industriestädte und hofften verzweifelt auf bessere Lebensbedingungen. Viele militante Streiks und Demonstrationen zwischen 1890 und 1920 brachten so manchen Arbeitgeber dazu, mit Werksiedlungen die Lösung der Wohnungsfrage anzustreben, um so den Frieden in den Betrieben wiederherzustellen.[4] „Gute Wohnungen machen zufriedene Arbeiter.“ war der Slogan der industriellen Wohnungsbaugesellschaften um 1919. Um Arbeitskämpfe zu verhindern, verhalf diese Lobby den weißen Facharbeitern und ihren Familien zu besseren Wohnunterkünften. „Glückliche Arbeiter bringen bessere Profite, unzufriedene Arbeiter sind eine schlechte Investition.“[5]

Männer mussten den Familienunterhalt verdienen und Eigenheimbesitzer mit regelmäßigen Abzahlungspflichten werden, während ihre Frauen zu ‚Managerinnen‘ des Haushalts werden und die Versorgung von Mann und Kindern übernehmen sollten. Der Arbeiter würde dann von seinem Fabrik- oder Büroalltag in eine private, häusliche Atmosphäre zurückkehren, abseits der vergifteten Industriestadt, samt Stress, sozialer Erniedrigung und Entfremdung. Er würde eine heitere Häuslichkeit vorfinden, für deren physische und psychische Instandhaltung allein seine Frau verantwortlich wäre. So war das vorstädtische Eigenheim die Grundlage für eine wirkungsvolle geschlechterspezifische Arbeitsteilung. Es war die Ware par excellence: Ansporn für bezahlte, männliche Arbeit und praktisches ‚Behältnis‘ für unbezahlte Frauenarbeit. Für die Selbstdefinition wurde so die Geschlechtszugehörigkeit wichtiger als die Klassenzugehörigkeit und der Konsum wichtiger als die Produktion. In einer brillanten Diskussion über den ‚Patriarch als Lohnsklaven‘ hat Stuart Ewen (1976) aufgezeigt, wie Kapitalismus und Antifeminismus in Kampagnen für Hauseigentum und Konsum verschmolzen: Der Patriarch, dessen Zuhause seine ‚Festung‘ ist, muss Jahr um Jahr arbeiten, um das Geld zur Aufrechterhaltung dieser privaten Sphäre zu beschaffen.[6]

Obwohl diese Strategie anfänglich vom unternehmerischen Interesse an einer fügsamen Arbeiterschaft geleitet war, wurde sie bald auch von der Kriegsindustrie übernommen, die nach dem Ersten Weltkrieg auf die Produktion von Hausgeräten umstellte. Wie Ewen zeigt, beförderte die sich herausbildende Werbewirtschaft das Ideal des Massenkonsums und warb für die privaten Vorstadthäuser, da diese die Anschaffung von Haushaltsgeräten erforderten.[7] Die Inhaber_innen eines solchen isolierten Haushalts waren leicht zu überzeugen. Sie kauften erst das Haus, dann ein Auto, einen Herd, einen Kühlschrank, einen Staubsauger, eine Waschmaschine, Teppiche und so weiter. So erklärte es im Jahre 1929 Christine Frederick in dem Buch Selling Mrs. Consumer, in dem sie für Hauseigentum und günstigere Verbraucher_innenkredite warb sowie Marktforscher_innen darin beriet, wie die amerikanische Hausfrau zu manipulieren sei.[8] 1931 erklärte die „Hoover Commission on Home Ownership and Home Building“ das private Einfamilienhaus zum nationalen Leitbild. Eineinhalb Jahrzehnte Krieg und Wirtschaftskrise verzögerten jedoch dessen flächendeckende Umsetzung. 1935 entwarfen Architekten in einem Wettbewerb, der von General Electric gesponsort wurde, Häuser für ‚Mr. und Mrs. Bliss‘ (Herr und Frau Glückseligkeit); die Gewinner hatten Dutzende von elektrischen Gerätschaften in ihren Plänen untergebracht, ohne im Geringsten die Energiekosten zu bedenken.[9] In den späten 1940er Jahren wurde das Leitbild des Einfamilienhauses auch von den Hypothekenbanken und dem US-amerikanischen Bauministerium propagiert und schließlich wurde der Bau von freistehenden, energiefressenden und absolut privaten Wohnhäusern zum Allgemeingut. Der Schlager „I‘ll buy that dream“ dominierte die Hitparaden der Nachkriegszeit.[10]

Frau Verbraucherin verhalf der Wirtschaft der 1950er Jahre zu neuen Höhenflügen. Frauen blieben zu Hause und erfuhren sich selbst in dem, was Betty Friedan (1974) ‚weibliche Mystik‘ nannte und Peter Filene (1974) als ‚häusliche Mystik‘ bezeichnete.[11] Als nun die Familie ihre privaten Räumlichkeiten in Besitz genommen hatte, drangen Massenmedien und Sozialforscher_innen tiefer als je zuvor in deren psychologische Disposition ein.[12] Mit dem Zuwachs an räumlicher Privatheit wuchs jedoch der Zwang zur Konformität des Konsums – und der war teuer. So wurden mehr und mehr verheiratete Frauen erwerbstätig, da die marktkonforme Hausfrau nun zweierlei sein musste: eine konsumbesessene Einkäuferin und eine mitverdienende Arbeitskraft, um die wachsenden Ansprüche der Familie finanzieren zu können. Gerade als sich die Masse der weißen männlichen Facharbeiter ihren Traum vom Vorstadthaus, wo patriarchalische Autoritätsfantasien und Konsumwut ausagiert werden konnten, erfüllt hatte, betraten ihre Gattinnen die Arbeitswelt. 1975 bestanden 39 Prozent der amerikanischen Haushalte aus Doppelverdiener_innen. Weitere 13 Prozent machten Alleinerziehende aus, allermeist Frauen. Sieben von zehn Frauen waren aufgrund finanzieller Schwierigkeiten erwerbstätig, über die Hälfte aller Kinder bis 17 Jahre hatten berufstätige Mütter.[13]

Wie funktioniert nun ein konventionelles Zuhause für eine berufstätige Mutter und ihre Familie? Mehr schlecht als recht. Ob es in einer vor- oder innerstädtischen Wohngegend liegt, ob es eine Doppelhaushälfte, ein modernes Meisterstück aus Glas und Beton oder ein altes Backsteinhaus ist, es ist fast immer gleich organisiert und besteht aus Küche, Ess-, Wohn- und Schlafzimmer(n) sowie Garage oder Stellplatz. Diese Räume verlangen, sofern Kinder und Erwachsene darin wohnen, die Anwesenheit von jemandem, der kocht, putzt, wäscht und die Kinder versorgt. Zudem erfordern sie für gewöhnlich auch private Verkehrsmittel. Aufgrund der planerischen Praxis, Gebiete nach verschiedenen Nutzungen zu unterteilen, liegt die typische Wohnung gewöhnlich weit weg von öffentlichen Einrichtungen für Kinderbetreuung, Reinigung et cetera.[14]

Innerhalb des privaten Wohnraums sträubt sich alles gegen die Bedürfnisse einer berufstätigen Frau, seine Einrichtung ebenso wie seine räumliche Lage. Das Haus ist eine leere Kiste, die mit Konsumgütern und -geräten gefüllt werden muss. Die Arbeit an diesen oft umständlichen und energieaufwendigen Geräten wird darüber hinaus in einem eigenen Haushaltsraum erledigt, der vom Familienleben isoliert ist. Vorleger und Teppiche, die gestaubsaugt, Vorhänge, die gewaschen, und alles Mögliche, das irgendwie gewartet werden will, füllt die Zimmer. Dekoriert sind sie in einem ‚kolonialen‘, ‚mediterranen‘, ‚provencialischen‘ oder irgendeinem anderen eklektizistischen Stil, wie ihn Möbeldiscountläden und -ketten anbieten, um diese trostlosen Kisten aufzuhübschen. Von berufstätigen Müttern wird für gewöhnlich erwartet, dass sie mehr Zeit in die Hausarbeit, die Versorgung der Kinder und das Pendeln mit den für sie unverzichtbaren öffentlichen Verkehrsmitteln, investieren als ihre Männer – und allermeist tun sie dies auch. Eine Studie besagt, dass 70 Prozent der Erwachsenen ohne Zugang zu einem Automobil weiblich sind.[15] Ihre lokalen Nachbarschafts-und Wohnverhältnisse sind jedoch alles andere als geeignet, sie in ihrer Berufstätigkeit zu unterstützen. Eine ‚gute‘ Wohngegend bedeutet normalerweise gute Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und öffentlichen Nahverkehr, nicht aber, dass berufstätige Eltern hier öffentliche Unterstützung bei der Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung erhalten.

Familien, in denen beide Eltern verdienen, können für gewöhnlich mit den Nachteilen dieser Siedlungsstrukturen in kooperativer Weise umgehen. Dagegen sind die Haushalte in existentiell schwieriger Lage, beispielsweise im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, durch die Unzulänglichkeiten dieser Strukturen besonders benachteiligt. Colleen McGrath zufolge wird alle 30 Sekunden irgendwo in den USA eine Frau misshandelt.[16] Meistens passiert dies in den Küchen und Schlafzimmern. Über den genauen Zusammenhang zwischen Gewalt und Wohnisolation oder der abhängigen Stellung der Frau kann bislang nur spekuliert werden, aber es besteht kein Zweifel, dass Amerikas Häuser und Haushalte buchstäblich vor ehelicher Gewalt beben. Zudem werden Millionen wütender und aufgebrachter Frauen im eigenen ‚Heim‘ mit Beruhigungspillen behandelt. Eine Arzneimittelfirma bewirbt sie unter Ärzt_innen folgendermaßen: „Sie können ihre Umgebung nicht ändern, aber ihre Laune.“[17]

Die Frau, die das isolierte Kleinfamilienhaus oder das Appartement verlässt, findet nur sehr wenige brauchbare Wohnalternativen.[18] Die ‚typische‘ geschiedene oder geschlagene Frau sucht im Normalfall gleichzeitig Unterkunft, Arbeit und Kinderbetreuung. Sie entspricht in ihrer komplizierten Situation weder den Vorstellungen eines Arbeitgebers noch eines Vermieters oder der Sozialbürokratie. Ein Umfeld, in dem Wohnung, Dienstleistungen und Arbeitsplatz zusammenkommen, würde viele Schwierigkeiten lösen. Allerdings geht das existierende staatliche Sozialsystem, das allen Amerikaner_innen minimale Voraussetzungen für ein geordnetes häusliches Leben garantieren soll, in seiner Absicht, Einzelhaushalte und Wohnverhältnisse zu ‚stabilisieren‘, von vornherein von dem Ideal eines traditionellen Haushaltes mit einer männlichen Erwerbsperson und einer unbezahlten weiblichen Hausarbeitskraft aus. Es gilt als Optimum dessen, was erreicht oder doch wenigstens simuliert werden soll. Trotz des massiven demografischen Wandels zielen staatliche Beihilfen, wie für sozialen Wohnungsbau oder Lebensmittel, noch immer auf die Unterstützung einer idealen Familie in einem Einfamilienhaus oder einer eigenen Wohnung, in der eine Hausfrau den ganzen Tag lang kochen und sich um die Kinder kümmern kann. Die Fonds, die derzeit den individuellen Haushalten als Beihilfe zur Verfügung stehen, könnten viel wirksamer eingesetzt werden, wenn die Notwendigkeit einer radikal anderen Organisation des Wohnumfeldes endlich erkannt werden würde. Selbst für Frauen, die größere finanzielle Rücklagen haben, ist die Notwendigkeit besserer Wohnbedingungen und unterstützender Dienstleistungen augenfällig. Zurzeit werden die Probleme besser bemittelter berufstätiger Frauen – wie der Mangel an Kinderbetreuungsstätten, der Mangel an Zeit – als deren private Probleme betrachtet. Die Auswege aus einem unzureichend ausgestatteten Wohnumfeld, ohne Kitas, öffentlichen Nahverkehr oder Einkaufsmöglichkeiten, waren bisher private, ‚erkaufte‘ Leistungen: Haushaltshilfen, Babysitter_innen, gewerbsmäßige Tagesbetreuung, Lieferdienste für Fast Food oder auch, um die Kinder zu beschäftigen, ausgedehntes Fernsehen. Und von marktwirtschaftlicher Seite: Hausfrauenkredite für die Anschaffung eines Autos, einer Waschmaschine oder eines Mikrowellenherdes. Diese Lösungen verschleiern nicht nur das Versagen der amerikanischen Wohnungs- und Familienpolitik, sie bringen auch noch schlechte Arbeitsbedingungen für die in diesen Bereichen beschäftigten Frauen hervor. Kommerzielle Kinderhorte, Schnellgaststätten et cetera sind die Quelle der Niedriglöhne und der nicht tariflich und sozial abgesicherten Arbeitsplätze. In sozialer Hinsicht sind die dortigen Beschäftigungsverhältnisse noch die gleichen wie die der Hausangestellten in großbürgerlichen Haushalten. Die bürgerliche Frau hat sich auch keine Gedanken darüber machen müssen, wie ihre Hausgehilfin oder ihr Kindermädchen während der Arbeitszeit die Betreuung der eigenen Kinder organisierte. Auch die Probleme und heimtückischen Folgeschäden, wie sie heute durch die ersatzweise Verwendung des Fernsehers als ‚Kinder-Oma‘ entstehen, sind nach wie vor die gleichen. Die Probleme der Kinderversorgung sind eben keine privaten Probleme von berufstätigen Frauen, und sie sind auch nicht durch den freien Markt lösbar.

Das Problem ist paradox: Wenn sich ihre wirtschaftliche Position in der Gesellschaft nicht ändert, können Frauen auch ihren Status im Haushalt nicht verbessern; wenn sich nichts an der Aufteilung der häuslichen Verantwortung ändert, können sie ihren Status im Erwerbsleben nicht verbessern. Deshalb muss ein Programm für die wirtschaftliche und infrastrukturelle Gleichberechtigung von Frauen zwangsläufig die traditionelle Trennung zwischen Haus- und Marktwirtschaft sowie zwischen Wohnung und Arbeitsplatz überwinden. Die wirtschaftliche Situation der traditionellen Haus-‚frau‘ muss sich ändern, deren qualifizierte Arbeit zwar unbezahlt, aber wirtschaftlich und sozial notwendig ist. Wenn die Architekt_innen und Stadtplaner_innen alle erwerbstätigen Frauen und deren Familien einfach als Kund_innen für eine neue Architektur und Stadtplanung betrachten würden, wenn sie alle bisherigen Annahmen über den ‚Platz der Frau im Haus‘ hinter sich ließen, wo müssten sie ansetzen? Ist es möglich, nicht-sexistische Wohngegenden und Städte zu entwerfen? Wie würden diese aussehen?

In einigen Ländern hat man damit begonnen, neue Ansätze für die Bedürfnisse berufstätiger Frauen zu entwickeln. Das kubanische Familiengesetz von 1974 schreibt Männern vor, sich an der Hausarbeit und Kindererziehung zu beteiligen. Der Grad der Umsetzung dieses Gesetzes ist natürlich nicht zu beziffern, aber prinzipiell zielt es auf eine gleichberechtigte Beteiligung an dem, was früher allein Frauenarbeit war. Das Familiengesetz vermindert jedoch nicht die Arbeit im Haushalt, sondern setzt auf seine alltägliche Aushandlung in der privaten Beziehung zwischen den Ehepartner_innen. Männer schützen – speziell im Umkreis des Herdes – gerne Unfähigkeit vor, mit Taktiken, wie sie jede_r Leser_in von Patricia Mainardis Essay über die „Politik der Hausarbeit“ (1970)[19] bekannt sein dürften. Was weiterhin angegangen werden muss, ist die geschlechtsspezifische Stereotypisierung bezahlter Frauenarbeit außerhalb des Hauses, beispielsweise in Kindergärten.

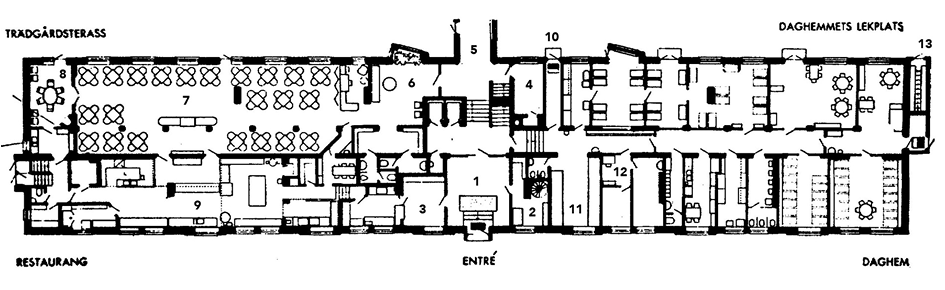

Ein anderer Versuch war die Entwicklung von speziellen Haustypen für berufstätige Frauen und deren Familien. Der Bauunternehmer Otto Fink führte 1903 als erster ein solches Modell in Kopenhagen an. In späteren Jahren wurde es in Schweden von Alva Myrdal und den Architekten Sven Markelius und Sven lvar Lind wieder aufgenommen. Die Häuser wurden Service- oder Kollektivhäuser genannt. In ihnen wurden Kinder betreut und ‚bekocht‘ und für die berufstätige Frau und deren Familie der Haushalt besorgt.[20]

(1) Eingang; (2) Hausmeister; (3) Vorratshaltung; (4) Verwaltung; (5) Verbindungsgang zum Haus Swedberg; (6) Restaurantvorraum; (7) großer Speisesaal; (8) kleiner Speisesaal; (9) Küche; (10) Zugang zum Kinderhort; (11) Kinderhort; (12) Büro der Leiterin des Kinderhorts; (13) Fahrradabstellraum

Typ 1C und 1D: Einzimmerappartements mit Kochecke und Bad; Typ 2A: 2 Zimmer, Kochecke, Bad; Typ 4C: 4 Zimmer, Bad, Küche.

Wie in einigen ähnlichen Projekten in der UdSSR in den 1920er Jahren wollten sie, entweder auf kommerzieller Basis oder staatlich subventioniert, Dienstleistungen anbieten, um die bislang private ‚Frauenarbeit‘ im Haushalt zu ersetzen. Die skandinavische Lösung kritisierte jedoch weder den Ausschluss der männlichen Arbeitskräfte von der Hausarbeit, noch trug sie dem Wandel der Haushaltsführung durch den Lebenszyklus ausreichend Rechnung. Allerdings wurde erkannt, dass sich die Planung und Gestaltung des Wohnens grundsätzlich ändern müssen.

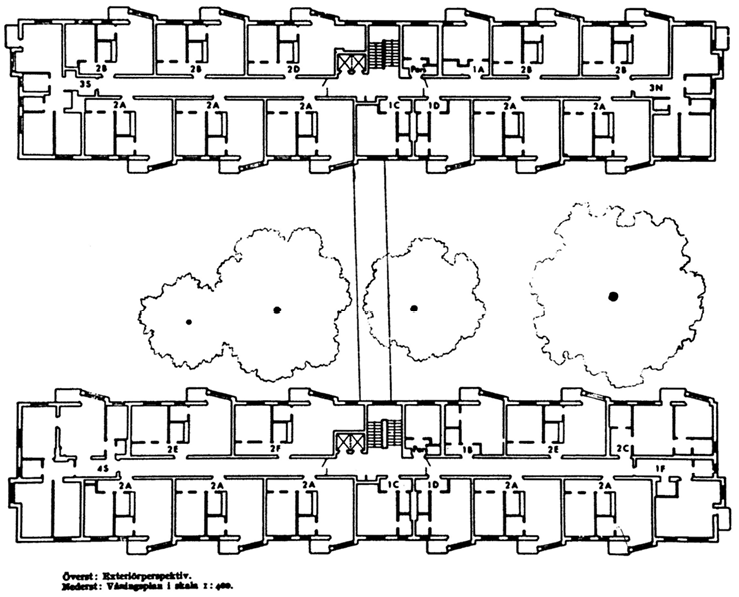

Anstelle von 72 normalen Wohneinheiten wurden hier 20 Mehrfamilieneinheiten und zwei Einzimmerapartments gebaut. 26 Psychatriepatient_innen wurden in das Projekt involviert, von denen 24 als geheilt entlassen wurden. Die Wohneinheiten bestehen aus Schafzimmer (hr), Wohnzimmer (lr) und Arbeitszimmer (s). Sie teilen sich ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Esszimmer und ein Spielzimmer. Jede Wohnung ist unterschiedlich, aber alle können von den Gemeinschaftsbereichen abgeteilt werden.

(1) Lagerraum; (2) Wandschränke; (3) Weinkeller; (4) Waschküche und (5) Feuerleiter.

Einige Projekte in Europa erweiterten den Dienstleistungsbereich des Servicehauses um Angebote für größere Gemeinschaften. In Hamburg plante zu Beginn der 1970er Jahre eine Gruppe von Eltern und Einzelpersonen ein öffentliches Wohngebäude mit sozialen Versorgungseinrichtungen: das Steilshoop Projekt[21]. Es bezog eine Anzahl ehemaliger Psychiatriepatient_innen als Mitbewohner_innen mit ein und fungierte so als deren Nachsorgestation sowie als selbstverwalteter Dienstleistungsbetrieb für die Mieter_innen der Sozialwohnungen. Hier deutet sich das Ausmaß dessen an, was gegenwärtig in den USA an Wohnstereotypen überwunden werden kann: Die Alten, Kranken und Unverheirateten könnten zum Beispiel wesentlich einfacher in solch einem neuartigen Typus von Haushalt und Wohnkomplex integriert als irgendwo anders separiert werden.

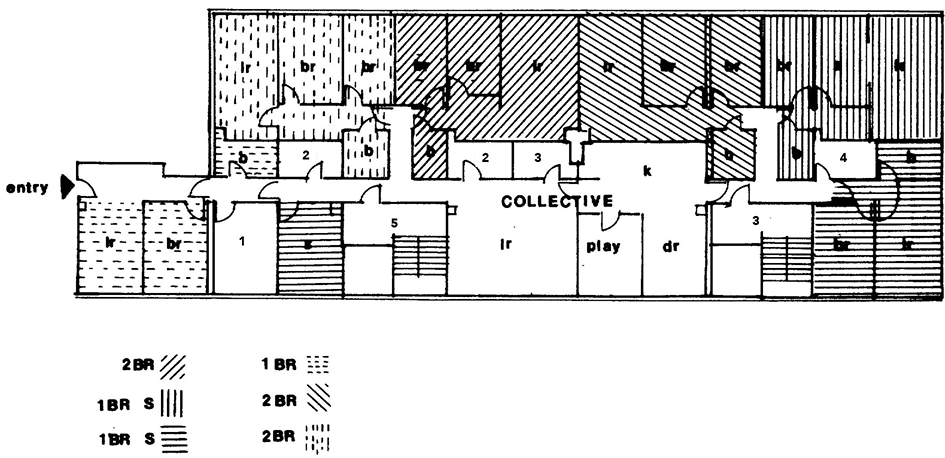

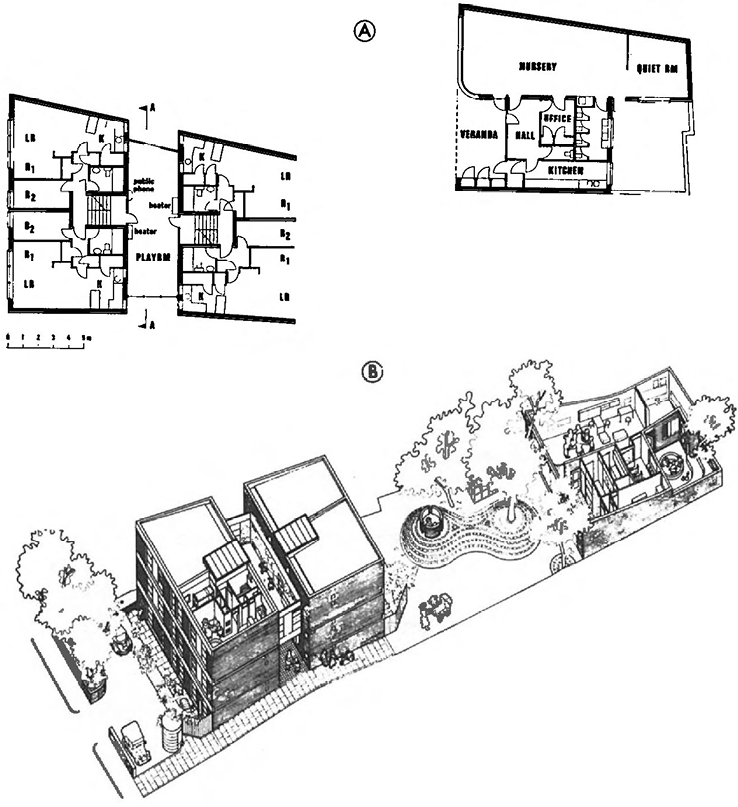

Ein anderes Projekt wurde neulich in London von der 1972 gegründeten Planungsgruppe „Nina West Hornes“ verwirklicht. Sie schufen über 36 Wohneinheiten auf sechs Bauplätzen für alleinerziehende Eltern. Spielflächen für Kinder und Tagesstätten sind Bestandteil der Siedlung. Im „Fiona Hausprojekt“ sind die Wohnungen so geplant, dass sie die wechselseitige Kinderbeaufsichtigung erleichtern und die Kindertagesstätte den Bewohner_innen des Viertels gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung steht.

A: Fiona House, Nina West Hornes, London 1972, 1. OG, Hauptgebäude. Der gemeinsame Flur ist Spielfläche für die Kinder; Fenster von Küche zum Flur; Parterre des rückwärtigen Gebäudes mit dem Kinderhort und der Schwesternausbildung.

B: Fiona House, Axonometrie, zwölf Zweizimmerwohnungen für geschiedene oder alleinstehende Mütter mit benachbartem Spielplatz und Kleinkinderstation. Die Wohnungen können zusammengeschaltet werden, sodass von den Nachbar_innen Hör- und Rufkontakt zu den Kindern nicht anwesender Eltern hergestellt werden kann.

Die alleinstehenden Eltern können als Betreuer_innen in den Kinderhorten arbeiten oder bei den berufstätigen Eltern aushelfen.[22] Am bemerkenswertesten ist dabei die Tatsache, dass Wohnung und Arbeitsplatz für einige sowie Kinderhort und Wohnung für alle Bewohner_innen an einem Ort vereint sind.

In den USA gibt es eine noch weiter zurückreichende Tradition, sich für die Wohnbedürfnisse von Frauen einzusetzen. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gab es Dutzende von Projekten, in denen Feministinnen, Architektinnen und Wohnungsspezialistinnen versuchten, für private Haushalte eine gemeinschaftliche Versorgung zu entwickeln. Einige von diesen Experimenten haben bis in die späten 1920er Jahre überdauert.[23] Im Allgemeinen mangelte es den Feministinnen dieser Epoche jedoch an Bewusstsein für das Problem der Ausbeutung von Frauen, die sich zur Bestreitung des eigenen Lebensunterhaltes verdingen müssen, durch Frauen, die sich deren Dienstleistungen ‚leisten‘ können. Auch scheiterten ihre Versuche, die Frauenarbeit gemeinschaftlich zu verteilen, daran, die Männer als mitverantwortliche Elternteile und Mitarbeiter in den Haushalt miteinzubeziehen. Allerdings hatten sie einen guten Spürsinn für die Möglichkeiten familiärer, nachbarschaftlicher Kooperation und für die ökonomische Relevanz der ‚Frauenarbeit‘.

Zudem haben die USA eine lange Tradition in der Schaffung experimenteller Modellstädte durch utopisch-sozialistische Gemeinschaften. Weiterhin entstanden in den 1960er und 1970er Jahren zahlreiche Kommunen und Kollektive, die bestrebt waren, die etablierten Vorstellungen von Haushalt und Familie aufzuweichen.[24] Während einige, vor allem religiöse Kommunen oftmals die Akzeptanz traditioneller Geschlechterrollen in der Arbeitsorganisation einforderten, versuchten andere die Fürsorgearbeit zur Aufgabe von Männern wie Frauen zu machen. Es ist unabdingbar, erfolgreiche Projekte aller Art in die Suche nach der Vorstellung einer nicht-sexistischen Stadt einzubeziehen. Die meisten berufstätigen Frauen wollen sich und ihre Familien allerdings nicht in solche kommunalen Familienmodelle integrieren, aber sie wollen ihr Familienleben auch nicht von der Staatsbürokratie verwalten lassen. Sie wollen nicht das Privatleben insgesamt abschaffen, sondern Gemeinschaftseinrichtungen und Dienstleistungen einrichten, die ihre private Haushaltsführung unterstützen. Sie wünschen sich zudem Lösungen, die ihre ökonomische Unabhängigkeit stärken, ihren persönlichen Entscheidungsspielraum in der Kindererziehung vergrößern und ihnen mehr Kontakt und Erfahrungsaustausch mit Anderen erlauben.

Wie ließe sich ein dementsprechendes Programm für einen solche Veränderung in den USA skizzieren? Die Neuorganisation von Arbeiten und Wohnen kann nur erreicht werden, indem sich Hausfrauen und -männer zusammenschließen und sich gemeinsam für die Umgestaltung des privaten Lebens und der öffentlichen Verantwortung einsetzen. Es müssen kleine und partizipatorische Organisationen sein, die effektiv zusammenarbeiten können. Ich schlage vor, diese Gruppen „HOMES“ (Homemakers Organisation for a More Egalitarian Society, Organisation von Hausfrauen und -männern für eine gleichberechtigte Gesellschaft) zu nennen. Bereits existierende Feministinnengruppen, insbesondere solche, die schon Zufluchtshäuser für misshandelte Frauen und Kinder eingerichtet haben, könnten solche HOMES schaffen, vorhandene Wohnprojekte übernehmen und Dienstleistungen für Bewohner_innen anbieten, die über bereits bestehende feministische Beratungsangebote hinausgehen. Initiativen, die genossenschaftliches Eigentum von Wohnraum fördern, könnten solche Gruppen bilden und ihr Engagement in eine feministische Richtung lenken. Ein Programm, das umfassend genug wäre, um Hausarbeit, Wohnen und Siedlungsstrukturen entscheidend zu verändern, müsste

- Männer wie Frauen gleichermaßen in die unbezahlten Tätigkeiten von Hausarbeit und Kindererziehung einbeziehen;

- Männer und Frauen auf gleichberechtigter Basis an der Erwerbstätigkeit beteiligen;

- die sozial-räumliche Segregation von Klassen, ‚Rassen‘ und Altersgruppen beenden;

- alle nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Programme und Gesetze, die stillschweigend oder ausdrücklich die Rolle der unbezahlten Hausfrau festschreiben, abschaffen;

- unbezahlte Hausarbeit und Energieverschwendung minimieren; sowie

- die Wahlmöglichkeiten der Haushalte für Erholung, Freizeit und Vergemeinschaftung erweitern.

Viele kleine Reformen könnten diesem Ziel näherkommen. Ich glaube, dass dem Aufbau experimenteller Wohnzentren, die in ihrer architektonischen Gestaltung und ökonomischen Organisation traditionelle Vorstellungen von Nachbarschaft, Wohnen und Arbeiten überwinden, geradezu zwangsläufig Änderungen diesen Ausmaßes folgen müssen. Solche Wohnzentren könnten durch die Neuorganisierung bestehender Siedlungen oder auch durch Neubauten entstehen.

Angenommen, jeweils 40 Haushalte einer amerikanischen Metropolregion bildeten eine HOMES-Gruppe und repräsentierten in ihrer Zusammensetzung die soziale Struktur der gesamten US-amerikanischen Bevölkerung, dann würden sich diese 40 Haushalte zusammensetzen aus: sieben alleinstehenden Elternteilen und ihren 14 Kindern (15 Prozent), 16 berufstätigen Ehepaaren und ihren 24 Kindern (40 Prozent), 13 Ehepaaren, von denen nur ein Teil berufstätig ist, und deren 26 Kindern (35 Prozent) sowie vier Alleinstehenden (10 Prozent). Das wären also 69 Erwachsene und 64 Kinder. Es müssten 40 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe und Ausstattung vorhanden sein – alle mit einem privaten und abgegrenzten Außengelände. Zusätzlich zum privaten Wohnraum würde die Gruppe folgende Gemeinschaftsräume und Dienstleistungen anbieten:

- eine Kindertagesstätte mit Spielplatz, in der 40 Kinder betreut und eine Nachmittagsbetreuung für 64 Schulkinder angeboten werden könnten;

- eine Wäscherei;

- eine Küche, die das Mittagessen für die Kindertagesstätte zubereitete, ein Abendessen ausgäbe sowie durch „Essen auf Rädern“ die alten Leute der Siedlung versorgte;

- ein Lebensmittelladen, der an eine lokale Kooperative angeschlossen wäre;

- eine Garage mit zwei Kleinbussen für Tagesfahrten und „Essen auf Rädern“;

- ein Garten, in dem auch einige Nahrungsmittel angebaut werden könnten;

- ein Beratungsbüro, das die Alten, Kranken sowie jene berufstätigen Eltern unterstützte, deren Kinder krank sind.

Die Benutzung aller Einrichtungen sollte freiwillig sein. Sie würden in Ergänzung zu den privaten Wohnungen und Gärten existieren.

Um alle oben genannten Angebote bereitzustellen, wären 37 Arbeitskräfte notwendig: 20 Tagesbetreuer_innen, drei für die Verpflegung, eine für den Lebensmittelladen, fünf Haushaltshilfen, zwei Fahrer_innen für den Fahrdienst, zwei für die Wäscherei, ein_e Hausmeister_in, ein_e Gärtner_in und zwei Beschäftige für Verwaltungsangelegenheiten. Einige könnten teilzeitbeschäftigt sein, andere vollzeitbeschäftigt. Die Kinderbetreuung, Essensversorgung und Elternberatung könnten genossenschaftlich organisiert werden. Gegebenenfalls könnte die Wohnkooperative auch weitere Mitarbeiter_innen von außen einstellen.

Da HOMES nicht als Experiment in isolierten Gemeinschaftsbauten gedacht ist, sondern als Versuch, die Probleme berufstätiger Frauen in urbanen Gegenden zu lösen, sollten die Dienstleistungen genau dort erreichbar sein, wo das Experiment angesiedelt ist. Dies wird die Nachfrage nach den Dienstleistungen steigern und Arbeitsplätze sichern. Obwohl HOMES erste Priorität haben sollte, werden viele Bewohner_innen außerhalb des Projektes Arbeit suchen. Einige Bewohner_innen werden aber auf jeden Fall im Projekt beschäftigt sein.

Bei der Schaffung und Besetzung dieser Arbeitsplätze muss eine stereotype Rollenaufteilung unbedingt vermieden werden, zum Beispiel dürften nicht nur Männer als Chauffeure und Frauen in der Küche beschäftigt sein. Es sollte jede Anstrengung unternommen werden, die unterschiedlichen Lohnklassen für Männer und Frauen zu durchbrechen. Auch sollte es unter den Bewohner_innen selbstverständlich sein, dass auch Männer einen gleichberechtigten Anteil an den häuslichen Aufgaben zu tragen haben. Einige Gedanken des kubanischen Familiengesetzes sollten in die Organisationssatzung einfließen.

Zudem darf HOMES keine Zweiklassengesellschaft zwischen jenen Bewohner_innen bilden, die außerhalb des Projektes mehr Geld verdienen, und denen, die intern beschäftigt sind und ihre häuslichen Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Die Jobs im Projekt müssten gleichberechtigt und nach Qualifikation und Zeit bezahlt werden. Anders als dies gegenwärtig der Fall ist, müssten sie allesamt als qualifizierte Tätigkeiten betrachtet werden. Ebenso müssten soziale Absicherung, Krankenversorgung und Mutterschutz jeden einschließen, egal, ob voll- oder halbzeitbeschäftigt.

Viele bundesstaatliche oder städtische Entwicklungsprogramme unterstützen den Bau von nichtkommerziellem, kostengünstigem oder kostenangepasstem Wohnraum. Zudem stellen sie Mittel für den Bau von Modellprojekten zur Verfügung, die neue Wege in der Lösung lokaler Probleme beschreiten wollen.[25] Viele Gewerkschaften, Kirchen und Mieter_innengenossenschaften sind als nicht-gewinnorientierte Wohnungsbauunternehmen aktiv. Eine mietbegrenzte Wohnkooperative bietet die beste Basis für eine wirtschaftliche Organisation sowie demokratische Kontrolle der Raumplanung und Sozialpolitik.

Viele gut informierte, nicht-gewinnorientierte Baugesellschaften könnten den Gemeinschaften, die solche Projekte organisieren wollen, ebenso helfen wie Architekt_innen, die erfahren in der Planung kooperativer Wohnformen sind. Es ist noch nicht versucht worden, Arbeitsplätze und Gemeinschaftsdienste in einem solchen Umfang in eine Wohnkooperative zu integrieren, dass es für berufstätige Frauen einen merklichen Unterschied machen würde. Die Feministinnen in den Gewerkschaften, deren Mitglieder mehrheitlich Frauen sind, sollten sich für Wohngenossenschaften einsetzen, die soziale Dienstleistungen für ihre Mitglieder anbieten. Die Feministinnen in der Co-op-Bewegung müssen klare und gezielte Forderungen stellen und statt der Pläne für konventionell organisiertes Wohnen auf genossenschaftlicher Finanzierungsbasis zusätzlich soziale Dienstleistungen von den Wohnbaugenossenschaften verlangen. Frauen außerhalb der Genossenschaftsbewegung werden erkennen, dass genossenschaftliche Wohnformen eine ganze Menge Möglichkeiten auch für ihren Kampf bereithalten. Zudem verfügt die kürzlich eingerichtete nationale Verbraucher_innengenossenschaftsbank über Gelder, mit denen sie Projekte unterstützt, die mit kooperativen Wohnformen in Verbindung stehen.

In vielen Gegenden wird die Instandsetzung bestehender Bausubstanz sinnvoller sein als Neubauten. Mit den vorstädtischen Wohnsiedlungen in den USA muss effektiv umgegangen werden. Ein kleiner Teil hat durchaus eine architektonische Qualität, die seine Erhaltung rechtfertigt. Das meiste könnte allein durch eine gemeinschaftliche Nutzung ästhetisch verbessert werden. Durch die Umwandlung einzelner Häuser in mehrere Wohneinheiten kann man die leeren Vorgärten ohne Gehwege loswerden. Nachbar_innen können innenliegende Grünflächen zusammenlegen und so einen parkähnlichen Raum im Zentrum des Blocks schaffen. Front- und Zwischengrün kann in private Außenräume umgewandelt werden. Gehwege können die Wohneinheiten mit einem zentralen Freiraum verbinden. Einige der privaten Nebengebäude (Garagen et cetera) sollten in Gemeinschaftsräume umgewandelt werden.

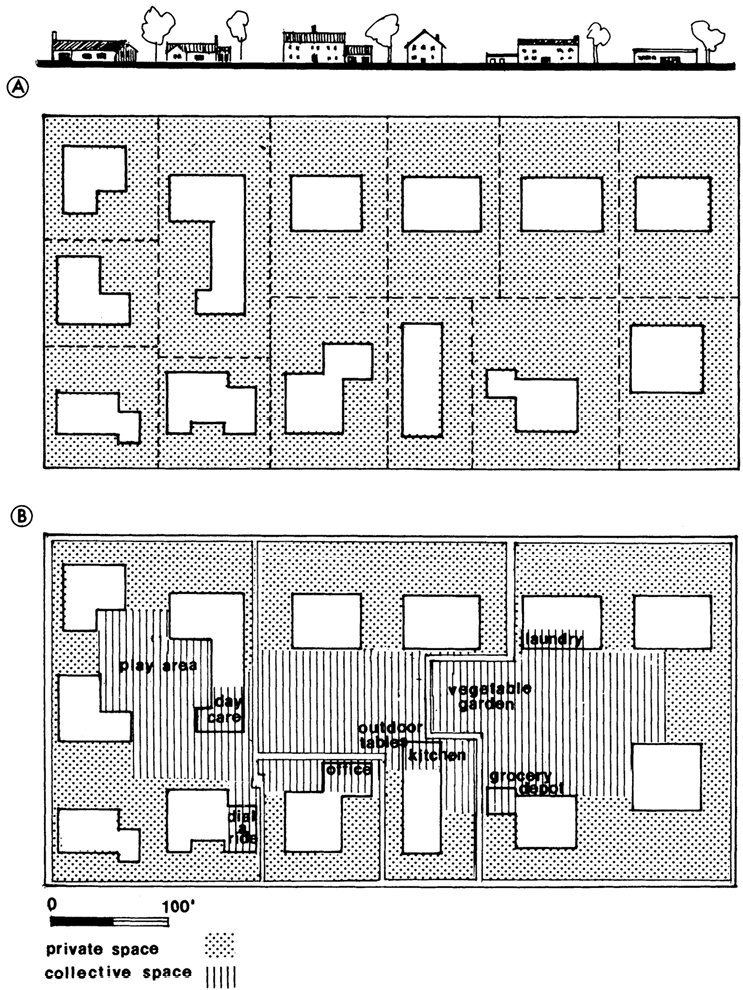

A: Vorstädtische Wohngruppe

B: Vorschlag für die Reorganisation desselben vorstädtischen Blocks, mit Gemeinschaftsflächen und Gemeinschaftseinrichtungen.

Bild 5A zeigt einen typischen, trostlosen Vorstadtwohnblock mit 13 Häusern, die alle von Spekulant_innen zu verschiedenen Zeitpunkten errichtet worden sind. Ungefähr vier Morgen Land sind in Parzellen von je einem Viertel bis einem halben Morgen aufgeteilt. 13 Zufahrtswege werden von 26 PKWs benutzt, zehn Gartenhäuser, zehn Schaukeln, 13 Rasenmäher und 13 Sitzgruppen deuten die unsinnige Vervielfachung solcher Ausstattungen an. Trotz verfügbarem Land gibt es keine Übergänge zwischen öffentlichen Straßen und privaten Häusern. Der Boden ist entweder streng öffentlich oder streng privat.

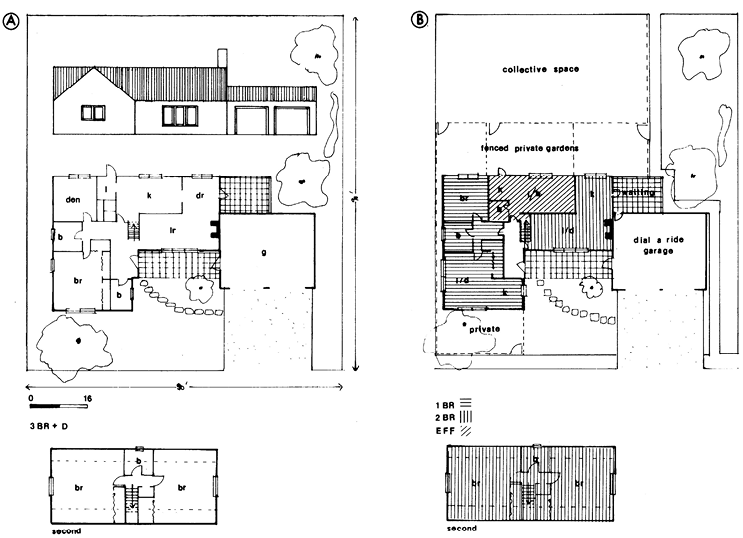

A: Vorstädtisches Einfamilienhaus, Grundriss: drei Schlafzimmer, drei Bäder, Küche, Wohnzimmer, Hobbyraum

B: Das gleiche Haus umgestaltet zu einem Mehrfamilienhaus, (Dreizimmerwohnung, Zweizimmerwohnung und Einzelappartement) mit Bedarfsgarage und Freiraumbereich.

Bild 6A zeigt ein typisches Einfamilienhaus auf etwa 130 Quadratmeter Land. Es wurde in den 1950er Jahren auf dem Höhepunkt der ‚weiblichen Mystik‘ gebaut und verfügt über drei Schlafzimmer, zweieinhalb Badezimmer, einen Wäscheraum, zwei Veranden und eine Doppelgarage.

Um dieses ganze Anwesen effizienter und sozialer umzugestalten, müsste ein Bereich größerer Aktivität in der Mitte des Grundstücks definiert und eine Fläche von eineinhalb bis zwei Morgen für die gemeinschaftliche Nutzung ausgewiesen werden. Im Wesentlichen hieße das, den Block von innen nach außen umzukrempeln. Der Radburnplan, der in den späten 1920er Jahren von Henry Wright und Clarence Stein entwickelt wurde, setzte dieses Prinzip einer richtigen Grundstücksausnutzung im ‚motorisierten Zeitalter‘ recht einsichtig um: Autos werden von den wohnzugehörigen Grünflächen, speziell von den Spielflächen der Kinder, getrennt abgestellt. In Radburn, New Jersey, und dem Baldwin Hill District in Los Angeles haben Wright und Stein durch diese Methode erstaunlich komfortable Lösungen erzielt (mit einer Dichte von sieben Wohneinheiten pro Morgen), zumal sie ihre Wohneinheiten um einen üppigen Park ohne Autoverkehr gruppieren konnten. Das Baldwin Hill-Projekt macht die Vorteile dieser Raumaufteilungen am anschaulichsten, aber auch ein revitalisierter, vorstädtischer Wohnblock mit Parzellen von jeweils einem Viertel Morgen könnte derart organisiert werden.[26] In diesem Fall könnten soziale mit ästhetischen Vorzügen verbunden werden, da der Innenhof ebenso Platz für den Kindergarten bieten würde wie für Gemüsegarten, Picknick-Platz, Spielplatz, Schaukeln und Rutschen, den Lebensmittelladen und die Bedarfsgarage.

Große Einfamilienhäuser können leicht in zwei oder drei Wohnungen umgewandelt werden, obwohl der ‚offene Grundriss‘ der 1950er und 1960er Jahre bei vielen Familien sehr populär war. Das Haus in Bild 6b ist zu einem „Triplex“ umgewandelt worden und besteht nun aus einer Wohnung mit einem Schlafzimmer, einer Wohnung mit zwei Schlafzimmern und einem Einzimmerapartment für eine alleinstehende oder ältere Person. Alle diese Wohnungen verfügen jeweils über einen privaten Garten. Sie teilen sich einen Eingangsbereich und eine Diele. Es ist noch genug Fläche vorhanden, um drei Fünftel des ursprünglichen Areals für die gemeinschaftliche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Besonders eindrücklich ist, dass dadurch freie Räume, wie rückwärtige Veranden und Garagen, leicht in gemeinschaftliche Nutzung überführt werden können. Drei der ehemals 13 privaten Garagen können nun in ein zentrales Blockbüro, den Lebensmittelladen und die Bedarfsgarage umgewandelt werden. Wäre es in einem solchen ‚rehabilitierten‘ Block für 26 Wohneinheiten möglich, lediglich 20 PKWs in zehn Garagen zu haben, wenn außerdem zwei Gemeinschaftsbusse zur Verfügung ständen? Angenommen, einige Bewohner_innen würden ihren außerhalb gelegenen Arbeitsplatz zugunsten eines Platzes innerhalb des Blocks aufgeben und die Einkaufsfahrten der Bewohner_innen würden sich aufgrund der vorhandenen Einrichtungen und der gemeinschaftlichen Transportmöglichkeiten auf die Hälfte reduzieren, dann wäre dies durchaus möglich.

Was wäre mit den Anwohner_innen, die kein Interesse an einem solchen Konzept haben? Falls es die Gestaltung der Parzellen zuließe, könnte ein solcher Plan auch mit nur drei oder vier Häusern begonnen werden. In Berkeley, Kalifornien, wo die Nachbarn der Derby Street ihre rückwärtigen Gärten zusammengelegt und eine gemeinsame Kindertagesstätte geschaffen haben, weigerte sich ein Grundbesitzer mitzumachen: Sein gesamtes Grundstück wurde eingezäunt und von dem kollektivierten Gemeinschaftsland umschlossen. Das funktionierte ohne Schwierigkeiten. Natürlich müssen manche Baugesetze geändert oder Ausnahmeregelungen getroffen werden, zum Beispiel bei der Umfunktionierung von Einfamilien- in Mehrfamilienhäuser oder bei der Einführung kommerzieller Einrichtungen in ein Wohngebiet. Jede Gruppe, die imstande ist mindestens fünf Wohneinheiten zu organisieren, kann eine offizielle Wohnkooperative werden und gemeinschaftlich den Grund und Boden verwalten sowie kleinere Gemeinschaftsdienste betreiben. Mit einem zusammenhängenden Plan für einen gesamten Block können gesetzliche Ausnahmen viel eher durchgesetzt werden als ‚scheibchenweise‘. Man kann sich auch vorstellen, dass sich Organisationen, die beispielsweise Häuser für die Nachsorgebetreuung von Anstaltspatient_innen, für jugendliche Ausreißer_innen oder misshandelte Frauen betreiben, gut in so einen Block integrieren lassen könnten. Diese Gruppen haben es oft sehr schwer, ein unterstützendes und solidarisches Umfeld zu finden, wie es hier gegeben wäre.

Ich bin überzeugt, dass die Aufhebung der Trennung von öffentlichem und privatem Raum die sozialistische und feministische Priorität der 1980er Jahre sein sollte. Frauen müssen die geschlechtsspezifische Aufteilung und privatwirtschaftliche Basis der Hausarbeit sowie die räumliche Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz bekämpfen, wenn sie gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft werden wollen. Meine Vorschläge sind ein Versuch, die besten Elemente aus vergangenen und aktuellen Reformen aus unserer Gesellschaft und anderswo mit den Sozialleistungen zusammenzubringen, die es in den USA bereits gibt. Ich möchte erleben, wie erste HOMES Projekte entstehen, entweder als Neubau auf Grundlage meiner Überlegungen oder durch die Umwandlungen bestehender Strukturen in den Vorstädten. Wenn diese Pilotprojekte erfolgreich sind, werden Hausfrauen überall in den USA ebenso Zugang zu bezahlbaren Kinderbetreuungen, Nahrungsmitteln und Wäschereien fordern wie bessere Löhne, flexiblere Arbeitsbedingungen und angemessenere Wohnungen. Wenn alle Hausfrauen erkennen, dass sie sowohl mit geschlechtsspezifischen Stereotypen als auch mit Lohndiskriminierung zu kämpfen haben und erkennen, welche sozialen, ökonomischen und städtebaulichen Veränderungen notwendig sind, um diese Zustände zu überwinden, werden sie die überkommenen Wohn- und Siedlungsformen nicht länger hinnehmen, die noch immer behaupten, dass die Frau ins Haus gehört.

* Der Text erschien erstmalig auf Deutsch in der Übersetzung von Sibylla Hege und in gekürzter Form in ARCH+ 60 (1981: 47-51). Diese Übersetzung wurde von Stefan Höhne für den Wiederabdruck umfassend überarbeitet und liegt nun erstmalig in ungekürzter Form vor. Wir danken ARCH+ für die freundliche Genehmigung des Wiederabdrucks.

Endnoten

- [1] Es liegt umfangreiche marxistische Literatur zur Bedeutung räumlicher Gestaltung für die Entwicklung der kapitalistischen Stadt vor, wie beispielsweise Lefebvre, Henri (1974): La Production de l‘espace. Paris: Editions Anthropos; Castells, Manuel (1974): The urban question. Cambridge, Mass.: MIT Press; Harvey, David (1973): Social justice and the city. London: Edward Arnold Ltd; Gordon, David (1978): Capitalist development and the history of American cities. In: William K. Tabb / Larry Sawyers (Hg.), Marxism and the metropolis. New York: Oxford University Press.

- Allerdings beschäftigen sich diese Arbeiten weder genauer mit der Situation von Frauen als Arbeiterinnen oder Hausfrauen noch nehmen sie deren spezifische Erfahrungen von räumlicher Ungleichheit in den Blick. Allerdings ist es wichtig, diese ökonomischen und historischen Analysen mit den empirischen Forschungen nicht-marxistischer feministischer Stadtforscher_innen zusammenzubringen, die die Erfahrungen von Frauen im Kontext bestehender Wohnformen untersucht haben. Dies sind beispielsweise: Wekerle, Gerda (1978): A woman‘s place is in the city. Paper für das Lincoln Institute of Land Policy. Cambridge, Mass. und Keller, Suzanne (1978): Women in a planned Community. Paper für das Lincoln Institute of Land Policy. Cambridge, Mass. Eine feministisch-sozialistische Kritik der Raumordnung in der amerikanischen Stadt muss ebenso auf diesen Studien aufbauen wie sich an den wegweisenden Forschungen von Sheila B. Kamerman orientieren, in denen sie die Strukturen von weiblicher Erwerbsarbeit sowie Mutterschutzbestimmungen und Regelungen zur Kinderbetreuung in Ungarn, Ost- und Westdeutschland, Frankreich, Schweden und den USA vergleicht: Kamerman, Sheila B. (1979): Work and family in industrialized societies. In: Signs: Journal of Women in Culture and Society 4/4, 632-50. Eine vergleichende Untersuchung von Wohnformen und sozialen Dienstleistungen für erwerbstätige Frauen könnte eine wichtige Grundlage für Änderungsvorschläge darstellen. Die zahlreichen Bestrebungen, sozialistische und feministische Wirtschaftstheorien durch eine Perspektive auf Heimarbeit zu bearbeiten, werden in dem exzellenten Aufsatz von Ellen Malos diskutiert: Malos, Ellen (1978): Housework and the politics of women‘s liberation. In: Socialist Review 37, Januar/Februar, 41-47. Einen wegweisenden theoretischen Beitrag dazu bietet: Movimento di Lotta Femminile (1972): Programmatic manifesto for the struggle of housewives in the neighborhood. In: Socialist Revolution 9, Mai/Juni, 85-90.

- [2] Dies betrifft auch über 77 Prozent aller Mitglieder der „American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization“, einem bedeutenden Dachverband amerikanischer Gewerkschaften. Vgl. AFL-CIO (1975): Survey of AFL-CIO Members Housing. Washington, D. C.: AFL-CIO, 16. Ich danke Allan Heskin für diesen Hinweis.

- [3] American Public Transportation Association (1978): Transit Fact Book 1977-78. Washington, D. C.: American Public Transit Association, 29; Motor Vehicle Manufacturers Association (1977): Motor vehicle facts and figures. Detroit: Motor Vehicle Manufacturers Association, 29, 31 und 53.

- [4] Gordon diskutiert die Suburbanisierung von Fabriken und Wohnungen (vgl. 1978: 45-50).

- [5] Industrial Housing Associates (1919): Good homes make contented workers. Edith Elmer Wood Papers. New York: Avery Library, Columbia University. Siehe auch: Ehrenreich, Barbara / English, Deirdre (1975): The manufacture of housework. In: Socialist Revolution 5, 5-40. Hier zitieren sie einen anonymen Manager um 1920: „Sorg dafür, dass sie ihre Ersparnisse in ihre Häuser stecken und du hast sie in der Tasche. Sie werden nicht weggehen und sie werden nicht streiken. Es bindet sie an uns und sie sind auf den Erfolg des Unternehmens angewiesen.“ (1975: 16).

- [6] Ewen, Stuart (1976): Captains of consciousness: Advertising and the social roots of the consumer culture. New York: McGraw-Hill Book Co.

- [7] Walker, Richard (1977): Suburbanization in passage, Unveröffentlichtes Manuskript. Berkeley: University of California.

- [8] Frederick, Christine (1929): Selling Mrs. Consumer. New York: Business Bourse.

- [9] Einzelheiten zu diesem Wettbewerb finden sich bei Barkin, Carol (1979): Home, Mom, and Pie-in-the-Sky. Dissertation, University of California. Los Angeles, 120-124. Ruth Schwartz Cowan hat 1977 in einem Vortrag am MIT erläutert, dass sich General Electric deswegen für die Konstruktion eines Kühlschrankmodells mit besonders hohem Energieverbrauch entschied, da dies die Nachfrage nach ihren Generatoren erhöhen würde.

- [10] Filene, Peter (1974): Him/Her/Self: Sex Roles in Modem America. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 189.

- [11] Friedan bezeichnet die Häuser in den Vororten etwas hysterisch als „komfortable Konzentrationslager” (1974: 307). Filene betont, dass auch Männer unter diesen Wohnformen zu leiden hätten und präferiert deswegen den Ausdruck „häusliche Mystik” (1974: 194). Siehe Friedan, Betty (1974): The feminine mystique. New York: W. W. Norton & Co.

- [12] Eli Zaretsky hat Friedmans Thesen systematisch weiterentwickelt. Siehe Zaretsky, Eli (1976): Capitalism, the family, and personal life. New York: Harper & Row. Christopher Lasch hat sie jedoch offenbar missverstanden und scheint die Rückkehr zu patriarchalen Wohnformen zu befürworten. Siehe Lasch, Christopher (1977): Haven in a heartless world. New York: Alfred A. Knopf.

- [13] Baxandall, Rosalyn / Gordon, Linda / Reverby, Susan (Hg.) (1976): America’s working women: A documentary history, 1600 to the present. New York: Vintage Books. Für eine detaillierte Darstellung siehe: Kapp Howe, Louise (1977): Pink collar workers: Inside the world of women’s work. New York: Avon Books.

- [14] Zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Lokalisierung von öffentlichen Einrichtungen siehe: Schuman, Wendy (1977): The return of togetherness, In: New York Times, 20. 03.1977.

- [15] Die geht aus einer Untersuchung von Foley hervor, die Gerda Wekerle zitiert (siehe Endnote 1).

- [16] McGrath, Colleen (1979): The crisis of domestic order. In: Socialist Review 9, 11-30, hier 12 und 23.

- [17] So eine Studie von Malcolm MacEwen, zitiert in Newsletter der Associate Collegiate Schools of Architecture vom März 1973, 6.

- [18] Siehe dazu beispielsweise Brown, Carol A. (1978): Spatial inequalities and divorced mothers. Vortrag auf der Konferenz der American Sociological Association, San Francisco; Anderson-Khleif, Susan (1979): Housing for single parents. In: Research Report, MIT-Harvard Joint Center for Urban Studies April 1979, 3-4.

- [19] Mainardi, Patricia (1970): The politics of housework. In: Robin Morgan (Hg.), Sisterhood is powerful. New York: Vintage Books. Mein Wissen über das kubanische Familiengesetz stammt von einem Besuch auf Kuba im Jahre 1978. Einen guten Überblick zu dem Gesetz geben Bengelsdorf, Carollee / Hageman, Alice (1979): Emerging from underdevelopment: women and work in Cuba. In: Zillah Eisenstein (Hg.), Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism. New York: Monthly Review Press, 361-378. Siehe auch Fox, Geoffrey E. (1973): Honor, shame and women’s liberation in Cuba: views of working-class emigre men. In: Ann M. Pescatello (Hg.), Female and male in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 273-290.

- [20] Muhlestein, Erwin (1975): Kollektives Wohnen gestern und heute. In: Architese 14, 3-23.

- [21] Dieses Projekt verwendet die Studien zu tragenden Strukturen von John Habraken, die eine flexible Aufteilung der Innenräume ermöglichen.

- [22] O. A. (1972): Bridge over troubled water. In: The Architects’ Journal, 27. 09.1972, 680-684; Interview der Autorin mit Nina West (1978).

- [23] Hayden, Dolores (1980): A Grand Domestic Revolution: Feminism, Socialism and the American Home, 1870-1930, Cambridge, Mass.: MIT Press; dies. (1979): Two utopian feminists and their campaigns for kitchenless houses. In: Signs: Journal of Women in Culture and Society 4/2, 274-90; dies. (1978): Melusina Fay Peirce and cooperative housekeeping. In: International Journal of Urban and Regional Research 2/2, 404-420; dies. (1977): Challenging the American domestic ideal sowie Catharine Beecher and the Politics of Housework. In: Susana Torre (Hg.), Women in american architecture. New York: Whitney Library of Design, 22-39 und 40-49; dies. (1979): Charlotte Perkins Gilman: domestic evolution or domestic revolution. In: Radical History Review 21, 45-67.

- [24] Hayden, Dolores (1976): Seven American utopias: The architecture of communitarian socialism, 1790-1975, Cambridge, Mass.: MIT Press. Hier diskutiere ich verschiedene historische Beispiele, auch die Kommunen der 1960er und 1970er Jahre. Siehe das Kapitel; „Edge City, Heart City, Drop City: communal building today”, 320-347.

- [25] Ich danke Geraldine Kennedy und Sally Kratz für ihre Vorträge „Toward financing cooperative housing” und „Social assistance programs whose funds could be redirected to collective services” in meinem Graduiertenseminar an der UCLA im Frühjahr 1979.

- [26] Auch in Zürich gab es ein ähnlich erfolgreiches Projekt. Siehe dazu: Wirz, Hans (1979): Back yard rehab: urban microcosm rediscovered. In: Urban Innovation Abroad 3/Juli 1979, 2-3.

Autor_innen

Dolores Hayden ist Stadthistorikerin und forscht zur Geschichte und Theorie von Architektur und Stadtplanung mit besonderem Fokus auf feministische Ansätze und Initiativen.

Literatur

AFL-CIO (1975): Survey of AFL-CIO Members Housing. Washington, D.C.: AFL-CIO.

American Public Transportation Association (1978): Transit Fact Book 1977-78. Washington, D.C.: American Public Transit Association.

Anderson-Khleif, Susan (1979): Housing for single parents. In: Research Report, MIT-Harvard Joint Center for Urban Studies April 1979, 3-4.

Barkin, Carol (1979): Home, Mom, and Pie-in-the-Sky. Dissertation, University of California. Los Angeles, 120-124.

Baxandall, Rosalyn / Gordon, Linda / Reverby, Susan (Hg.) (1976): America’s working women: A documentary history, 1600 to the present. New York: Vintage Books.

Bengelsdorf Carollee / Hageman, Alice (1979): Emerging from underdevelopment: women and work in Cuba. In: Zillah Eisenstein (Hg.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism. New York: Monthly Review Press, 361-378.

Brown, Carol A. (1978): Spatial inequalities and divorced mothers. Vortrag auf der Konferenz der American Sociological Association, San Francisco.

Castells, Manuel (1974): The Urban Question. Cambridge: MIT Press.

Ehrenreich, Barbara / English, Deirdre (1975): The manufacture of housework. In: Socialist Revolution 5, 5-40.

Ewen, Stuart (1976): Captains of consciousness: Advertising and the social roots of the consumer culture. New York: McGraw-Hill Book Co.

Filene, Peter (1974): Him/Her/Self: Sex roles in modern America. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Fox, Geoffrey E. (1973): Honor, shame and women’s liberation in Cuba: Views of working-class emigre men. In: Ann M. Pescatello (Hg.), Female and male in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 273-290.

Frederick, Christine (1929): Selling Mrs. Consumer. New York: Business Bourse.

Friedan, Betty (1974): The feminine mystique. New York: W. W. Norton & Co.

Gordon, David (1978): Capitalist development and the history of American cities. In: William K. Tabb / Larry Sawyers (Hg.), Marxism and the metropolis. New York: Oxford University Press.

Harvey, David (1973): Social justice and the city. London: Edward Arnold Ltd.

Hayden, Dolores (1976): Seven American utopias: The architecture of communitarian socialism, 1790-1975. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Hayden, Dolores (1977): Catharine Beecher and the politics of housework. In: Susana Torre (Hg.), Women in American architecture. New York: Whitney Library of Design, 40-49.

Hayden, Dolores (1977): Challenging the American domestic ideal. In: Susana Torre (Hg.): Women in American architecture. New York: Whitney Library of Design, 22-39.

Hayden, Dolores (1978): Melusina Fay Peirce and cooperative housekeeping. In: International Journal of Urban and Regional Research 2/2, 404-420.

Hayden, Dolores (1979): Charlotte Perkins Gilman: domestic evolution or domestic revolution. In: Radical History Review 21, 45-67.

Hayden, Dolores (1979): Two utopian feminists and their campaigns for kitchenless houses. In: Signs: Journal of Women in Culture and Society 4/2, 274-90.

Hayden, Dolores (1980): A grand domestic revolution: Feminism, socialism and the American Home, 1870-1930. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Industrial Housing Associates (1919): Good homes make contented workers. Edith Elmer Wood Papers. New York: Avery Library, Columbia University.

Kamerman, Sheila B. (1979): Work and family in industrialized societies. In: Signs: Journal of Women in Culture and Society 4/4, 632-50.

Kapp Howe, Louise (1977): Pink collar workers: Inside the world of woman’s work. New York: Avon Books.

Keller, Suzanne (1978): Women in a planned community. Paper für das Lincoln Institute of Land Policy. Cambridge, Mass.

Lasch, Christopher (1977): Haven in a heartless world. New York: Alfred A. Knopf.

Lefebvre, Henri (1974): La Production de l’espace. Paris: Editions Anthropos.

Mainardi, Patricia (1970): The politics of housework. In: Robin Morgan (Hg.), Sisterhood is powerful. New York: Vintage Books.

Malos, Ellen (1978): Housework and the politics of women’s liberation. In: Socialist Review 37 Januar/Februar, 41-47.

McGrath, Colleen (1979): The crisis of domestic order. In: Socialist Review 9, 11-30.

Motor Vehicle Manufacturers Association (1977): Motor Vehicle Facts and Figures. Detroit: Motor Vehicle Manufacturers Association.

Movimento di Lotta Femminile (1972): Programmatic manifesto for the struggle of housewives in the neighborhood. In: Socialist Revolution 9/Mai/Juni, 85-90.

Muhlestein, Erwin (1975): Kollektives Wohnen gestern und heute. In: Architese 14, 3-23.

O. A. (1972): Bridge over Troubled Water. In: The Architects’ Journal, 27.09.1972, 680-684.

Schuman, Wendy (1977): The return of togetherness. In: New York Times, 20.03.1977.

Walker, Richard (1977): Suburbanization in Passage. Unveröffentlichtes Manuskript. Berkeley: University of California.

Wekerle, Gerda (1978): A Woman’s place is in the city. Paper für das Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Mass.

Wirz, Hans (1979): Back yard rehab: urban microcosm rediscovered. In: Urban Innovation Abroad 3/Juli 1979, 2-3.

Zaretsky, Eli (1976): Capitalism, the family, and personal life. New York: Harper & Row.