1. Einleitung

„Es zeigt sich in Glasgow und Athen genauso wie in Hamburg, dass Menschen, die in armen marginalisierten Stadtvierteln leben, eine bis zu 10 Jahre kürzere Lebenserwartung haben als ihre Nachbarn in den wohlhabenderen Vierteln. Mortalitätsrelevante Erkrankungen und v. a. auch chronische Krankheiten liegen in ärmeren Stadtvierteln weit über dem Durchschnitt.“ (Poliklinik Veddel 2017; vgl. auch Lampert/Kroll 2014)

„Kohleausstieg ist die beste Medizin.“ (Aktionsgruppe Gesundes Klima 2021)

„Achtung! Wohnungsmarkt mit Nebenwirkungen! [...] Sowohl körperliche als auch psychische Krankheiten werden durch den Druck des Kapitals auf den Wohnungsmarkt vermehrt ausgelöst.“ (Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen 2021)

Die Problematisierung städtischer Gesundheitsungleichheiten gewinnt in aktivistischen Recht-auf-Stadt-Bündnissen zunehmend an Aufmerksamkeit. Diese fordern eine Neuverhandlung urbaner Ressourcen und Räume, solidarische Teilhaberechte und politische Selbstbestimmung über die Prozesse der Urbanisierung (Harvey 2013: 28). Aktivist*innen der „Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ wollen durch eine demokratische Gemeinwohlorientierung des Wohnungswesens ein gesundes Wohnumfeld für alle ermöglichen (vdää 2021). Krankenpfleger*innen und Ärzt*innen organisieren sich in Bündnissen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Patient*innenwohl durch eine bedarfsgerechte Finanzierung, Dekommodifizierung und Demokratisierung der Gesundheitsversorgung (Bündnis Krankenhaus statt Fabrik 2020). Aktivist*innen vom Bündnis „Health for Future“ begegnen drohenden Gesundheitsrisiken aufgrund von Umweltveränderungen mit Kämpfen für mehr Klimaschutz (Health for Future Münster 2021).

Doch wie genau werden gesellschaftliche Machtverhältnisse (Diskriminierung, Ungleichheit, Exklusion) in Form von Gesundheit und Krankheit konkret und ortsspezifisch ungleich verkörpert und welche Rolle spielt Raum dabei? In der Praxis wird diese Frage tagtäglich auf vielfältige Weise beantwortet, etwa in der Arbeit von Gesundheitsinitiativen in verschiedenen Städten. Darunter verstehen wir Zusammenschlüsse in Städten, die sich jenseits des privatwirtschaftlichen und öffentlich-institutionalisierten Gesundheitswesens partizipativ und selbstorganisiert sowie strukturell oder patient*innenbezogen für bessere Gesundheit einsetzen. All diese Initiativen arbeiten upstream. Dieser Begriff bezeichnet in der Sozialmedizin Strategien, die an der Quelle eines Problems ansetzen und dann gewissermaßen stromaufwärts vorgehen. In diesem Falle sind soziale Ungleichheiten der Ausgangspunkt für die Lösung gesundheitlicher Probleme (Gehlert et al. 2008). Bislang liegen in Deutschland im Bereich der Kritischen Stadtgeographie noch keine Erkenntnisse über den Beitrag von Upstream-Strategien vor, etwa zur Frage, wie bioökosoziale Verhältnisse im Stadtteil Menschen krank machen. Im Rahmen unserer empirischen Arbeit haben wir uns das Ziel gesetzt, das disparat vorhandene Wissen hierzu zusammenzutragen, es sichtbar zu machen und miteinander zu verknüpfen. In diesem Artikel gehen wir von der These aus, dass Gesundheit und Krankheit – ebenso wie Stadt – in konkret gelebten bioökosozialen Verhältnissen jeweils kontextspezifisch hervorgebracht werden.

Mit dieser These einer orts- und kontextspezifischen, bioökosozialen Hervorbringung von Gesundheit und Krankheit wollen wir einen Beitrag zu einer Kritischen Stadtgeographie verkörperter Ungleichheiten leisten. Soziale Verhältnisse und Stadt sind zwei zentrale Einflussgrößen auf menschliche Gesundheit. Als solche werden sie auch von städtischen sozialen Bewegungen adressiert. Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass die Kritische Stadtforschung dem Thema Gesundheit bislang kaum Aufmerksamkeit geschenkt hat (Dzudzek/Strüver 2020). Arbeiten, die sich im Kontext des Rechts auf Stadt dem Thema Gesundheit widmen, beleuchten Kämpfe um Gesundheit vor allem vor dem Hintergrund urbaner Austerität (Vaiou/Kalandides 2015; Bernat 2019), Illegalisierung (Huschke 2013) oder queerer Räume in der Stadt (Doderer 2011; Davies/Lewis/Moon 2018). Unserer Ansicht nach sollten Gesundheit und Krankheit als verkörperte Dimensionen gesellschaftlicher Machtverhältnisse jedoch ein zentraler Gegenstand Kritischer Stadtforschung sein. Schließlich ist es deren Anliegen, „alternative Perspektiven auf Stadt und Urbanisierung [zu eröffnen], an die eine sozial gerechtere und emanzipatorische politische Praxis ansetzen kann“ (Brenner 2012: 16; Übers. d. A.).

Im Gegensatz zur Kritischen Stadtgeographie befassen sich die Public-Health-Forschung, die Sozialepidemiologie, die Gesundheitsgeographie sowie die Kritische Medizinanthropologie seit Jahrzehnten sehr eingehend mit der gesellschaftlichen Produktion von Gesundheit und Krankheit auch in Städten. Denn während die Medizin Krankheit überwiegend als individuelles Leiden fasst, dem durch individuelle Verhaltensprävention vorgebeugt werden kann, erklären die Public-Health-Forschung und die Sozialepidemiologie Ungleichheit entlang „sozialer Determinanten von Gesundheit“ (Dahlgren und Whitehead 2007 [1991]) und thematisieren Wohnverhältnisse (Kearns 2020), Obdachlosigkeit (Fazel/Geddes/Kushel 2014) oder Vulnerabilität (Wolking et al. 2020) als zentrale Einflüsse auf den Gesundheitszustand städtischer Bewohner*innen. Arbeiten zu Gesundheitsungleichheiten zeigen deutliche Disparitäten in der Lebenserwartung (Lampert/Kroll 2014; Razum/Spallek 2015) zwischen unterschiedlichen räumlichen und sozialen Lagen. Stadt fungiert in diesen Debatten nicht nur als Container für urban advantages (z. B. in Form eines guten Zugangs zu Gesundheitsversorgung) und urban penalties (z. B. in Form einer höheren Exposition gegenüber Umweltstressoren wie Lärm oder Toxinen, vgl. Rydin et al. 2012). Die zentrale Auswirkung von Urbanisierung auf Gesundheit (Alirol et al. 2011) betonen diese Disziplinen ebenso wie die Notwendigkeit einer gesundheitsorientierten Stadtpolitik und -planung (Capolongo et al. 2018; Lowe/Whitzman/Giles-Corti 2018). Letztere findet auch Eingang in zahlreiche Policy-Programme wie das „Gesunde Städte-Netzwerk“ (Tsouros 2015).

Gesundheitsgeographische Arbeiten betonen daran anschließend die sozialräumlichen Konstitutionsbedingungen von Gesundheit, beispielsweise in Bezug auf Vulnerabilität (Sakdapolrak 2010), den Zugang zu Gesundheitsleistungen (Butsch et al. 2015; Anthonj/Rechenburg/Kistemann 2016), die Stigmatisierung von HIV/Aids-Erkrankten (Geiselhart 2010) oder die Relevanz von urbanem Grün und Blau (Claßen/Kistemann 2017).

Die Kritische Medizinanthropologie adressiert mit Konzepten wie der „Politischen Ökonomie von Gesundheit“ (Baer/Singer/Susser 2004), der „strukturellen Gewalt“ (Farmer/Connors/Simmons 1996) oder den „Pathologies of Power“ (Farmer 2003) vor allem ungleiche Machtverhältnisse auf globaler wie lokaler Ebene als zentrale Ursache von Gesundheitsungleichheiten. Ähnlich wie die Critical Global Health Studies (Biehl/Petryna 2013; Herrick/Reubi 2019) unterstreicht sie dabei die Interaktion und relationale Hervorbringung von Gesundheit zwischen polit-ökonomischen Strukturen auf der Makroebene, sozialer Organisation und Handeln auf der Mesoebene sowie individuellen Erfahrungen auf der Mikroebene. Untersuchungen etwa zu Migration und Flucht zeigen, dass nicht nur die Fluchterfahrung selbst, sondern auch rechtliche Regelungen und damit verbundene Ängste (etwa bei einem unsicheren Aufenthaltsstatus) psychische und andere Krankheiten verschlimmern können (Hanewald et al. 2016; Willen et al. 2017).

Um unserer These einer orts- und kontextspezifischen bioökosozialen Hervorbringungen von Gesundheit und Krankheit nachgehen zu können, mobilisieren wir in Abschnitt 2 verschiedene Ansätze aus den genannten Forschungsfeldern, die es erlauben, die Hervorbringung von Gesundheit und Raum relational zu verstehen (Prior/Manley/Sabel 2019). Abschnitt 3 stellt die Ergebnisse unserer empirischen Untersuchung vor. In dieser arbeiten wir die konkreten bioökosozialen Determinierungen heraus, die Menschen krank machen und zeigen die besonderen Implikationen, die Städte und Stadtquartiere bei der Herstellung von Gesundheit für alle haben können. Abschließend diskutieren wir in Abschnitt 4 die Rolle von Raum für die Hervorbringung von Krankheit und Gesundheit. Aus einer kritisch-geographischen Sicht betonen wir damit insgesamt die Relevanz eines relationalen Verständnisses von Gesundheit/Krankheit und Raum. Damit tragen wir zu einer Kritischen Stadtgeographie verkörperter Ungleichheiten (Dzudzek/Strüver 2020) bei, die die Ursachen der ungleichen Einschreibung von Machtverhältnissen in Körper in Form von Krankheit und Gesundheit analysiert und erklärt.

2. Zur relationalen Hervorbringung von Gesundheit (in der Stadt)

Das relationale Gesundheitsverständnis, das wir in diesem Beitrag mobilisieren, um die ungleichen Verkörperungen von Gesundheit und Krankheit in der Stadt zu verstehen, schließt an Arbeiten aus dem Feld der neuen Gesundheitsgeographie (Kearns 2020; Brown et al. 2017) an. Diese Arbeiten kritisieren bisherige Analysen zu städtischer Gesundheit wegen ihres dualistischen Verständnisses von Sozialem gegenüber Räumlichem (Bambra/Smith/Pearce 2019; Dzudzek/Füller 2021; Fox/Powell 2021), ebenso wie wegen ihrer fehlenden Aufmerksamkeit für die ungleiche Verkörperung von Gesundheit und Krankheit (Dzudzek/Strüver 2020; Prior/Manley/Sabel 2019; Strüver 2019). Darauf aufbauend skizzieren wir ein relationales Verständnis von Stadt und Gesundheit, das die räumlichen Dimensionen von Stadt nicht als a priori und determinierend, sondern in ihrer Soziomaterialität als ko-konstitutiv begreift (Senanayake/King 2019; vgl. auch Massey 2005; Cummins et al. 2007). Hierzu stellen wir in diesem Abschnitt zwei wesentliche Forschungsrichtungen dar: gesellschaftliche und mehr-als-menschliche Relationen. Ansätze aus der Sozialmedizin, der Public-Health-Forschung und der Kritischen Sozialepidemiologie können erklären, wie gesellschaftliche Verhältnisse verkörpert werden (2.1). Mehr-als-menschliche Ansätze sind geeignet zu erklären, wie sich Mensch-Umwelt-Verhältnisse in Form vom Gesundheit und Krankheit materialisieren (2.2). Die Verbindung dieser beiden Ansätze erlaubt es uns, die unterschiedlichen machtgeladenen Verschränkungen und ihre Verkörperungen in Form von Krankheit und Gesundheit relational zu analysieren, also entlang der sie hervorbringenden Verhältnisse und Raumrelationen.

2.1. Gesellschaftliche Relationen und Gesundheit: Sozialmedizin, Public-Health-Forschung und Kritische Sozialepidemiologie

Mit der Sozialmedizin, der Public-Health-Forschung und ihren gesundheitspolitischen Interventionen sowie der Kritischen Sozialepidemiologie stellen wir nachfolgend drei Denktraditionen vor, die gesellschaftliche Verhältnisse als Ursache von Krankheit in den Vordergrund stellen. Als Ursprung des Zusammendenkens von Gesellschaftlichem und Gesundheit gilt die Sozialmedizin, etwa mit Arbeiten von Johann Peter Frank (1960 [1790]), Rudolph Virchow (1848) oder Friedrich Engels (1972 [1848]). Diese stellten in ihren Analysen „Zusammenhänge zwischen den menschengemachten Lebensbedingungen und der Gesundheit her und entwickelte[n] weitgehende Vorstellungen und Forderungen zur Verbesserung der Gesundheit durch Verbesserung der Lebensbedingungen“ (Klemperer 2020: 39). Für die Sozialmedizin ist die soziale (Klassen-)Lage – determiniert durch kapitalistische Produktionsverhältnisse – zentral für das Verständnis von Gesundheit und Krankheit.

Während die Tradition der Sozialmedizin in Deutschland mit der Machtübernahme des Nationalsozialismus abrupt endete, lebte die Sozialmedizin in anderen Ländern – ohne entsprechenden gesellschaftstheoretischen Überbau – als Public Health fort. Public Health ist „die Wissenschaft und die Praxis der Verhinderung von Krankheiten, Verlängerung des Lebens und Förderung der Gesundheit durch organisierte Anstrengungen der Gesellschaft“ (Acheson 1988). Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rückt in ihrer Gründungserklärung mit ihrer Definition von Gesundheit als „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens“ (WHO 1946: 1, Herv. d. A.) die Bedeutung gesellschaftlicher Relationen in den Vordergrund. Seitdem sind zahlreiche politische Programme zur Gesundheitsförderung verabschiedet worden, die auf diesem Paradigma der Public-Health-Forschung basieren und zu einer Durchsetzung von Gesundheit als Menschenrecht (ebd.) beitragen sollen. Dem Public-Health-Paradigma zufolge können Gesundheitsungleichheiten innerhalb der bestehenden gesellschaftspolitischen Ordnung durch Reformanstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft verringert werden.

Zugleich stellten sozialepidemiologische Untersuchungen wie der britische Black Report (Department of Health and Social Security 1980) heraus, dass ein umfassender Zugang zu gesundheitlicher Primärversorgung allein Gesundheitsungleichheiten nicht überwindet. Die Sozialepidemiologie als wichtiger Strang der Public-Health-Forschung befasst sich mit den Effekten sozial-struktureller Faktoren für die ungleiche Verteilung von Gesundheit in der Bevölkerung. Wegweisend in diesem Feld waren die britischen Whitehall-Studien (Marmot et al. 1978, 1991), die den sozialen Gradienten als entscheidende Relation für die Gesundheitsungleichheit herausstellen. Demnach lassen sich Unterschiede in der Lebenserwartung nicht nur als eine Lücke zwischen arm und reich beschreiben. Sie verlaufen zudem entlang eines Kontinuums: Je höher der sozioökonomische Status eines Menschen, desto höher seine Lebenserwartung. Der Gesundheitszustand wird zudem von der subjektiven Wahrnehmung eigener Gestaltungsmöglichkeiten und den Chancen zur Selbstverwirklichung beeinflusst. Hier setzt Margaret Whiteheads Definition von „Health Inequities“ (1991: 220) an: Gesundheitsungleichheiten werden als ungerecht empfunden, wenn Menschen über unzureichende Möglichkeiten verfügen, ihre persönlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu wählen.

Die Ottawa-Charta der WHO (1986) verankert das Ziel „Gesundheit für alle“ durch Gesundheitsförderung, auch jenseits medizinischer Versorgung, beispielsweise durch Community-basierte Präventionsansätze zur Bekämpfung gesundheitlicher Ungleichheit. Mit den darauf basierenden Healthy-City-Programmen (Tsouros 2015), der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung (UN 2015) oder der Neuen Urbanen Agenda (UN Habitat 2016) rücken auch Städte als Orte der aktiven Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit ins Zentrum und werden zu einem inhärenten Bestandteil von Kommunalpolitik und Stadtentwicklung.

Darüber hinaus ist das Modell der „sozialen Determinanten von Gesundheit“ (SDOH) nach Dahlgren und Whitehead (2007 [1991]) die Grundlage vieler Public-Health-Programme. Damit wurde die Bedeutung gesellschaftlicher Relationen für die Gesundheitsförderung als integraler Bestandteil von Gesundheitspolitik auf allen politischen Ebenen etabliert. Die SDOH bezeichnen die „societal conditions in which people are born, grow, live, work and age” (WHO 2011: 2), ergänzt um „inequities in power, money, and resources“ (Marmot et al. 2020: 5). Allerdings reduziert das derzeit in der Sozialepidemiologie vorherrschende Paradigma die SDOH auf einzelne Risikofaktoren, die den Einfluss auf den Gesundheitsstatus als statistische Größe angeben (Klemperer 2020: 62; Berkman/Kawachi/Glymour 2014). Die SDOH dienen somit auch der evidenzbasierten Evaluierung der Wirksamkeit von Public-Health-Programmen zur Bekämpfung von Gesundheitsungleichheit, auch im globalen Maßstab (Commission on Social Determinants of Health 2008). Komplexe gesellschaftliche, kontextbezogene und ortsspezifische Wirkungszusammenhänge auf Gesundheit werden dabei ausgeblendet.

Vertreter*innen der Kritischen Sozialepidemiologie gehen diese Ansätze der Public-Health-Forschung und die daraus abgeleiteten Programme jedoch nicht weit genug. Sie kritisieren, die hinter der sozialen Ungleichheit und den Risikofaktoren liegenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse würden durch das Risikofaktorenmodell verschleiert. Fragen nach Krankheit und Gesundheit blieben somit entpolitisiert (Navarro 2009: 440). Stattdessen verhandeln die Kritische Medizinanthropologie und – seit den 1970er Jahren mit eigener Theoriebildung auch die Kritische Sozialepidemiologie aus Lateinamerika – Gesundheit vornehmlich als soziale und politische Frage, die tief in Machtverhältnissen wie Kolonialismus oder Neoliberalismus verwoben ist (Breilh 2021; Eibenschutz/Tamez González/González Guzmán 2011). Diese im anglophonen Sprachraum bislang wenig rezipierte Forschung schlägt vor, die positivistischen sozialepidemiologischen Risikofaktorenmodelle um sozialwissenschaftlich gestützte Erklärungen zu erweitern (Breilh 2021: 110). Hierzu stellt Jaime Breilh (2021: 138-139) der Risikofaktorenlogik eine Analyse krank machender Verhältnisse zur Seite. In Anlehnung an David Harvey und Henri Lefebvre beschreibt er diese als eine in gesellschaftlichen „Widersprüchen operierende Bewegung sozialer Determinierung” (Breilh 2021: 139 f.). Im Unterschied zum Begriff Determinanten (SDOH) verwendet die Kritische Sozialepidemiologie den Begriff Determinierung (determinación), um deren Verständnis als gesellschaftlich umkämpften Prozess zu betonen. Dahinter steht der Gedanke, dass die Verteilung bestimmter Risikofaktoren, wie etwa schlechter Wohn- oder Arbeitsverhältnisse, weder gleich noch „zufällig“ ist. Auch seien diese Faktoren kein Ausdruck freier individueller Entscheidungen, sondern materieller Ausdruck von Macht- und Herrschaftsverhältnissen im Kapitalismus. Die Betroffenheit von spezifischen Risikofaktoren beziehungsweise Determinanten (SDOH) sei wiederum determiniert von Ungleichheiten und Machtverhältnissen entlang der Differenzkategorien Klasse, Gender oder race. Diese seien die bestimmende Ursache gesundheitlicher Ungleichheit. Damit verfolgt die Kritische Sozialepidemiologie einen dezidiert intersektionalen Ansatz (Breilh 2008: 748). Mit diesem versteht sie sich als Teil der sozialmedizinischen Bewegung Lateinamerikas, die Strategien für stadtteilbezogene Gesundheitsarbeit, Empowerment und sozialen Wandel vorantreibt (Krieger 2001: 670). Da die Kritische Sozialepidemiologie Gesundheitsungleichheiten als Resultat sozialer Determinierung versteht, sieht sie deren Bearbeitung allein durch staatliche Gesundheitspolitik als unzureichend an. Eine Überwindung dieser strukturellen Ungleichheiten innerhalb der staatlichen Logik ist aus ihrer Sicht unmöglich, weshalb diese durch kollektive Bewegungen upstream politisch verändert werden müssen (Breilh 2021: 114).

2.2. Mehr-als-menschliche Relationen von Gesundheit und Krankheit

Neben dem Sozialen spielt auch der ökologische Kontext eine zentrale Rolle bei der ungleichen Verkörperung von Gesundheit und Krankheit in der Stadt. Mehr-als-menschliche Geographien, die den Menschen als eingebettet in sozio-technische und sozio-ökologische agencements begreifen und somit radikal dezentrieren, betonen die aktive Rolle von Umwelt für die Verkörperung von Gesundheit und Krankheit. Arbeiten an der Schnittstelle von Natur- und Sozialwissenschaften, etwa aus den Feldern der Politischen Ökologie, der Wissenschafts- und Technikforschung sowie der Epigenetik, untersuchen das komplexe Zusammenspiel zwischen Biologischem, Ökologischem und Sozialem. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den Interaktionen oder vielmehr „Intra-aktionen“ (Barad 2007) zwischen unterschiedlichen Spezies wie Menschen, Tieren und Pathogenen sowie deren komplexen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit (Andrews 2019; Senananayake/King 2019). Elton (2021) beispielsweise theoretisiert die Handlungsmacht von Pflanzen in sozialen Wohnungsbausiedlungen in Form von förderlichen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit. Lorimer (2017) zeigt, dass das Mikrobiom im menschlichen Darm ein eigenes Ökosystem aus Mikroben darstellt, das nicht nur zentral für die menschliche Gesundheit ist und dessen ökologische Vielfalt regional und sozial sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Damit unterstreicht er die konstitutive Verschränkung zwischen Mensch und Ökologie. Darüber hinaus wendet sich die Umweltepigenetik seit einigen Jahren der Frage zu, inwiefern sich gesellschaftliche Umweltverhältnisse in menschliche Genexpressionen einschreiben (Mansfield 2017; Prior/Manley/Sabel 2019; Shantz/Elliott 2021). Mit dem Konzept des neurourbanism (Pykett/Osborne/Resch 2020) werden neurologische Effekte städtischer Strukturen wie Angst, Stress oder mentale Dysfunktionen erforscht. Mit dem Begriff „ökologischer Nischen“ adressieren Rose/Birk/Manning (2021) die Verschränkungen zwischen Psyche und Umwelt jenseits individualistischer und verhaltenstheoretischer Erklärungsmuster. Arbeiten aus der Perspektive der environmental justice stellen den ungleichen Zugang zu gesundheitsfördernden Räumen, wie Nahversorgung, Naherholungsflächen oder sauberer Luft heraus. So zeigen beispielsweise Geiselhart et al. (2020), wie innerstädtische Nachverdichtungsmaßnahmen und soziale Wohnungsbaumaßnahmen zu umweltbezogenen Mikrosegregationen beitragen, die unter dem Radar des statistisch Erfassbaren bleiben.

Gemeinsam ist den genannten Ansätzen, dass sie sich gegen eine klare Abgrenzbarkeit einzelner gesundheitsrelevanter Faktoren (wie Pathogene, Parasiten oder Toxine) wenden und stattdessen den komplexen bioökosozialen Wechselwirkungen zwischen Körpern, verschiedenen Krankheiten und Umwelt nachspüren. Mehr-als-menschliche Forschungsperspektiven auf Gesundheit legen damit den Fokus auf die Frage, wie Umweltverhältnisse in Gesundheit und Krankheit verkörpert werden und wie sie sich als biophysikalische Ungleichheiten in einzelnen Lungen, Fettzellen oder genetischen Veränderungen (Mansfield 2017; Strüver/Marquardt 2021) materialisieren. Menschliche Gesundheit wird damit verstanden als eingebettet in ein dynamisches und mehr-als-menschliches Netz.

2.3. …wie die Verhältnisse unter die Haut gehen

Mit den beschriebenen Ansätzen lässt sich erklären, wie Machtverhältnisse, vermittelt über gesellschaftliche Strukturen und (politisch konstruierte) Umwelten, gewissermaßen unter die Haut gehen. Damit haben wir ein Instrumentarium erarbeitet, um die bioökosoziale Hervorbringung von Gesundheit und Raum relational verstehen zu können. Erstens geraten mit dem Konzept der Determinierung die gesellschaftlichen Prozesse in den Fokus, die für Gesundheit und Krankheit ursächlich sind. Zweitens wird die mehr-als-menschliche Produktion sowohl krank machender als auch gesundheitsfördernder Verhältnisse betont. Mit ihnen gerät stärker in den Blick, wie urbane Umweltverhältnisse, die ihrerseits ebenso sozial hervorgebracht werden, Gesundheit und Krankheit beeinflussen. Drittens richtet die Kritische Sozialepidemiologie als aktivistischer Ansatz ihre Aufmerksamkeit auf die Potenziale kollektiver Neuaushandlungen von Gesundheit durch lokale Bewegungen upstream. Gesundheit ist eine genuin politische Frage: Die Gesundheit determinierenden Verhältnisse sind stets Ausdruck und Ausgangspunkt gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Dies unterstreicht die Handlungsfähigkeit gesellschaftlicher Bewegungen und betroffener Communities, strukturelle Gesundheitsungleichheiten durch kollektive, transformative und damit auch räumliche Praktiken zu bearbeiten (Breilh 2021: 114; zu Grenzen partizipativer Ansätze in der unternehmerischen Stadt siehe z. B. Dzudzek 2013, 2016).

2.4. Forschungsdesign

Im Folgenden nutzen wir die vorgestellten Ansätze, um herauszuarbeiten wie Machtverhältnisse, vermittelt über gesellschaftliche Strukturen und (politisch konstruierte) Umwelten, unter die Haut gehen. Dazu haben wir Interviews und kollektives Kartieren mit Aktivist*innen von Gesundheitsinitiativen in sieben deutschen Städten durchgeführt.

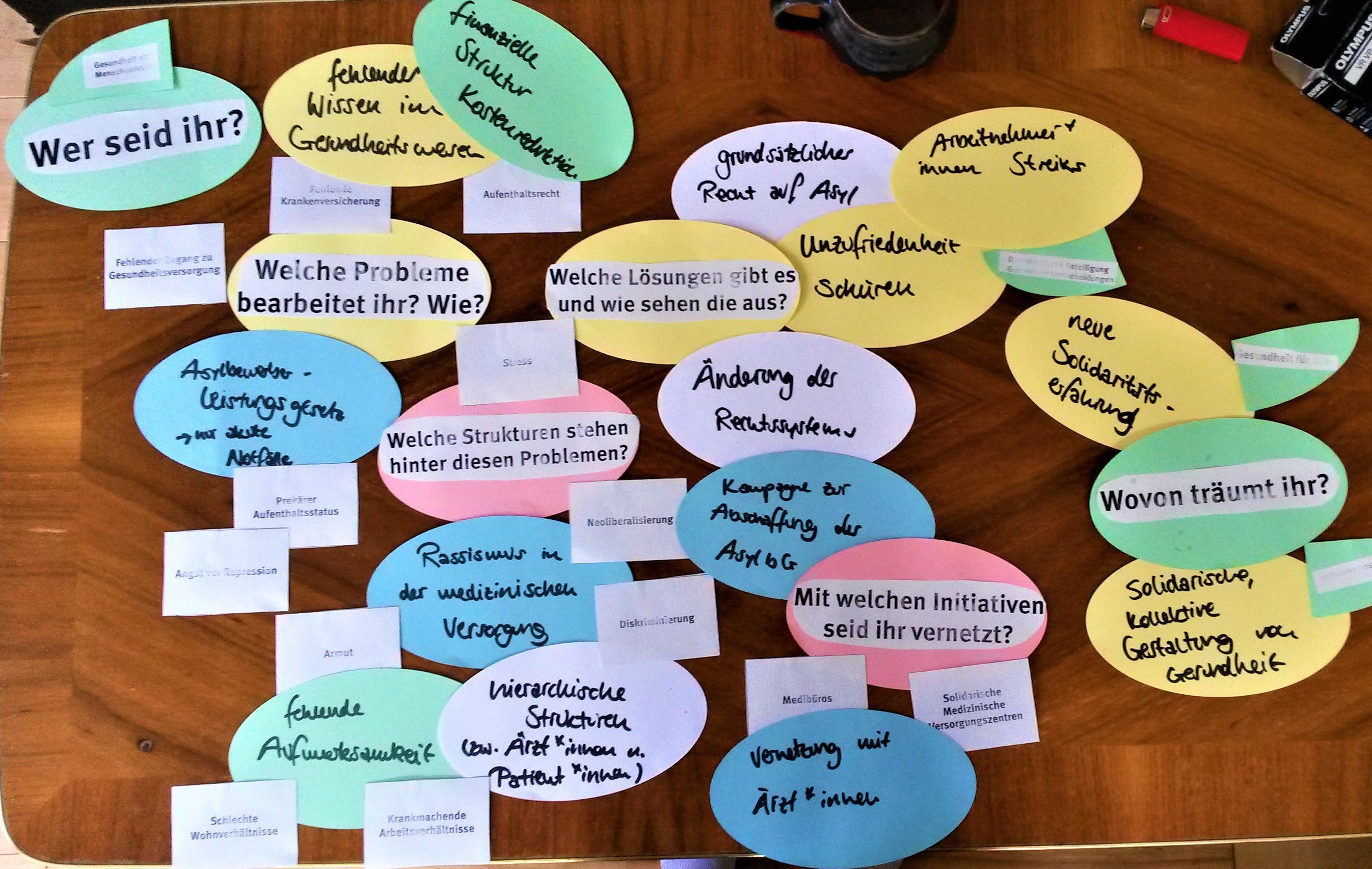

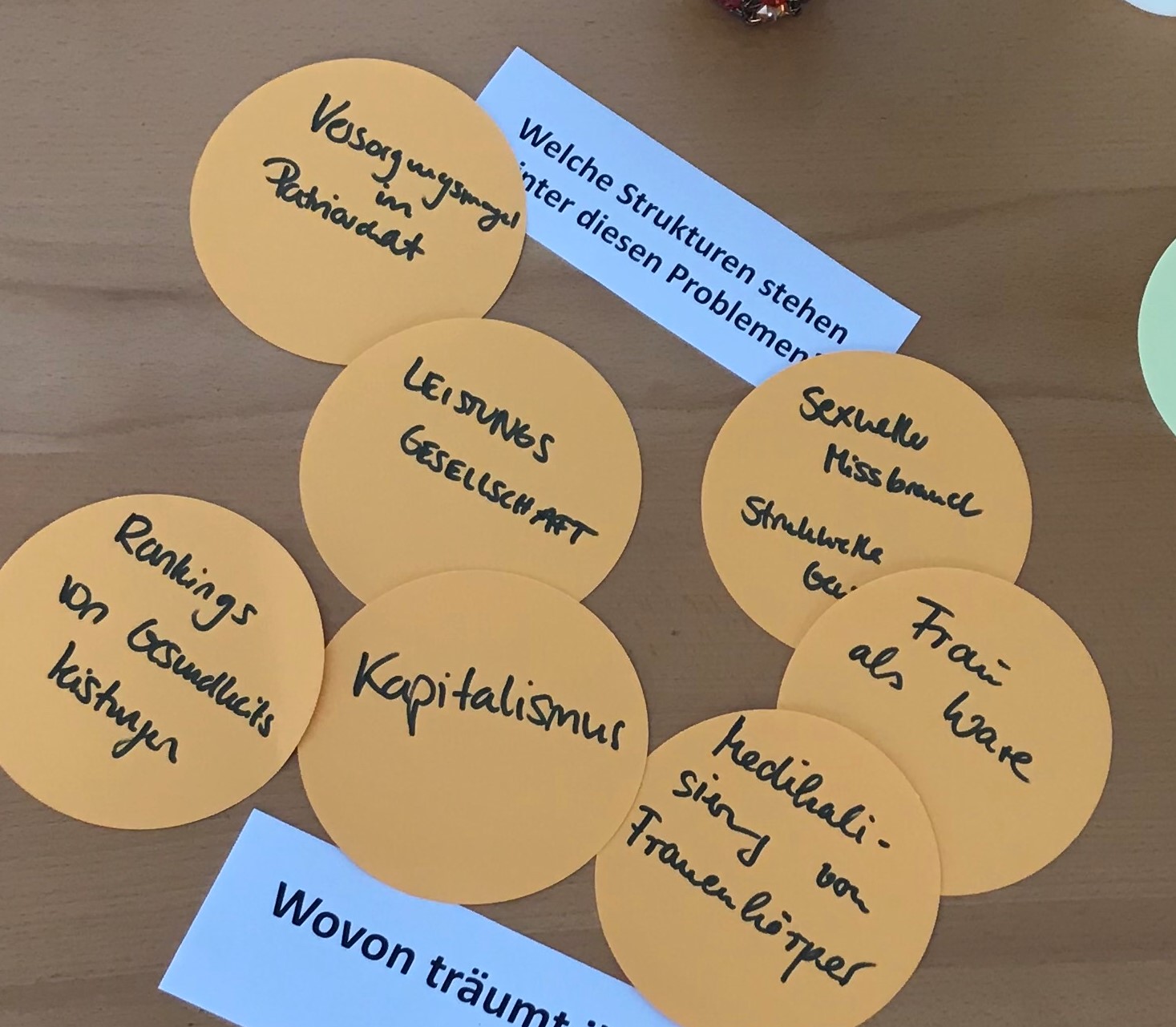

Unsere Auswahl an Interviewpartner*innen deckt die Breite an Gesundheitsinitiativen ab, die in ihrer täglichen Arbeit an ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen und gesundheitlichen Problemen ansetzen. Im Anschluss an die Interviews haben wir die Gesprächsverläufe kartiert (vgl. Abb. 1). Der Prozess des visuellen und haptischen Anordnens des Gesprächs eröffnet uns ein pointiertes Verständnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge, in die sich die Initiativen mit ihrer alltäglichen Arbeit selbst eingebettet sehen. Methodisch orientieren wir uns hierfür einerseits am Ansatz des concept mappings, das Windsor (2013) als mehrstufiges Verfahren der visuellen Repräsentation und Strukturierung von Gedanken beschreibt. Der emanzipatorische und machtkritische Anspruch des kollektiven Kartierens (Risler/Ares 2018: 190) bietet uns die Möglichkeit, auf das alltägliche Wissen der Initiativen als eine Form des subversiven Artikulierens zu rekurrieren. Dabei geht es weniger um das Kartieren territorialer Bezüge, als vielmehr um das partizipative Kartieren der Initiativen, ihrer Tätigkeiten sowie der komplexen gesellschaftspolitischen Probleme, die sie bearbeiten.

Diese Form des Zusammentragens und Relevant-Machens von Wissen und Praktiken bezeichnen wir in Anlehnung an den Kritischen Medizinanthropologen João Biehl als Worlding (2016). Dieser Ansatz beschreibt, wie Menschen an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Kontexten ihre Welten auf jeweils spezifische Weise „ins Werk setzen“ (Heidegger 1975). Als Methode erlaubt uns Worlding, die unterschiedlichen Arten und Weisen, in denen Gesundheitsinitiativen Gesundheit upstream, also partizipativ, von unten gestalten, zusammenzutragen und nach ihren Beiträgen für Wissenschaft und Praxis zu befragen (vgl. auch Füller/Dzudzek 2020). Im folgenden Abschnitt verdichten wir die von unseren Interviewpartner*innen skizzierten Problemlagen im Sinne eines „ethnographischen Theoretisierens“ zu drei zentralen krank machenden Verhältnissen. Dabei begreifen wir das Wissen und die alltäglichen Arbeitsrealitäten Community-basierter, kollektiver und aktivistischer Gesundheitsinitiativen als Vorgriffe auf mögliche, transformative Zukünfte (Hübl 2022). Auf diese Weise machen wir die Verkörperung von Ungleichheit sowohl für akademische Debatten als auch für eine stadtpolitische Öffentlichkeit sichtbarer – ein Anliegen, das die Aktivist*innen in den Interviews teilten und für das ihnen häufig die finanziellen und zeitlichen Ressourcen fehlen (Interview (I): Bia, FF*GZ Köln 2020: 439 f.; I: Joalie, Medinetz 2020: 312 f.). Auf Wunsch unserer Interviewpartner*innen werden zum Teil nur deren Vornamen genannt.

3. Wie Verhältnisse krank machen

Im Folgenden arbeiten wir exemplarisch miteinander verschränkte bioökosoziale Prozesse der Determinierung von Gesundheit heraus und zeigen, welche Rolle diese für die ungleiche Verkörperung von Gesundheit und Krankheit in der Stadt spielen. Im Rahmen der Interviews und kollektiven Kartierungen haben die Vertreter*innen von Gesundheitsinitiativen eine Reihe krank machender Verhältnisse benannt, deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sie in ihrer alltäglichen Arbeit adressieren und kritisieren. Allen gemein ist, dass diese über verschiedene Maßstabsebenen hinweg als krank machende Faktoren verkörpert werden. In den Interviews haben sich drei Problemfelder als besonders relevant erwiesen: rassistische Diskriminierung, die räumliche Aushebelung von Arbeitsrechten sowie vergeschlechtlichte Ungleichheiten. Diese drei arbeiten wir zunächst als Prozesse der Determinierung von Gesundheit heraus, die wortwörtlich unter die Haut gehen. Anschließend zeigen wir, wie krank machende Verhältnisse durch die kollektiven Raumproduktionen von Gesundheitsinitiativen bearbeitet und somit Stadtteile als Orte einer Neuverhandlung von Gesundheit relevant werden.

3.1. Diskriminierungen machen krank

Stress macht krank. Studien aus der Stressforschung zeigen, dass wiederkehrender Stress auf der biophysikalischen Ebene zu einem erhöhten Cortisol-Spiegel führt, der wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck begünstigt (Pfeiffer 2016; Waller et al. 2016; Yehuda 1997). Allerdings sind die Ursachen für krank machenden Stress sehr ungleich verteilt. Gleiches gilt für psychosoziale Krankheitsbilder wie Depressionen oder Angststörungen. Empirische Befunde belegen, dass deren vermehrtes Auftreten häufig in Zusammenhang mit rassistischer Diskriminierung steht (Yeboah 2017). „Angst, Wut oder Frustration durch rassistische Erfahrungen lösen Stressreaktionen des Körpers aus.“ (Poliklinik Veddel 2021; vgl. auch Marmot et al. 1978) Die Epidemiologin und Aktivistin Camara Jones drückt es so aus: „Es ist, als würde man durch pausenloses Gas geben den Motor eines Autos strapazieren, ohne jemals nachzulassen. Strapazieren, ohne nachzulassen, ohne Pause. Und ich denke, dass der Stress des alltäglichen Rassismus genau das mit dem menschlichen Körper tut.“ (Jones 2008: 7) Es sind alltägliche racial microagressions, also „verbale oder nonverbale Beleidigungen, Kränkungen und Demütigungen, die Weiße bewusst oder unbewusst durch ihr rassistisches, stereotypes Verhalten gegenüber Schwarzen und PoC“ (Yeboah 2017: 148) ausdrücken, die sich verkörpert im Gesundheitszustand widerspiegeln. „Wenn ich tagtäglich Diskriminierungen ausgesetzt bin, hat das massive gesundheitliche Auswirkungen, die krank machen, oder im Zweifelsfall auch einfach tödlich sind“ (I: 2020: 246 ff.), schildert Jonas von der Poliklinik Leipzig im Interview. Doch wie machen Diskriminierungen krank?

In unseren Interviews haben wir mit Aktivist*innen aus dem Medinetz, auch Medibüros genannt, gesprochen. Als eine ihrer Hauptaufgaben vermitteln sie an 39 Standorten in Deutschland medizinische Behandlungen für Menschen, die keinen ausreichenden Versicherungsschutz haben – anonym und kostenlos (Medibüros 2021). Insbesondere Geflüchtete und sans papiers, die beim Medinetz Hilfe suchen, berichten Aktivist*innen wie unsere Interviewpartnerin Hannah, von ihren wiederkehrenden diskriminierenden Erfahrungen beim Besuch von Ärzt*innenpraxen oder Krankenhäusern: Sie werden unhöflicher empfangen, ihre Schmerzen werden nicht ernst genommen und häufig werden sie von Ärzt*innen nur unzureichend über Behandlungen und ihre Rechte aufgeklärt (I: Hannah, Medinetz Göttingen 2020: 624 ff.). Auch schildert Hannah, dass „medizinisches Personal an einen Punkt kommen [kann], wo es Gewalt ausübt – vielleicht gar nicht mal willentlich, aber es passiert trotzdem“ (ebd.: 628 f.). Neben einer akuten Stresssituation führen solche Erfahrungen in medizinischen Behandlungssettings oftmals dazu, dass Schwarze, Indigene und People of Color (BIPoC) seltener weiße Behandler*innen zur therapeutischen Unterstützung aufsuchen (Yeboah 2017) und „Krankheiten sich chronifizieren oder verschleppt werden“ (I: Hannah, Medinetz Göttingen 2020: 626).

Zum Medinetz kommen genau die Menschen, die trotz der Krankenversicherungspflicht nach § 5 des Sozialgesetzbuch V in Deutschland vom Recht auf medizinische Versorgung ausgeschlossen sind. „Und das sind keine Einzelfälle“, betont Hannah (ebd.: 569). So schätzt das Statistische Bundesamt, dass 2019 in Deutschland 143.000 Menschen ohne Krankenversicherung lebten – mehr als doppelt so viele wie noch 2015 (DESTATIS 2020). Dazu zählen neben wohnungslosen EU-Bürger*innen zu einem großen Teil Menschen ohne oder mit prekärem legalem Aufenthaltsstatus. Letztere haben in Deutschland keinen Anspruch auf eine gesetzliche Krankenversicherung, sondern erhalten reduzierte Versorgungsleistungen auf der Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), „was nur die Versorgung akuter Schmerzzustände und Notfälle mit einschließt“ (I: Joalie, Medinetz Göttingen 2020: 262). Die Medinetze kritisieren diese Leistungseinschränkung durch das Gesetz, da dieses mit dem Recht auf Gesundheit im Grundgesetz, das auch die WHO als Recht für alle definiert, im Konflikt steht. „Warum sollen Leute nur wenn sie Schmerzen haben zum Arzt gehen? Aus medizinischer Sicht ist das total untragbar, weil Krankheitszustände, die nicht behandelt werden, solange sie noch nicht akut sind, irgendwann akut werden und sich dann chronifizieren und noch viel schlimmere Sachen machen.“ (I: Joalie, Medinetz Göttingen 2020: 266 ff.) Psychologische Therapien nach traumatisierenden Fluchterfahrungen oder ärztliche Behandlungen vor einem Akutfall werden für Menschen ohne Papiere ebenso wenig übernommen wie für Menschen in laufenden Asylverfahren (ebd: 273 f.). Zwar können diese Personen beim Sozialamt einen Krankenschein beantragen, allerdings vermeiden insbesondere sans papiers dies aus Angst vor einer Abschiebung. Denn lokale Behörden müssen im Rahmen ihrer „Übermittlungspflicht“ die Ausländerbehörden über undokumentierte Menschen informieren (Geeraert 2020). Diese hohen Barrieren werden durch fehlende Dolmetscher*innen häufig noch verstärkt: So komme es vor, „wenn Menschen nicht so gut Deutsch sprechen […] [oder ohne] Versichertenkarte kommen“ (I: Hannah, Medinetz Göttingen 2020: 604), dass einige Ärzt*innen bei der Aufklärung aus Kostengründen auf Übersetzer*innen verzichten und somit schlechtere und für die Patient*innen schwer nachvollziehbare Behandlungen durchführen. Die im AsylbLG wirksam gemachte Trennung zwischen Menschen mit deutscher Staatsbürger*innenschaft und Menschen mit prekärem oder gänzlich ohne Aufenthaltsstatus schafft eine Gruppe von Menschen, deren Körper nach einer nationalistischen Logik als weniger schützenswert betrachtet werden. Mit dieser Trennung geht in Gesundheitseinrichtungen häufig eine Praxis einher, die Patient*innen anhand von race oder Armutsmerkmalen differenzierte und graduierte Ansprüche auf einen Gesundheitsschutz zuschreibt. Diese ineinander verschränkten Prozesse der Determinierung – nämlich der Nationalismus in der Gesetzgebung, der sich in der Praxis der Gesundheitsversorgung in einen Rassismus transformiert – wirken diskriminierend für sans papiers (Geeraert 2020: 21). Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass die Verkörperung rassistischer Diskriminierung in Form von Krankheit entlang vielfältiger Maßstabsebenen operiert, die von globalen postkolonialen Verhältnissen über die nationale Rechtssetzung bis hin zu einem menschenfeindlichen persönlichen Umfeld reichen.

3.2. Räumliche Aushebelung von Arbeitsrecht macht krank

Fehlende Arbeitsrechte machen krank. Krankheiten können sich chronifizieren oder gar tödlich verlaufen, wenn sich Arbeiter*innen aus Angst vor Arbeitsplatzverlust seltener krankschreiben lassen oder gar nicht über eine Krankenversicherung verfügen, etwa weil sich die verantwortlichen Subunternehmen nicht darum kümmern, berichtet Szabolcs Sepsi (I : Faire Mobilität 2020: 39 ff.). Er setzt sich als Berater im Projekt „Faire Mobilität“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes für die Durchsetzung gerechter Löhne und fairer Arbeitsbedingungen für migrantische Arbeiter*innen aus Mittel- und Osteuropa ein. Er berichtet von Schlachtbetrieben, in denen Vorarbeiter*innen die Krankenversicherungskarten der Angestellten einsammeln und im Krankheitsfall die Entscheidungsmacht darüber haben, ob Erkrankte ärztliche Hilfe aufsuchen dürfen (ebd.: 32 ff.).

Die fehlende Möglichkeit einer transnationalen gewerkschaftlichen Organisation zur wirksamen Durchsetzung von Arbeitsrechten in den Betrieben lassen krank machende Arbeitsverhältnisse zu, wie Szabolcs Sepsi in seinen Beratungsgesprächen mit betroffenen Arbeiter*innen regelmäßig erfährt. „Wenn Arbeiter chronische Schmerzen bekommen, werden sie – anstatt sie zu versorgen – einfach ausgetauscht. So erscheint es, als wären Menschen eine Ware und austauschbar – die Unternehmen verbrauchen sie regelmäßig.“ (ebd.: 5 ff.) Er berichtet von einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein Arbeiter mit einer Knochensäge den Finger absägte, weil die vorhandene Schutzvorrichtung demontiert war, damit im Schlachtbetrieb schneller gearbeitet werden kann. Noch während der Behandlung des Arbeiters im Krankenhaus wurde der Schutz wieder angebracht. Anschließend beschuldigte der Betrieb den Verletzten, die Vorrichtung selbst entfernt zu haben und somit für den Unfall verantwortlich zu sein (ebd.: 19 ff.). „Es steht dann Aussage gegen Aussage. Und man kann das im Nachhinein nicht mehr beweisen, dass die Schutzvorrichtung abmontiert wurde. […] Man bräuchte Betriebsräte, die im Unternehmen drin sind und das live und real miterleben und sich da direkt einschalten können und sagen können: ‚Das funktioniert so nicht‘“ (ebd.: 53 ff.).

Die Forderung nach gesunden Produktions- und Reproduktionsbedingungen für Arbeiter*innen war stets Teil gesellschaftlicher Kämpfe, in denen hierzulande über Jahrhunderte mit Reformen erhebliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für große Teile der Lohnarbeitenden erkämpft wurden (Hien 2018), wie etwa eine allgemeine Sozialversicherung oder das Recht auf gewerkschaftliche Organisation. Demgegenüber zeigt Szabolcs Sepsis’ Bericht über gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen, dass trotz der in Deutschland geltenden Arbeitsschutzbestimmungen in Branchen wie der Fleischindustrie Arbeitsverhältnisse wie im Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts vorherrschen, die frühe sozialmedizinische Schriften (Engels 1972 [1848]) als gesundheitsschädigend beschrieben.

In Nordrhein-Westfalen wurden 2019 in 26 von 30 behördlich kontrollierten Schlachthöfen „teils gravierende Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschriften festgestellt“ (MAGS 2019: 1): Arbeitszeitverstöße mit 16-stündigen Arbeitstagen, die Unterlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen für Arbeiter*innen sowie Gefährdungen des Arbeitsschutzes durch „entfernte Schutzeinrichtungen, gefährliche[n] Umgang mit Gefahrstoffen, abgeschlossene Notausgänge [und] gefährlich abgenutzte Arbeitswerkzeuge“ (ebd.: 2). „Aufgrund der fehlenden Vertretung durch Betriebsräte kann niemand die Rechte der Beschäftigten durchsetzen. Daraus folgt auch ein fehlender Schutz von Gesundheit.“ (I: Sepsi, Faire Mobilität 2020: 11 ff.)

Die Prozesse der Determinierung der hier dargestellten Verkörperungen von Krankheiten sind vor dem Hintergrund der „Zerlegung des Arbeitsschutzes in der Fleischindustrie durch Werkverträge“ (Kohte/Rabe-Rosendahl 2020) innerhalb der Politischen Ökonomie ungleicher europäischer Arbeitsmärkte und transnationaler Arbeitsmigration zu verstehen. Um zu verhindern, dass räumlich fixiertes Kapital in Form von Produktionsstätten deutscher Fleischbetriebe aufgrund zu hoher regionaler Lohnkosten bei der Fleischproduktion in der globalen Konkurrenz entwertet wird, werden durch Outsourcing von Produktionsschritten die Kosten gesenkt. Die Fleischproduktion erfolgt zwar weiterhin in Deutschland, die Beschäftigten werden aber über Subunternehmen rekrutiert. Diese werben im Regime innereuropäischer Arbeitsmigration osteuropäische Arbeiter*innen für zeitlich befristete Werkverträge an. Im Gegensatz zu Festangestellten in denselben deutschen Fleischbetrieben haben diese keine Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, etwa um bei systematischen Verstößen der Arbeitsschutznormen seitens der Subunternehmen ihre Arbeitnehmer*innenrechte wirksam durchzusetzen.

Dieser spatial fix (Harvey 2007) deutscher Fleischverarbeitungsbetriebe – also die Senkung von Lohnkosten und die Externalisierung von Arbeitgeber*innenpflichten durch das Outsourcing an Subunternehmen und Werkvertragsnehmer*innen – ermöglicht somit eine systematische Aushebelung der in Deutschland geltenden Arbeitnehmer*innenrechte im Kontext transnationaler Arbeitsmigration. Die räumliche Strategie zur Fortsetzung von Kapitalakkumulation in der deutschen Fleischindustrie führt also dazu, dass die durch die Arbeit verursachten langfristigen Gesundheitskosten nicht von den Verursachenden beglichen werden, sondern in die sozialen Herkunftskontexte der Arbeiter*innen verlagert oder einfach erlitten werden. Das Beispiel zeigt zudem, dass der „stumme Zwang“ (Marx 1962 [1867]: 765) abstrakter Kapital- und Produktionsverhältnisse nicht alle Arbeiter*innen gleichermaßen krank macht. Vielmehr zeigen wir anhand der Prozesse der Determinierung, wie selektive räumliche Strategien der Arbeitskraftrekrutierung zu einer Aushebelung von Arbeitsrechten führen und damit dazu, dass die Betroffenheit von Krankheit aufgrund der Arbeit höchst ungleich verkörpert wird.

3.3. Vergeschlechtlichte Ungleichheiten machen krank

Frauen überleben schwere Herzinfarkte seltener als Männer. Bei Frauen bleiben Infarkte häufig unerkannt oder werden erst sehr spät diagnostiziert. Das als klassisches Symptom für einen Infarkt beschriebene starke Stechen in der Brust, das bis in den linken Arm ausstrahlt, tritt vornehmlich bei Männern auf. Die vornehmlich bei Frauen diagnostizierten Symptome wie Übelkeit, Müdigkeit oder Schlafstörungen beschreibt die Forschung hingegen als atypisch (Steck et al. 2020). Wegen dieser Typisierung werden die Symptome häufig übersehen. Dieses Beispiel zeigt, dass in der medizinischen Forschung und Lehre nach wie vor der Mann und seine Krankheitssymptome als Norm gelten. Unterschiede zwischen Frauen und Männern in den symptomatischen Verläufen bestimmter Krankheiten sind zwar wissenschaftlich bewiesen (ebd.), werden in der medizinischen Praxis jedoch viel zu wenig berücksichtigt.

Auch in klinischen Studien zur Zulassung neuer Medikamente dominiert noch immer die Orientierung an männlichen Testgruppen als Norm (Steck et al. 2020). Dies führt zu Wissenslücken bezüglich der Wirksamkeit bestimmter Medikamente bei Frauen und damit auch zu einer schlechteren gesundheitlichen Versorgung. Diesen geschlechtsblinden Lücken in Forschung, Lehre und klinischer Medizin – auch gender health gap (Bird/Rieker 2008) genannt – begegnet das Feld der Gendermedizin seit einigen Jahren auch in Deutschland.

„Es geht darum, dass man das Thema Geschlecht in diesem System, in der ganzen Medizin und der Gesundheitsversorgung mitdenkt. Dass Medikamente anders wirken, dass Frauen anders einen Herzinfarkt kriegen oder andere Anzeichen haben. Dass das nicht das Gleiche ist.“ (I: Bia, FF*GZ Köln 2020: 457-461) Bia ist hauptamtliche Mitarbeiterin beim Feministischen Frauen*gesundheitszentrum (FF*GZ)[1] in Köln. Das FF*GZ ist eine Anlaufstelle für Frauen, die sich eine unabhängige und fachkundige Beratung zu frauenspezifischen Erkrankungen wünschen oder Unterstützungs- und Weiterbildungsangebote zu Gesundheitsthemen suchen. Im Interview macht Bia deutlich, dass Gesundheit und Krankheit auch geschlechtsspezifisch geprägt sind, die Sensibilität dafür jedoch an vielen Stellen nach wie vor fehlt.

Die interviewten Mitarbeiterinnen des FF*GZ Köln sagen auch, dass nicht nur die fehlende Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede auf biologischer Ebene zur schlechteren gesundheitlichen Situation von Frauen beiträgt (vgl. Abb. 2). Es sei vielmehr ein Zusammenwirken mehrerer Aspekte, wie finanzieller Existenzängste, Erfahrungen häuslicher Gewalt oder früherer Erkrankungen, die den gesundheitlichen Zustand von Frauen entscheidend prägten:

„Man weiß, dass Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind und dann wieder in ihren Beruf einsteigen und in Nachtschichten arbeiten oder da viel Stress haben – das ist oft reiner Überlebensstress. Stress, weil sie später zu wenig Rente kriegen, sie zu wenig abgesichert sind. Der Stress erhöht die Metastasierungsrate – das wissen wir alles“ erläutert Doris Braune, die bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich im FF*GZ in Stuttgart arbeitet (I: FF*GZ Stuttgart 2020: 535 ff.).

Die Mitarbeiterinnen verschiedener FF*GZ erfahren bei ihren individuellen Beratungsgesprächen immer wieder von unterschiedlichen Mehrfachbelastungen von Frauen (ebd.: 430 f.; I: Bia, FF*GZ Köln 2020: 160 ff.). Diese Frauen stehen in ihrer doppelten Vergesellschaftung – also der doppelten Einbindung in Erwerbsarbeit und unbezahlte Sorgearbeit – wesentlich mehr unter Druck als Männer. So trägt etwa die insbesondere durch den Lockdown verstärkte Retraditionalisierung der Geschlechterrollen zu einer höheren Belastung im Bereich der unbezahlten Sorgearbeit bei (Hümmler/Speck 2021). Zudem sind Frauen einem wesentlich höheren Risiko ausgesetzt, Gewalt zu erfahren. Sie sind statistisch betrachtet häufiger von Altersarmut und von prekären Arbeitsbedingungen betroffen (ebd.: 183). Das Zusammenspiel all dieser Belastungen hat Auswirkungen auf den Gesundheitszustand insbesondere marginalisierter Frauen: „Diagnosen wie Depression, Angsterkrankungen und Schmerzen sind doppelt so häufig bei Frauen verglichen mit Männern, alleinerziehende Frauen sind stark psychisch belastet, Frauen im mittleren Lebensalter haben vermehrt Burnout-Fehltage am Arbeitsplatz und Frauen bekommen zwei bis dreimal mehr Psychopharmaka als Männer verordnet.“ (Burgert et al. 2014: 345) Karina Becker (2020: 120) zeigt, dass Frauen sowohl in der Erwerbsarbeit als auch der Sorge- und Hausarbeit insgesamt mit höheren Gesundheitsrisiken konfrontiert sind.

Unterschiedliche Prozesse der Determinierung durch patriarchale Strukturen (I: Bia, FF*GZ Köln 2020: 259) bringen die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der gesundheitlichen Versorgung erst hervor: Das ist zum einen der männlich-genormte schulmedizinische Blick, der die Bedeutung patriarchaler Verhältnisse für die weibliche Gesundheit weitgehend vernachlässigt. Helen, aktiv bei den „Kritischen Mediziner*innen Münster“ weist etwa auf die blinden Flecken in ihrem Medizinstudium hin. Die Aktivist*innen setzen sich an Universitäten für eine „reflektierte, kritische und realitätsnahe medizinische Lehre und mehr sozialen Ausgleich, finanzielle Gerechtigkeit und Zugänglichkeit in der medizinischen Versorgung“ (Kritische Mediziner*innen Münster 2021) ein. Helen dazu: „Uns Medizinstudierenden fehlt der Blick dafür, warum überhaupt Menschen in der Gesellschaft krank werden. […] Medizin als gesellschaftliches Thema ist in unserem Studium nicht repräsentiert.“ (I: Helen, Kritische Mediziner*innen Münster 2020: 346 f.)

An diesem Punkt setzt auch die Arbeit der FF*GZ an. Durch individuelle Beratungen, Selbsthilfegruppen, Workshops und leicht zugänglichen Informationsmaterialien unterstützen sie Frauen dabei, sich als eingebettet in bestehende Geschlechterungleichheiten zu begreifen und gemeinsame Strategien zu deren Überwindung zu entwickeln.

3.4. Stadtteilgesundheitszentren als neue Orte von Gesundheit

Die Beispiele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, chronifizierte Krankheiten, Arbeitsunfälle, Herzinfarkte sowie erhöhte Metastasierungsraten zeigen, wie Diskriminierung, Ausbeutung, fehlende Arbeitsrechte, Geschlechterungleichheit und die damit verbundenen Mehrfachbelastungen buchstäblich unter die Haut gehen. Diese Verhältnisse sind jedoch gesellschaftlich produziert und damit veränderbar. Ob es um globale Handelsverflechtungen und die damit einhergehenden neoliberalen Ausbeutungsverhältnisse geht, um ungleiche Geschlechterverhältnisse oder um global verankerte postkoloniale Machtstrukturen, die sich in Diskriminierung und Rassismus manifestieren: eine Praxis, die krank machende Verhältnisse zugunsten gesund machender Verhältnisse verändern will, operiert notwendigerweise über Raum (Breilh 2021; Lefebvre 2007 [1991]). Die von uns interviewten Aktivist*innen von Gesundheitsinitiativen in unterschiedlichen Städten leisten einen wichtigen Beitrag dafür, die strukturellen Ursachen von nur scheinbar individuellen Leiden offenzulegen und damit neben individuellen medizinischen Therapien auch Maßnahmen zu entwickeln, die sich gegen Diskriminierung, Ausbeutung und Geschlechterungleichheit einsetzen. Ihre Praxis setzt an konkreten Orten an, an denen sich globale, nationale und regionale Machtverhältnisse kontextspezifisch in Form von Krankheit artikulieren. Dort bearbeiten sie diese auf partizipative Weise. Die Arbeit der Gesundheitsinitiativen kann damit als Raumproduktion verstanden werden, also als kollektive räumliche Praxis, in der Gesundheit im Sinne einer strukturellen Prävention politisch und gesellschaftlich ausgehandelt wird.

Beispiele für solche Orte sind Stadtteilgesundheitszentren, die derzeit unter dem Dach einer Syndikats-Struktur etwa in Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden und Köln entstehen. Im Zuge der Covid-19-Pandemie sind diese stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. In diesen Stadtteilgesundheitszentren arbeiten Ärzt*innen, Psychiater*innen, Sozialarbeiter*innen, Rechtsberater*innen und Angehörige anderer Berufe multiprofessionell „unter einem Dach“ (I: Jonas, Poliklinik Leipzig 2020: 50) zusammen, mit dem Ziel, Menschen im jeweiligen Stadtteil eine kostenlose Versorgung anzubieten, die nicht nur Symptome behandelt, sondern auch deren soziale und räumliche Ursachen. Die Stadtteilgesundheitszentren schaffen einen niedrigschwelligen Zugang zu unterschiedlichen Unterstützungsangeboten. Neben einer klassischen hausärztlichen Versorgung bieten sie beispielsweise Unterstützung bei Problemen mit Vermieter*innen und Arbeitgeber*innen, bei Übersetzungen oder mit aufenthaltsrechtlichen Fragen an. Darüber hinaus bieten sie Begleitung und einen Rechtsbeistand, beispielsweise bei der Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung. Auch Empowerment im Umgang mit diskriminierenden Strukturen zählt zu ihrem Tätigkeitsbereich. Die Stadtteilgesundheitszentren sind demokratisch verfasst, das bedeutet, dass Entscheidungen über die Entwicklung der Zentren mit allen dort Beschäftigten gemeinsam getroffen werden, wie die Entscheidung darüber, wie Patient*innen therapiert und unterstützt werden sollen. Nicht zuletzt bieten sie ein Forum, in dem Stadtteilbewohner*innen Probleme artikulieren und gemeinsam nach Lösungen suchen können.

Für Gesundheitsinitiativen sind Stadtteile die Orte, an denen krank machende Verhältnisse einerseits alltäglich erfahren und verkörpert, aber andererseits auch verändert werden können (ebd.: 479 f.). Sie ermöglichen es, Gesundheit vor dem Hintergrund konkreter sozialer Verhältnisse zu adressieren und somit von unten zu politisieren. Urbane Gesundheitsinitiativen liefern Wissen und bearbeiten krank machende gesellschaftliche Verhältnisse upstream. Dieser Ansatz der Verhältnisprävention oder strukturellen Prävention bedeutet, Gesundheit nicht auf die Behandlung von Krankheiten Einzelner zu reduzieren, sondern über Vernetzungsarbeit im Stadtteil krank machende Verhältnisse kollektiv zu verändern.

„Es handelt sich hier also um einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz, der nicht nur auf Krankheitsvermeidung, sondern auch auf Gesundheitsförderung abzielt. Das heißt, raus aus dieser Verhaltensprävention, rein auch in die Verhältnisprävention zu gehen. Erst mal hier im Stadtteil […] sowohl systemisch zu arbeiten und im Sozialraum unterwegs zu sein, um eben diese sozialen Umstände, die Gesundheit beeinflussen, auch aktiv behandeln zu können und auch wahrzunehmen.“ (ebd.: 53 ff.)

Verhältnisprävention kann beispielsweise eine Vernetzung unterschiedlicher, bereits existierender Bottom-up-Bewegungen im Stadtteil beinhalten, beispielsweise von Recht-auf-Stadt-Initiativen, solidarischen Nachbarschaftsgruppen gegen Schimmel in der Mietwohnung oder Rechtsberatungsangeboten. Auch die Gründung neuer Initiativen wie Stadtteilgewerkschaften, Care-Gruppen oder die gemeinschaftliche Erhebung der toxischen Belastungen im Stadtteil mit Naturschutzorganisationen kann dazugehören. „Stadtteilgesundheitszentren sind ein Ort, an dem die ganzen unterschiedlichen Sachen, die schon [im Viertel] passieren, zusammenlaufen.“ (I: Toni, Gesundheitskollektiv Dresden 2020: 742 ff.) Die wirkungsvollste Antwort der Gesundheitsinitiativen auf krank machende Verhältnisse liegt jenseits individueller „Symptombehandlungen“ (ebd.: 609). Urbane Gesundheitsinitiativen ermöglichen eine Kollektivierung vermeintlich individueller Leiden in der Stadt. Erst durch die Arbeit urbaner Gesundheitsinitiativen werden Probleme wie Stress auf der Arbeit, Diskriminierung oder schlechte Wohnverhältnisse überhaupt als geteilte, kollektive Probleme adressierbar.

„Wenn man durch den Stadtteil läuft, mit den Leuten redet und ihnen die simple Frage stellt: ‚Was macht Dich krank?‘, da kommt schon auch einfach: ‚Na der Stress‘ oder ‚mein Chef‘. […] Da steckt keine große Analyse von sozialen Determinanten [von Gesundheit] dahinter, aber es ist ja schon der richtige Gedankengang.“ (I: Jonas, Poliklinik Leipzig: 479 ff.)

Die Kollektivierung ist also die Grundlage für die Politisierung und Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse, mit dem Ziel, Gesundheit für alle zu erreichen. „Wir wollen soziale und gesundheitliche Ungleichheit bekämpfen. Und dafür ist es dann notwendig, sowohl natürlich erst mal den Personen individuell zu helfen, aber sich gleichzeitig auch auf einer politischen Ebene dafür einzusetzen, die Verhältnisse zu verändern.“ (ebd.: 265 ff.) Zentral für die Kollektivierung und Politisierung vermeintlich individueller Problemlagen sind konkrete Orte, an denen Strukturen, die Menschen ansonsten als abstrakt und „weit weg“ empfinden, mit konkreten Leiden, Problemen und Krankheiten in Zusammenhang gebracht werden können. Gesundheitsinitiativen haben in diesem Sinne eine „Lautsprecherfunktion“ (ebd.: 577) für die Wahrnehmungen der Verkörperung krank machender Strukturen von Betroffenen. Die urbanen Gesundheitsinitiativen verknüpfen diese Wahrnehmungen mit ihrem Wissen und formulieren daraus „gemeinsam mit Betroffenen heraus Forderungen“ (ebd.: 570 f.), die politisch erkämpft werden können.

„Es geht um Empowerment, also um eine […] Selbstorganisation im Stadtteil“, sagt Toni vom Gesundheitskollektiv Dresden (I: 2020: 309 ff.). In Stadtteilgesundheitszentren können somit Fragen von Gesundheit vor dem Hintergrund ihrer Verwobenheit mit anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Wohnen, Arbeit sowie weiteren gesellschaftlichen Verhältnissen wie Rassismus, Patriarchat oder Kapitalismus kollektiv verhandelt werden.

Die kollektiven Raumproduktionen der Gesundheitsinitiativen ermöglichen so eine Repolitisierung und gesellschaftliche Neuaushandlung von Gesundheit. Im Sinne einer strukturellen Prävention zielt die Kollektivierung vermeintlich individueller Leiden darauf, gesund und krank machende Verhältnisse kollektiv verändern zu können – über den Prozess der Urbanisierung als gemeinsame Gestaltung von Wohn- und Arbeitsverhältnissen, unserer Netzwerke des Lebens, von Kultur und ökologischen Grundlagen. Mit der Repolitisierung und gesellschaftlichen Aneignung von gesund und krank machenden Verhältnissen in Stadtteilen verfolgen Stadtteilgesundheitszentren eine dezidiert räumliche Strategie. Das bedeutet, über Vernetzungsarbeit Möglichkeiten zu einer Gestaltung von oder einer Selbstbestimmung über Gesundheit zurückzugewinnen.

4. Raum als krank und gesund machende Relation

Obwohl die Erforschung von Ungleichheit ein zentrales Anliegen Kritischer Stadtforschung ist, bleibt die Frage, wie gesellschaftliche Verhältnisse krank machen, weitgehend unverstanden. Im vorangegangenen Abschnitt haben wir ein doppeltes Worlding herausgearbeitet. Erstens haben wir gezeigt, wie postkoloniale, kapitalistische und patriarchale Verhältnisse „Welt werden“, indem sie in Form von Gesundheit und Krankheit konkret und ortsspezifisch auf ungleiche Weise verkörpert werden. Diskriminierung, fehlende Arbeitsrechte und Geschlechterungleichheiten stellen dabei wesentliche Dimensionen gesundheitlicher Ungleichheit dar, denen bislang im Gesundheitswesen noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird (Letztere untersuchen eher Bildung, Einkommen oder Bewegungsmöglichkeiten als Determinanten von Gesundheit) und die daher dringend weiter erforscht werden sollten. Zweitens zeigt sich Worlding in der Art und Weise, wie die verschiedenen urbanen Gesundheitsinitiativen aus Deutschland diese vielfältigen, sich überkreuzenden gesellschaftlichen Verhältnisse konkret und ortsspezifisch bearbeiten, um Gesundheit als politisches Projekt von unten „ins Werk zu setzen“.

Ansätze aus Sozialmedizin, Public-Health-Forschung und Kritischer Sozialepidemiologie, der relationalen und mehr-als-menschlichen Gesundheitsgeographie sowie der Kritischen Medizinanthropologie erlauben es, die relationale Hervorbringung von Gesundheit und Krankheit als einen zutiefst vermachteten Prozess zu begreifen. Beispielsweise können die krank machenden Verhältnisse in der deutschen Fleischindustrie nicht ohne das europäische Regime der Arbeitsmigration, oder die ungleiche Behandlung im Gesundheitssystem nicht ohne das Asylbewerberleistungsgesetz oder postkoloniale Machtverhältnisse verstanden werden.

In unserer Darstellung ist nicht nur deutlich geworden, dass soziale Verhältnisse krank machen oder gesund erhalten, indem sie bioökosozial verkörpert werden, sondern auch, dass diese Verhältnisse über Raum operieren. Eine Kritische Stadtgeographie verkörperter Ungleichheiten denkt Raum dabei als das je spezifische Weltwerden und „Ins-Werk-Setzen“ (Worlding) verschiedener gesellschaftlicher Strukturen und Praktiken an einem konkreten Ort oder in einem bestimmten Körper. Dabei operiert die Hervorbringung von Krankheit und Gesundheit über verschiedene Maßstabsebenen. Die sozialen Verhältnisse und Praktiken, die sich in Orten und Körpern materialisieren, können nah sein (wie der eigene Arbeitsplatz oder Schimmel in der eigenen Wohnung), aber auch weit entfernt sein (wie die Ursachen schlechter Arbeitsbedingungen oder Wohnverhältnisse). Gesundheit und Krankheit sind in diesem Sinne die Verkörperung global-lokaler Verhältnisse. Stadtteilgesundheitszentren wiederum sind konkrete Orte, an denen sich global, national, regional und lokal wirksame Machtverhältnisse nicht nur in Form von Krankheit artikulieren, sondern an denen auch diese krank machenden Verhältnisse und die mit ihnen verbundenen Formen struktureller Gewalt als kollektive Probleme erkannt, benannt und bearbeitet werden können.

In diesem Sinne kann eine Kritische Stadtgeographie verkörperter Ungleichheiten bestehende Public-Health- und Healthy-City-Ansätze ergänzen. Hierzu haben wir mit gesellschaftlichen und mehr-als-menschlichen Relationen sowie den kollektiven Raumproduktionen der Gesundheitsinitiativen wichtige räumliche Facetten aufgezeigt, die neben den euklidischen Raumrelationen von Nähe und Distanz die Gesundheit determinieren. Auch wir leisten im Rahmen dieses Aufsatzes ein Worlding. Indem wir die vielfältigen, bislang weitgehend unverbundenen urbanen Gesundheitsinitiativen mit Recht-auf-Stadt-Bündnissen verbinden, wollen wir ihre vielfältigen Potenziale für eine gesundheitsgerechtere Stadt „ins Werk setzen“. Dadurch können die Ansätze dieser upstream-Gesundheitsinitiativen stärker mit anderen stadtpolitischen Debatten und Kämpfen in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Migration oder Recht auf Stadt relevant werden.

Danksagung

Wir möchten uns bedanken bei den Menschen, die sich bei den „Kritischen Mediziner*innen Münster“, im „Feministische Frauen*Gesundheitszentren Stuttgart“ und im „FF*GZ Köln“, bei „Faire Mobilität“, dem „Medinetz Göttingen“, dem „Gesundheitskollektiv Dresden“ und der „Poliklinik Leipzig“ engagieren. Die spannenden Einblicke in ihre Arbeit und ihre Zeit haben diese Forschung erst ermöglicht. Ein Teil der diesem Artikel zugrunde liegenden Forschungsergebnisse stammt aus dem Projekt „Worlding Medicine“, das zwischen 2018 und 2022 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unter der Projektnummer 392750976 gefördert wird. Die Projektleiterin dankt der DFG sehr herzlich für die Unterstützung, die den vorliegenden Artikel ermöglicht hat.

Dieser Artikel wurde durch den Open-Access-Publikationsfonds der Universität Münster gefördert.

Endnoten

- [1] Wir verwenden im Folgenden die Schreibweise FF*GZ, die Frauengesundheitszentren sowie Frauen*gesundheitszentren bezeichnet.

Autor_innen

Richard Bůžek ist Humangeograph und forscht aktuell zur Assetization von ambulanter Gesundheitsversorgung.

rbuzek@uni-muenster.de

Susanne Hübl ist Humangeographin und forscht aktuell zu feministischen Politiken des Lebens.

Susanne.huebl@uni-muenster.de

Lisa Kamphaus ist Humangeographin und arbeitet aktuell in Praxis und Forschung zu gesundheitsgerechter Stadtgestaltung von unten.

Lisa.kamphaus@uni-muenster.de

Iris Dzudzek ist Humangeographin und arbeitet zu Fragen von Macht und Wissen im Spannungsfeld von Globalisierung, Stadt und Gesundheit.

iris.dzudzek@uni-muenster.de

Literatur

Acheson, Donald (1988): Public health in England. The report of the committee of inquiry into the future development of the public health function. London: Her Majesty‘s Stationery Office.

Aktionsgruppe Gesundes Klima (2021): Home. Kohleausstieg jetzt! https://aktionsgruppe-gesundes-klima.org/ (letzter Zugriff am 13.10.2021).

Alirol, Emilie / Getaz, Laurent / Stoll, Beat / Chappuis, François / Loutan, Louis (2011): Urbanisation and infectious diseases in a globalised world. In: The Lancet Infectious Diseases 11/2, 131-141.

Andrews, Gavin J. (2019): Health geographies II. The posthuman turn. In: Progress in Human Geography 43/6, 1109-1119.

Anthonj, Carmen / Rechenburg, Andrea / Kistemann, Thomas (2016): Water, sanitation and hygiene in wetlands. A case study from the Ewaso Narok Swamp, Kenya. In: International Journal of Hygiene and Environmental Health 219/7, Part A, 606-616.

Baer, Hans A. / Singer, Merrill / Susser, Ida (2004): Medical Anthropology and the world system. Santa Barbara: ABC-CLIO.

Bambra, Clare / Smith, Katherine E. / Pearce, Jamie (2019): Scaling up. The politics of health and place. In: Social Science & Medicine 232, 36-42.

Barad, Karen (2007): Meeting the universe halfway. Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Durham u. a.: Duke University Press.

Becker, Karina (2020): Gender Health Gap als Folge ungleicher Vernutzungsbedingungen von Arbeitskraft und Arbeitsvermögen. In: GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 12/3, 107-123.

Berkman, Lisa F. / Kawachi, Ichirō / Glymour, M. Maria (Hg.) (2014): Social epidemiology. New York: Oxford University Press.

Bernat, María Sofía (2019): „Being born in a certain place conditions you“. Health, right to the city, crisis and participation in a relocated neighborhood. In: Ciencia & Saude Coletiva 24/12, 4569-4577.

Biehl, João / Petryna, Adriana (2013): When people come first. Critical studies in global health. Princeton: Princeton University Press.

Biehl, João (2016): Theorizing global health. In: Medicine Anthropology Theory 3/2, 127-142.

Bird, Chloe / Rieker, Patricia (2008): Gender and health. The effects of constrained choices and social policies. Cambridge: Cambridge University Press.

Breilh, Jaime (2008): Latin American critical („social“) epidemiology. New settings for an old dream. In: International Journal of Epidemiology 37/4, 745-750.

Breilh, Jaime (2021): Critical epidemiology and the people’s health. New York: Oxford University Press.

Brenner, Neil (2012): What is critical urban theory? In: Neil Brenner (Hg.), Cities for people, not for profit. Critical urban theory and the right to the city. London u. a.: Routledge, 11-23.

Brown, Tim / Andrews, Gavin J. / Cummins, Steve / Greenhough, Beth / Lewis, Daniel / Power, Andrew (2017): Health geographies. A critical introduction. Hoboken/Chicester: Wiley Blackwell.

Burgert, Cornelia / Schröder, Martina / Bentz, Petra / Fränznick, Monika (2014): Frauengesundheit in eigener Hand. 40 Jahre Feministisches Frauen-Gesundheits-Zentrum e. V. Berlin. In: Yvonne Franke / Kati Mozygemba / Kathleen Pöge / Bettina Ritter / Dagmar Venohr (Hg.), Feminismen heute. Bielefeld: transcript, 339-352.

Butsch, Carsten / Kroll, Mareike / Kraas, Frauke / Bharucha, Erach (2015): How is rapid urbanization in India affecting human health? Findings from a case study in Pune. In: ASIEN 134/1, 73-93.

Bündnis Krankenhaus statt Fabrik (2020): Krankenhaus statt Fabrik: bedarfsorientiert, gemeinwohlorientiert. Das Fallpauschalensystem und die Ökonomisierung der Krankenhäuser – Kritik und Alternativen. April 2020. https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/download/KH_statt_Fabrik_Broschuere_2020.pdf (letzter Zugriff am 4.02.2022).

Capolongo, Stefano / Rebecchi, Andrea / Dettori, Marco / Appolloni, Letizia / Azara, Antonio / Buffoli, Maddalena / Capasso, Lorenzo / Casuccio, Alessandra / Oliveri Conti, Gea / D’Amico, Alessandro / Ferrante, Margherita / Moscato, Umberto / Oberti, Ilaria / Paglione, Lorenzo / Restivo, Vincenzo / D’Alessandro, Daniela (2018): Healthy design and urban planning strategies, actions, and policy to achieve salutogenic cities. In: International Journal of Environmental Research and Public Health 15/12, 2698.

Claßen, Thomas / Kistemann, Thomas (2017): Urbane Grünräume und Gewässer. Ressourcen einer integrierten, gesundheitsfördernden Stadtentwicklung der Zukunft? In: Geographische Rundschau 2017/5, 38-43.

Commission on Social Determinants of Health (2008): Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health. Genf: World Health Organization. https://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf (letzter Zugriff am 03.03.2022)

Cummins, Steven / Curtis, Sarah / Diez-Roux, Ana V. / Macintyre, Sally (2007): Understanding and representing „place“ in health research. A relational approach. In: Social Science & Medicine 65/9, 1825-1838.

Dahlgren, Göran / Whitehead, Margaret (2007 [1991]): Policies and strategies to promote equity in health. Background document to WHO – Strategy paper for Europe 2007/14, Arbetsrapport/Institute for Futures Studies 2007/14. https://core.ac.uk/download/pdf/ 6472456.pdf (letzter Zugriff: 03.03.2022)

Davies, Megan / Lewis, Nathaniel M. / Moon, Graham (2018): Sexuality, space, gender, and health. Renewing geographical approaches to well-being in lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer populations. In: Geography Compass 12/5, e12369.

Department of Health and Social Security (1980): Inequalities in health. Report of a research working group. London: Department of Health and Social Security.

DESTATIS – Statistisches Bundesamt (2020): Sozialleistungen. Angaben zur Krankenversicherung (Ergebnisse des Mikrozensus). Fachserie 13, Reihe 1.1. https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-13.html (letzter Zugriff: 03.03.2022)

Doderer, Yvonne P. (2011): LGBTQs in the city, queering urban space. In: International Journal of Urban and Regional Research 35/2, 431-436.

Dzudzek, Iris (2013): Unternehmen oder Unvernehmen? – Über die Krise des Kreativsubjekts und darüber hinaus. In: Geographica Helvetica 68/3, 181–189.

Dzudzek, Iris / Füller, Henning (2021): Geographien von Covid-19. In: Rundbrief Geographie 290/5, 1-4.

Dzudzek, Iris / Strüver, Anke (2020): Urbane Gesundheitsgerechtigkeit. Öko-sozialepidemiologische Forschungsperspektiven für eine kritische Stadtgeographie verkörperter Ungleichheiten. In: Geographische Zeitschrift 108/4, 249-271.

Eibenschutz, Catalina / Tamez González, Silvia / González Guzmán, Rafael (2011): ¿Determinación social o determinantes sociales de la salud?: memoria del Taller Latinoamericanos sobre Determinantes Sociales de la Salud. Mexico-Stadt: Universidad Autónoma Metropolitana.

Elton, Sarah (2021): Relational health. Theorizing plants as health-supporting actors. In: Social Science & Medicine 281, 114083.

Engels, Friedrich (1972 [1848]): Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In: Marx, Karl / Engels, Friedrich, Werke, Band 2. Berlin: Dietz, 225-506.

Farmer, Paul / Connors, Margaret / Simmons, Janie (1996): Women, poverty, and AIDS: Sex, drugs, and structural violence. Monroe: Common Courage Press.

Farmer, Paul (2003): Pathologies of power: Health, human rights and the new war on the poor. Berkeley: University of California Press.

Fazel, Seena / Geddes, John R. / Kushel, Margot (2014): The health of homeless people in high-income countries. Descriptive epidemiology, health consequences, and clinical and policy recommendations. In: The Lancet 384/9953, 1529-1540.

Fox, Nick J. / Powell, Katie (2021): Place, health and dis/advantage: A sociomaterial analysis. In: Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 25/3, 1-18.

Frank, Johann Peter (1960 [1790]): Akademische Rede vom Volkselend als der Mutter der Krankheiten. Leipzig: Barth.

Füller, Henning / Dzudzek, Iris (2020): Die Logik des Ausbruchs: Formierung von Covid-19 durch Krisenbearbeitungsweisen. In: sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung 8/3, 165-182.

Geeraert, Jérémy (2020): Die Konstruktion von „minderwertigen Patientengruppen“. In: Gesundheit braucht Politik. Zeitschrift für eine soziale Medizin 3, 20-22.

Gehlert, Sarah / Sohmer, Dana / Sacks, Tina / Mininger, Charles / McClintock, Martha / Olopade, Olufunmilayo (2008): Targeting health disparities: a model linking upstream determinants to downstream interventions. In: Health Affairs 27/2, 339-349.

Geiselhart, Klaus (2010): Stigma and discrimination – An integrative perspective. Spatial disparities and their impact on the introduction of an antiretroviral therapy scheme for HIV and AIDS treatment in Botswana. In: ERDKUNDE 64/1, 33-45.

Geiselhart, Klaus / Eisemann, Carolin / Feick, Fabian / Kammerbauer, Stefan (2020): Poor Doors in Erlangen. Umweltbezogene Mikrosegregation unter Bedingungen der Reurbanisierung: In: sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung 8/1-2, 77-98.

Hanewald, Bernd / Gieseking, Janina / Vogelbusch, Oliver / Markus, Inessa / Gallhofer, Bernd / Knipper, Michael (2016): Asylrecht und psychische Gesundheit: Eine interdisziplinäre Analyse des Zusammenwirkens medizinischer und juristischer Aspekte. In: Psychiatrische Praxis 43/3, 165-171.

Harvey, David (2007): Räume der Neoliberalisierung. Theorie der ungleichen Entwicklung. Hamburg: VSA.

Harvey, David (2013): Rebellische Städte. Vom Recht auf Stadt zur urbanen Revolution. Berlin: Suhrkamp.

Health for Future Münster (2021): Klimawandel macht krank. Was macht der Klimawandel wirklich mit unserem Körper? https://gesundheitskrise-klimawandel.de/ (letzter Zugriff am 13.10.2021).

Heidegger, Martin (1975): Der Ursprung des Kunstwerks. In: Heidegger, Martin: Gesamtausgabe. I. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1914-1970. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1-74.

Herrick, Clare / Reubi, David (Hg.) (2019): Global health and geographical imaginaries. London/New York: Routledge.

Hien, Wolfgang (2018): Die Arbeit des Körpers. Von der Hochindustrialisierung in Deutschland und Österreich bis zur neoliberalen Gegenwart. Wien: Mandelbaum.

Huschke, Susann (2013): Kranksein in der Illegalität. Undokumentierte Lateinamerikaner/-innen in Berlin: Eine medizinethnologische Studie. Bielefeld: transcript.

Hübl, Susanne (2022): Reproductive justice: Impulse für intersektionale Bevölkerungsgeo-graphien. In: Geographica Helvetica, 77/1, 133-139.

Hümmler, Lilian / Speck, Sarah (2021): Von Sorgearbeit und gesellschaftlichen Scheinwerfern. Die Home-Allround-Mum als ambivalente Sozialfigur der Corona-Pandemie. In: blog kulturwissenschaften. https://blog.kulturwissenschaften.de/von-sorgearbeit-und-gesellschaftlichen-scheinwerfern/ (letzter Zugriff am 13.10.2021).

Initiative Deutsche Wohnen & Co. Enteignen (2021): Achtung! Wohnungsmarkt mit Nebenwirkungen. Ärztlich bestätigt: Stress auf dem Wohnungsmarkt schadet unserer #Gesundheit. https://twitter.com/dwenteignen/status/1403380507371520001 (letzter Zugriff am 13.10.2021).

Jones, Camara (2008): Edited Interview with Dr. Camara Jones. Unnatural causes. California Newsreel. https://unnaturalcauses.org/assets/uploads/file/camarajones.pdf (letzter Zugriff am 26.01.2022)

Kearns, Ade (2020): Housing as a public health investment. In: British Medical Journal 371, m4775.

Klemperer, David (2020): Sozialmedizin – Public Health – Gesundheitswissenschaften. Lehrbuch für Gesundheits- und Sozialberufe. Bern: Hogrefe.

Kohte, Wolfhard / Rabe-Rosendahl, Cathleen (2020): Zerlegung des Arbeitsschutzes in der Fleischindustrie durch Werkverträge – und die Notwendigkeit integrativen Arbeitsschutzes. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 74/4, 328-336.

Krieger, Nancy (2001): Theories for social epidemiology in the 21st century. An ecosocial perspective. In: International Journal of Epidemiology 30/4, 668-677.

Kritische Mediziner*innen Münster (2021): Info. Eintrag vom: 27.06.2018. (letzter Zugriff am 14.10.2021).

Lampert, Thomas / Kroll, Lars Eric (2014): Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung. In: Robert Koch-Institut, Berlin. GBE kompakt 5/2. www.rki.de/gbe-kompakt (letzter Zugriff: 03.03.2022)

MAGS – Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (2019): Minister Laumann: „Preiskampf in der Fleischwirtschaft nicht zu Lasten von Arbeitnehmern“. Arbeitsschutzkontrollen in Schlachthöfen zeigen gravierende Mängel / Land plant den Aufbau einer landesweiten Beratungsinfrastruktur gegen Arbeitsausbeutung. Presseinformation - 856/10/2019. https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/mags_16.10.2019.pdf (letzter Zugriff am 26.01.2022).

Lefebvre, Henri (2007 [1991]): The production of space. Malden u. a.: Blackwell. (Übers. Donald Nicholson-Smith)

Lorimer, Jamie (2017): Parasites, ghosts and mutualists. A relational geography of microbes for global health. In: Transactions of the Institute of British Geographers 42, 544-558.

Lowe, Melanie / Whitzman, Carolyn / Giles-Corti, Billie (2018): Health-promoting spatial planning: Approaches for strengthening urban policy integration. In: Planning Theory & Practice 19/2, 180-197.

Mansfield, Becky (2017): Folded futurity: Epigenetic plasticity, temporality, and new thresholds of fetal life. In: Science as Culture 26/3, 355-379.

Massey, Doreen B. (2005): For space. Los Angeles u. a.: Sage.

Marmot, Michael / Rose, Geoffrey / Shipley, Martin J. / Hamilton, Peter. J. (1978): Employment grade and coronary heart disease in British civil servants. In: Journal of Epidemiology and Community Health 32/4, 244-249.

Marmot, Michael / Stansfeld, Stephen/ Patel, Chandra / North, Fiona / Head, Jenny / White, Ian / Brunner, Eric / Feeney, Amanda / Smith, George Davey (1991): Health inequalities among British civil servants. The Whitehall II study. In: The Lancet 337/8754, 1387-1393.

Marmot, Michael / Allen, Jessica / Boyce, Tammy / Goldblatt, Peter / Morriso, Joana (2020): Health equity in England: The Marmot Review 10 years on. London: Institute of Health Equity.

Marx, Karl (1962 [1867]): Das Kapital. Band 1. Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx, Karl / Engels, Friedrich, Werke, Band 23, S. 11-802. Berlin/DDR: Dietz Verlag.

Medibüros (2021): Medibüros: Über uns. https://medibueros.org/ueber-uns/ (letzter Zugriff am 14.10.2021).

Navarro, Vicente (2009): What we mean by social determinants of health. In: International journal of health services: planning, administration, evaluation 39/3, 423-441.

Pfeiffer, Julia (2016): Herz und Psyche: Die Rolle des Stresshormons Cortisol. Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM) e. V. 17.6.2016. https://www.dgpm.de/de/presse/presse-informationen/presse-information/herz-und-psyche-die-rolle-des-stresshormons-cortisol/ (letzter Zugriff am 25.01.2022).

Poliklinik Veddel (2017): Ausführliches Konzept. Poliklinik Veddel. Laboratorium der Zukunft. http://web.archive.org/web/20170816031624/http://poliklinik1.org/konzept (letzter Zugriff am 14.10.2021).

Poliklinik Veddel (2021): Rassismus als soziale Determinante von Gesundheit. http://poliklinik1.org/sdg/rassismus (letzter Zugriff am 14.10.2021).

Prior, Lucy / Manley, David / Sabel, Clive E. (2019): Biosocial health geography: New „exposomic“ geographies of health and place. In: Progress in Human Geography 43/3, 531-552.

Pykett, Jessica / Osborne, Tess / Resch, Bernd (2020): From urban stress to neurourbanism: How should we research city well-being? In: Annals of the American Association of Geographers 110/6, 1936-1951.

Razum, Oliver / Spallek, Jacob (2015): Migration und Gesundheit. In: Public Health Forum 23/2, 54-57.

Risler, Julia / Ares, Pablo (2018): Manual of collective mapping. In: kollektiv orangotango+ (Hg.), This is not an atlas. A global collection of counter cartographies. Bielefeld: transcript, 183-204.

Rose, Nikolas / Birk, Rasmus / Manning, Nick (2021): Towards neuroecosociality: Mental health in adversity. In: Theory, Culture & Society 38/1, 1-24.

Rydin, Yvonne / Bleahu, Ana / Davies, Michael / Dávila, Julio D. / Friel, Sharon / Grandis, Giovanni de / Groce, Nora / Hallal, Pedro C. / Hamilton, Ian / Howden-Chapman, Philippa / Lai, Ka-Man / Lim, C. J. / Martins, Juliana / Osrin, David / Ridley, Ian / Scott, Ian / Taylor, Myfanwy / Wilkinson, Paul / Wilson, James (2012): Shaping cities for health: Complexity and the planning of urban environments in the 21st century. In: The Lancet 379/9831, 2079-2108.

Sakdapolrak, Patrick (2010): Orte und Räume der Health Vulnerability. Bourdieus Theorie der Praxis für die Analyse von Krankheit und Gesundheit in megaurbanen Slums von Chennai, Südindien. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik.

Senanayake, Nari / King, Brian (2019): Health-environment futures. Complexity, uncertainty, and bodies. In: Progress in Human Geography 43/4, 711-728.

Shantz, Emily / Elliott, Susan J. (2021): From social determinants to social epigenetics: Health geographies of chronic disease. In: Health & Place 69, 102561.

Steck, Nicole / Lisa, Marxt / Candinas, Daniel / Beck Schimmer, Beatrice / Gebhard, Catherine (2020): Gendermedizin: Patientinnen unterscheiden sich von Patienten. In: Schweizer Ärztezeitung 101/6, 169-171.

Strüver, Anke (2019): Von der Inkorporierung und Verkörperung des Sozialen zur Somatisierung der Umwelt: Posthumanistische Überlegungen zum biosozialen Subjekt. In: Geographica Helvetica 74/2, 223-233.

Strüver, Anke / Marquardt, Nadine (2021): Körper und Materialität. In: Autor*innenkollektiv Geographie und Geschlecht (Hg.), Handbuch Feministische Geographien. Arbeitsweisen und Konzepte. Leverkusen: Barbara Budrich, 167-190.

Tsouros, Agis D. (2015): Twenty-seven years of the WHO European Healthy Cities movement. A sustainable movement for change and innovation at the local level. In: Health Promotion International 30 Supplement 1, i3-i7.

UN (2015): Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/01. https://sdgs.un.org/2030agenda (letzter Zugriff: 03.03.2022)

UN Habitat – United Nations Settlements Programme (2016): Urbanization and development. Emerging futures. World cities report 2016. Nairobi: UN Habitat.

Vaiou, Dina / Kalandides, Ares (2015): Practices of collective action and solidarity. Reconfigurations of the public space in crisis-ridden Athens, Greece. In: Journal of Housing and the Built Environment 31/3, 457-470.

vdää – Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, Regionalgruppe Berlin (2021): Wohnen und Gesundheit. https://www.vdaeae.de/images/vdaeae-Regionalgruppe_Berlin_Wohnen_und_Gesundheit-06-2021.pdf (letzter Zugriff am 13.10.2021).

Virchow, Rudolf (1848): Der Armenarzt. In: Die medicinische Reform 18, 125-141.