Die Qualität historischer Stadträume hat seit jeher eine besondere Faszination auf Stadtplaner*innen und Architekt*innen ausgeübt. Mit der Kritik an der modernen Stadt nach 1960 erfuhr die Betrachtung der alten Städte einen neuen Aufschwung. In Kombination unter anderem mit den technologischen Versprechungen des Computers war es so nur eine Frage der Zeit, bis diese Faszination für die Muster und Ordnungsprinzipien historischer Stadträume in mathematische Berechnungen und Prognosen überführt wurde. Der vorliegende Beitrag widmet sich dieser Entwicklung und ordnet die bisher wenig bekannten Forschungen des Architekten Wolfgang Rauda (1907-1971) in diesen historischen Kontext ein. Insbesondere Raudas Versuch, mithilfe einer mathematisch berechneten „Raumwertzahl“ die Qualität von Stadträumen zu bewerten, offenbart die Unverträglichkeit von Rationalität und Ästhetik: Das individuelle Stadterleben kann nicht durch quantitative Faktoren verallgemeinert werden.

An English abstract can be found at the end of the document.

„Diese optimistischen Jahre mit ihrem Glauben an die wissenschaftliche Planbarkeit der Welt von etwa 1960 bis 1975 waren […] eine ungeheuer kreative Zeit.“ (Sieverts 1997: 52)

Die 1960er-Jahre markieren für den Städtebau des 20. Jahrhunderts einen Umbruch: Der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Städte in der Bundesrepublik galt als weitestgehend abgeschlossen, die Wirtschaftskraft und damit die Anzahl der mannigfaltigen Bauaufgaben stieg, der neu erfundene Computer bot Innovationen in Entwurfstechniken. Auch die Diskurskultur wandelte sich: Durch die Einführung des gemeinsam von Ulrich Conrads und Gerd Albers konzipierten Magazins Stadtbauwelt als viermal jährlich erscheinende Sonderausgabe der Bauwelt und durch die Etablierung der Buchreihe Bauwelt Fundamente wurden die Diskussionen zu Stadtplanung und Städtebau in der Öffentlichkeit ausgetragen. Stadt und städtische Prozesse wurden deutlicher mit ihren historischen Entwicklungen und politischen Veränderungen wahrgenommen – eine neue Phase der kritischen Stadtforschung begann (Belina/Naumann/Strüver 2018; Gribat et al. 2016). Insbesondere die Kritik an der Stadt der Nachkriegsmoderne in Verbindung mit dem neu einsetzenden Zeitalter der Informationstechnologie veränderte dabei die grundsätzliche Argumentationsweise der Stadtplanung. Frühe Simulationsmodelle zur Stadtentwicklung wurden programmiert, um soziale Faktoren der Stadt zu quantifizieren und zu prognostizieren (Streich 2011 [2005]: 546-550). Ebenfalls in den 1960er-Jahren entstanden, unter anderem beeinflusst von Kevin Lynchs Das Bild der Stadt (1965), einerseits Forschungen zur wiederentdeckten Stadtgeschichte und andererseits verschiedene Untersuchungen zur Rationalisierung und Quantifizierung „immaterieller“ Faktoren wie ästhetischer Gestaltung. Dazu gehörte die 1974 als 43. Band der Reihe Bauwelt Fundamente publizierte Doktorarbeit des Stadtplaners Michael Trieb, deren Intention es war, eine objektivierbare Bestimmung der „physisch relevanten formalen Qualität der Städte“ (Trieb 1972: 19) als „Theorie der Stadtgestaltung“ auszuformulieren. Neben Triebs Arbeit ist die Doktorarbeit von Helmut Gebhard (1969) zu benennen, die sich mit der eingehenden Analyse der Raumgestaltungen in mittelgroßen süddeutschen Städten befasst, um ein entsprechendes Bewertungssystem der Stadtgestaltung zu formulieren. Die Herangehensweise Gebhards wurde unter anderem von Wolfgang Rauda übernommen: Er entwickelte die „Raumwertzahl“, eine Zahl zwischen 1 und 500, die eine ästhetische Bewertung eines Stadtraumes unter Berücksichtigung von dessen historischer Entwicklung darstellt (Rauda 1971: [492 f.][1]). Im Folgenden wird dieser Ansatz als Verknüpfung der Methoden von Stadtgeschichtsforschung und Informationsästhetik kontextualisiert. Dabei offenbart sich die Schwäche der Verbindung von Rationalität und Ästhetik: Die Anwendung von vermeintlich in Vergessenheit geratenen Ordnungsprinzipien historischer Städte sollte eine stadtbaukünstlerische Wirkung garantieren, obwohl allein die individuelle Wahrnehmung der Städtebauer*innen und -theoretiker*innen die Interpretation dieser Prinzipien subjektiv beeinflusste.

In den folgenden Ausführungen soll die Entwicklungslinie der Quantifizierung ästhetischer Grundsätze im Städtebau seit dem Zweiten Weltkrieg und im Spannungsfeld mit der beginnenden Postmoderne nachvollzogen werden[2]. Bewusst wird die historische Grenze der Betrachtungen hierbei im Jahr 1975 gesetzt: Mit den Folgen der Ölkrise und dem Europäischen Denkmalschutzjahr setzt eine Renaissance der historischen Stadt ein, die nicht mehr nur den Fachdiskurs beeinflusst, sondern als „europaweite Kultur-Initiative“ auch Bürgerinitiativen hervorbringt (Falser 2008: 99-108). Fokussiert werden im weiteren Verlauf vor allem Theorien zum Städtebau. Dadurch können wichtige Einflüsse der Systemtheorie und vor allem Forschungen zur Planungstheorie nur am Rande gestreift werden.

1.Erste Überlegungen zu Ordnungsprinzipien der historischen Stadt

Die Suche nach Regeln des Städtebaus ist so alt wie die Disziplin selbst: Während Reinhard Baumeisters Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung (1876) und Joseph Stübbens Der Städtebau (1890) klassische Regelwerke zur technischen Planung von Städten darstellen, verfolgte Camillo Sitte in Der Städtebau nach künstlerischen Grundsätzen (1901 [1889]) den Anspruch, die auf der ästhetischen Wahrnehmung basierenden Gesetzmäßigkeiten festzustellen.[3] Durch die empirische Analyse historischer Stadträume entwickelte er, bezogen auf die visuelle Wahrnehmung des*der durch die Stadt Flanierenden, Regeln für eine „gute“ Raumwirkung. Diese hierfür betrachteten Beispiele sind weitestgehend unabhängig von Stilepochen, auch wenn Sitte die jeweiligen Vor- und Nachteile der entsprechenden Epochen deutlich benannte. Sitte forderte allerdings keine Kopie der historischen Formen, sondern erwartete eine Neuinterpretation derer Ordnungsprinzipien auf Grundlage seiner wissenschaftlichen Analysen. Insbesondere auf seine Arbeit aufbauend, transportierten Albert Erich Brinckmann, Theodor Fischer und Heinz Wetzel die traditionalistische Ansicht der Stadtbaukunst in die Nachkriegsmoderne.[4]

1.1.Wolfgang Rauda – Der Städtebau nach seinen raumkulturellen Grundsätzen

Ein Erbe dieser Positionen – bisher in den Forschungsdebatten wenig beachtet – war Wolfgang Rauda (1907-1971).[5] Geboren als Sohn des Denkmalpflegers Fritz Rauda in Zittau und aufgewachsen in Dresden, studierte er Architektur in Dresden und Stuttgart, wurde 1932 bei Adolf Muesmann mit einer Arbeit über den historischen Stadtgrundriss Dresdens promoviert und war 1940 als Regierungsbaumeister und Stadtplaner in dem vom nationalsozialistischen Regime besetzten Osten, in Kępno und Łódź, tätig. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er zurück nach Dresden und erhielt 1952 eine Professur für Wohnungsbau an der dortigen Hochschule. Nicht überzeugt vom sozialistischen Regime und sich in seinen Forschungen eingeschränkt fühlend, wanderte er 1958 nach Hannover aus.[6] Dort arbeitete er als freier Architekt, hauptsächlich für Schul- und Kirchenbauten sowie Gemeindezentren. Sein Forschungsschwerpunkt lag allerdings während seines gesamten Werdegangs in der Erforschung des historischen Städtebaus und seiner Gesetzmäßigkeiten. 1957 formulierte er die Intention seiner Arbeiten im Angesicht der vom Zweiten Weltkrieg zerstörten Städte:

„Zu hoffen und zu wünschen wäre, daß aus dem Beispiel der räumlichen Gestaltung unserer alten Städte und der ihnen innewohnenden räumlichen Gesetzmäßigkeiten für das Bauschaffen innerhalb der alten Stadtkerne – im Herzen unserer Städte – die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten stadtbau-künstlerischen Gestaltens neu gesehen, anerkannt und zu zeitgemäßer Form und Aussage umgeprägt würden.“ (Rauda 1957a: 9)

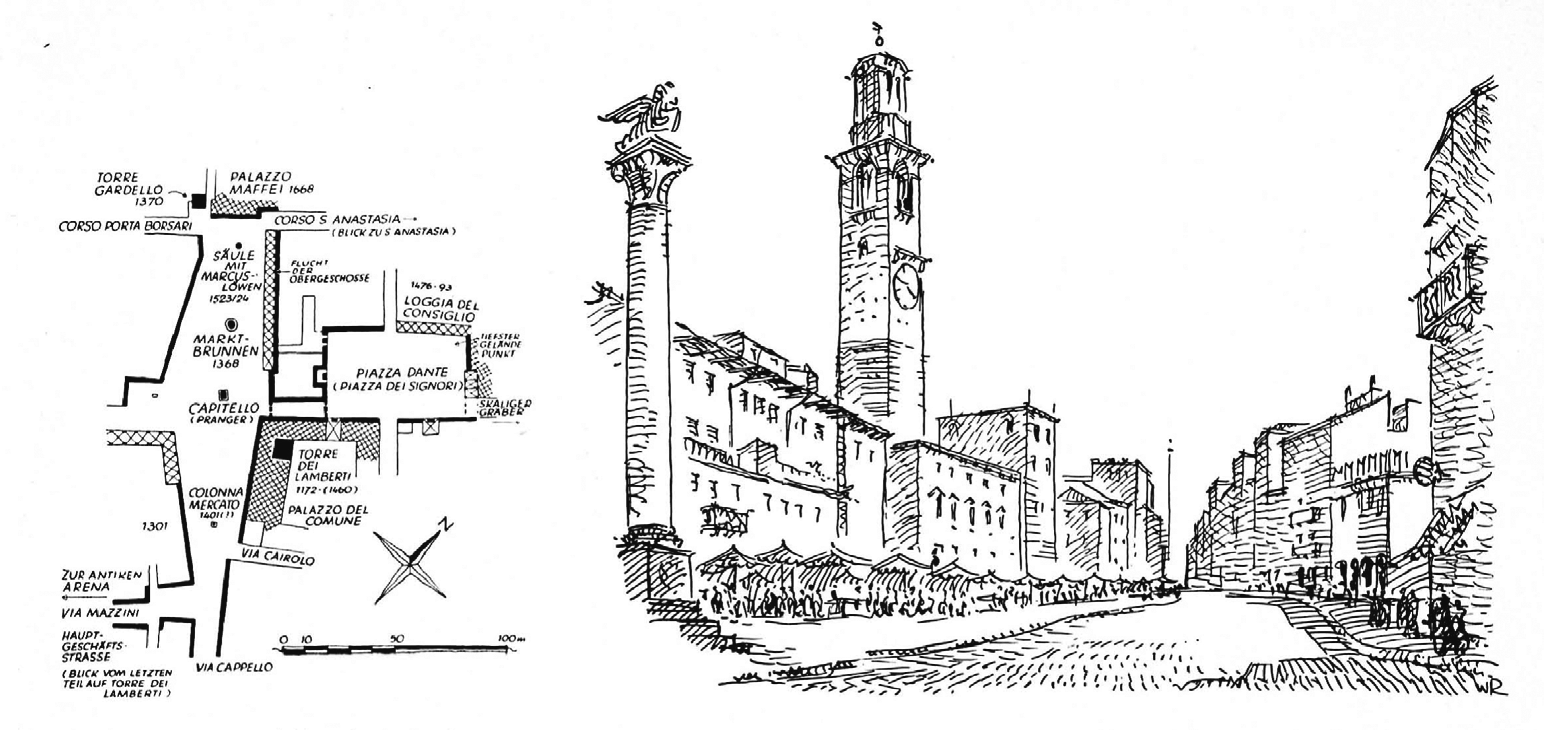

Um diese „räumlichen Gesetzmäßigkeiten“ zu finden, untersuchte Rauda die historischen Epochen von der Antike bis zur Gegenwart und arbeitete epochenspezifische Muster räumlicher Wahrnehmung aus, die im gesellschaftlichen Wandel für entsprechende Raumbildungen im Städtebau wirksam sind. Die Stadtbilder dieser von ihm erst als „Gestaltbereiche“ und später als „Perioden städtebaulicher Raumkulturen“ bezeichneten Epochen seien laut Rauda gekennzeichnet durch verschiedene „Ordnungsprinzipien“, das heißt durch bestimmte Merkmale bezüglich der Symmetrie, des Rhythmus und der Verhältnisse des Stadtraums zum Menschen, zu den umgebenden Freiräumen sowie Bauten. Seine Erkenntnisse hielt er in drei Monografien fest: Raumprobleme im europäischen Städtebau (1956, nur in Westdeutschland erschienen), Lebendige städtebauliche Raumbildung (1957a, 1957b, in West- und Ostdeutschland) und Die historische Stadt im Spiegel städtebaulicher Raumkulturen (1969, nur in Westdeutschland). Hierin analysierte er zahlreiche stadträumliche Beispiele aus allen Epochen, um seine Thesen in der Theorie eines „Städtebaus nach seinen raumkulturellen Grundsätzen“ zu belegen (siehe Abb. 1).

Abb. 1Wolfgang Raudas Analyse der Piazza delle Erbe/Verona im Lageplan und als Perspektive (Rauda 1956: 21)

Als er an der TH Hannover 1968 einen Lehrauftrag erhielt, sah er die Möglichkeit, seine empirische Methode auszubauen: Neben der städtebaulichen Grundlagenlehre mit Fokus auf stadtbauhistorischen Untersuchungen wollte er ein Bewertungssystem von Stadträumen entwickeln. Dieses sollte möglichst viele Stadträume nach allgemein verbindlichen Wertebegriffen analysieren und das Ergebnis in „Raumwertzahlen“ ausdrücken und darstellen.

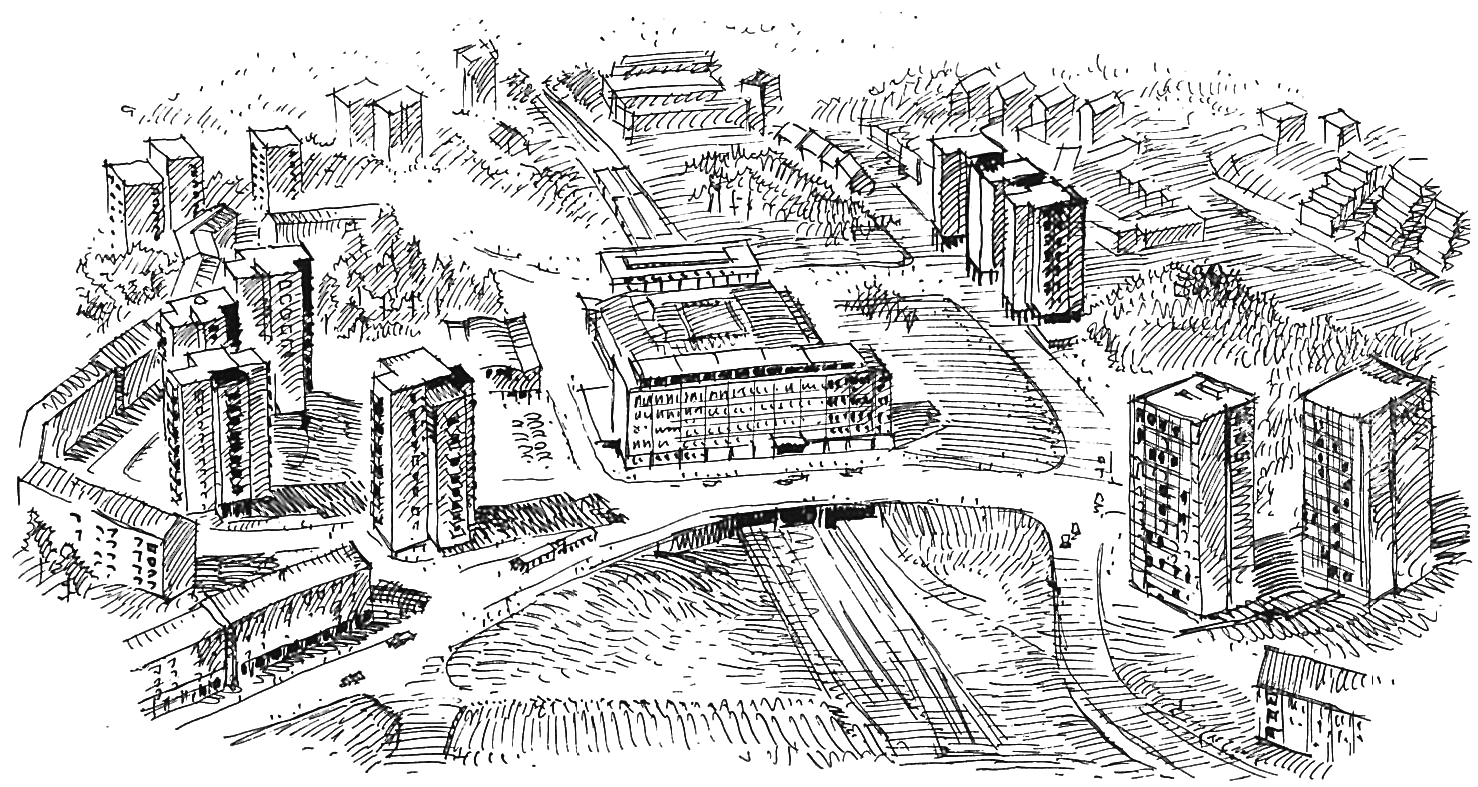

Seine Forschungen waren von Anfang an auf die Suche nach einem städtebaulichen Ausdruck eines neuen Raumbewusstseins im 20. Jahrhundert ausgerichtet. Dabei sah er selbst seine Ausführungen als ideologiefrei an: Seine Prägung durch die Stuttgarter Schule, insbesondere durch Heinz Wetzel, lässt sich zwar deutlich nachvollziehen, dennoch bezog Rauda immer wieder theoretische Ansätze und radikal moderne Planungen in seine Überlegungen ein. So stellte beispielsweise die Trabantenstadt Vällingby (siehe Abb. 2) für ihn zwar einen herausragenden Stadtraum der Nachkriegsmoderne dar, insgesamt befürchtete er allerdings, dass die Leitbilder der nachkriegsmodernen Stadtplanung zu einer „Raumarmut“ und Überforderung der Gesellschaft geführt hätten. Damit griff Rauda wichtige Argumente der Kritik am nachkriegsmodernen Städtebau auf.

Abb. 2Vogelschau Wolfgang Raudas von Vällingby (Rauda 1956: 74)

1.2.Das Scheitern der modernen Stadt

Die bestimmenden Leitbilder des Wiederaufbaus deutscher und europäischer Städte nach dem Zweiten Weltkrieg waren geprägt von sowohl den traumatischen Erfahrungen des Luftkriegs als auch den Folgen der hygienischen Zustände in den hochverdichteten Industriestädten des 19. Jahrhunderts; die Schlagworte „gegliedert“, „aufgelockert“ und „durchgrünt“ prägten die Stadtplanung Westdeutschlands seit den frühen 1940er-Jahren. Neuer Wohnraum für die Zeit nach dem verheerenden Krieg war außerhalb der zertrümmerten Stadtzentren entstanden, mit dem wirtschaftlichen Erstarken der Bundesrepublik begann man nun, intensiver die Gestaltung dieser Zentren zu planen. Unter anderem diesem Thema widmete sich der Deutsche Städtetag 1960 in Augsburg, bei dem der Wirtschaftswissenschaftler Edgar Salin den Einführungsvortrag mit dem Titel Urbanität hielt. In der Herleitung eines politisch und kulturell geprägten Urbanitätsbegriffs von der Antike bis zu den Städten der Renaissance betonte Salin die Bedeutung der Bürgeremanzipation für die Entwicklung von Urbanität.

Die Folgen unter anderem dieses Vortrags für die Stadtplanung waren enorm: Statt die gesellschaftliche Einbindung in die Forderung zu übertragen, verstand man sie räumlich als Anspruch einer „Urbanität durch Dichte“ mit Funktionsmischung und baulicher Höhenentwicklung. So entstanden aus dem Glauben an die Zukunftsfähigkeit des wirtschaftlichen Aufschwungs weitere Wohnsiedlungen am Stadtrand, vornehmlich durch Wohnungsbaugesellschaften, und eine wachsende Tertiärisierung der Innenstädte. Dieser Vorgang, insbesondere in Form von Großsiedlungen wie Neu-Perlach/München, dem Märkischen Viertel/Berlin-West oder Neu-Kranichstein/Darmstadt, sollte später zum Synonym für die „Zweite Zerstörung“ der Städte werden (Hannemann/Sewing 1998: 60 f.). Die dadurch ebenso angeregte Rückbesinnung auf den historischen Städtebau wurde in den folgenden Jahren bestärkt durch Alexander Mitscherlichs Kritik an der Unwirtlichkeit unserer Städte (1965) und seiner darin erläuterten „Traditionsvernichtung“ der Stadtplanung, deren soziale und psychische Folgen noch nicht absehbar seien.

2.Ein neues Bild der Stadt: Einflüsse aus dem englischsprachigen Raum

Das Buch The image of the city von Kevin Lynch muss als eines der wichtigsten Publikationen im Paradigmenwechsel von der modernen Stadt der Nachkriegszeit zur Wiederentdeckung der historischen Stadt in der beginnenden Postmoderne etwas ausführlicher betrachtet werden: Der Architekt und Schüler von Frank Lloyd Wright suchte mithilfe empirischer Bewertung des Stadterlebens nach der Definition des spezifischen und unverwechselbaren Bildes einer Stadt. 1960 erstmals in Amerika erschienen, wurde Lynchs Buch 1965 ins Deutsche übersetzt und in der Reihe Bauwelt Fundamente unter dem Titel Das Bild der Stadt veröffentlicht. Damit wurde auch in Deutschland die Kritik an der Moderne weiter bestärkt.

Grundsätzlich ging Lynch davon aus, dass die Ablesbarkeit des Individuellen, Wiedererkennbaren das entscheidende Merkmal eines spezifischen Stadtbildes darstellt. Hat eine Stadt etwas „Charakteristisches“, würde man als Person in dieser Stadt ein „Heimat-Gefühl“ entwickeln (Lynch 1965: 12 ff.). Die Definition der formalen Kennzeichen dieser Charaktereigenschaft von Stadt versuchte Kevin Lynch durch eine empirische Datensammlung zu fassen:

„Die allererste Aufgabe ist die Beschäftigung mit dem, was man ‚allgemeine Vorstellungen‘ nennen könnte: mit den gemeinsamen geistigen Bildern, die eine große Anzahl der Einwohner einer Stadt in sich trägt; hier findet sich eine Übereinstimmung, die in den Wechselbeziehungen einer einzigen physischen Realität, einer gemeinsamen Kultur und einer die Grundlage bildenden physiologischen Natur in Erscheinung treten könnte.“ (Ebd.: 17)

Es ging ihm um ein Kollektivbewusstsein der Stadtmenschen für die Wechselwirkungen zwischen ihrem Raumbewusstsein und der jeweiligen Raumgestaltung. Dieses „Vorstellungsbild der Umwelt“ bestand laut Lynch aus „Identität, Struktur, Bedeutung“, wobei „Identität“ in dieser deutschen Übersetzung des Buches nicht im Sinne einer „Übereinstimmung“ zu verstehen ist, sondern als „Individualität und Ganzheit“ (Ebd.: 18). Um das Vorstellungsbild nach diesen Merkmalen zu analysieren, betrachtete Lynch die drei nordamerikanischen Städte Boston (Massachusetts), Jersey City (New Jersey) und Los Angeles (Kalifornien). Hier führte er Interviews mit einigen Ortsansässigen, ließ sie Stadtpläne zeichnen, Wege beschreiben, befragte sie zu Besonderheiten ihrer jeweiligen Stadt und übertrug diese subjektiven Eindrücke auf eine empirische Bewertung des Stadterlebens. Er nutzte hierfür wissenschaftliche Methoden aus der Gestaltpsychologie und der topologischen Psychologie, um das soziale Verhalten der Stadtbewohnerschaft innerhalb ihrer Umwelterfahrungen zu untersuchen. Die von den Bewohner*innen aus der Erinnerung gezeichneten Stadtpläne mit Markierung der wichtigsten Stadtelemente interpretierte er und übertrug sie in sogenannte Vorstellungsbilder (Lynch 1965: 161-181).

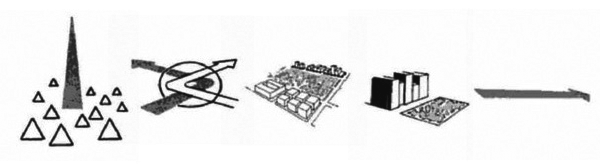

Formal leitete er daraus verschiedene Erkenntnisse zur Charakterisierung eines individuellen Stadtbildes ab. Besonders relevant wären der freie Raum und ein ausgedehntes Blickfeld zum Überblick, zu der Orientierung und der grundsätzlichen „Freude“ an einem „gutangelegten Panorama“ (ebd.: 57). Außerdem bevorzugten bzw. bemerkten die Befragten insbesondere landschaftliche Züge innerhalb der Stadt als Gegensatz zur visuellen Dominanz der Straßen. In allen drei Städten wurde häufig auf „Kontraste“ hingewiesen: soziale Klassen, Alter der Bauwerke, Grad der Sauberkeit, Art der Landschaftsgestaltung etc. (ebd.: 58 f.). Aus diesen beschreibenden Charakteristika der Stadt leitete Lynch die „Elemente des Stadtbildes“ ab: Wege, Grenzlinien, Bereiche, Brennpunkte und Merkzeichen. Aus den Beziehungen innerhalb dieser Elemente entwickelte er deren gemeinsame Eigenschaften: Einmaligkeit, Klarheit der Form, Kontinuität, Dominanz, Klarheit der Verbindungsglieder, Richtungsdifferenzierung, Umfang des Sichtbereichs, Bewegungsbewusstsein, zeitliche Reihenfolge, Namen und Bedeutungen (Lynch 1965: 125-128). Mit Piktogrammen versehen (siehe Abb. 3), konnte er seine Erkenntnisse in eine gewisse Allgemeingültigkeit übertragen. Das Innovative an Lynchs Herangehensweise bestand in der Analyse des „Innenbilds“ der Stadt aus der Analyse der Empfindungen der Bewohnerschaft heraus (Sieverts 1997: 56). Er stellte die Fragen nach der Wiedererkennung, visuellen Wahrnehmung, Orientierung und Wechselwirkung zwischen Umwelt und den Bewohner*innen sowie nach ihren eigenen subjektiven Bewertungen dieses Stadtbildes. Damit bediente er sozialwissenschaftliche wie auch stadtplanerische Fragestellungen.

Abb. 3Die Piktogramme aus Kevin Lynchs Das Bild der Stadt (Lynch 1965: 60-62)

Während Lynch mit seinen Ausführungen unter anderem eine gesellschaftliche Erziehung zur Stadtbaukunst anstrebte (Lynch 1965: 142), intendierte der britische Architekturtheoretiker Gordon Cullen eine eigene Bewegung innerhalb seiner Fachdisziplin: Er formulierte seine Idee der Townscape in der gleichnamigen Monografie von 1961, eine Übersetzung ins Deutsche erfolgte allerdings erst 1991.[7] Das Buch besteht hauptsächlich aus Abbildungen: Sequenzen von Stadträumen, Beispielen von Stadtmobiliar, Skizzen, Collagen, Fotografien und Luftbildern. Wie auch Kevin Lynch versuchte Gordon Cullen die Zusammenhänge zwischen Sehen und Erleben der Stadt darzustellen, verzichtete aber auf jegliche wissenschaftliche Methoden. Diese Bildersammlung bezeichnete Cullen als Vokabular der Stadt, als Wörterbuch, das unabhängig von Stilepochen, geographischen Bezugspunkten, Größe oder Bedeutung des präsentierten Stadtraums die „Kunst der Stadtgestaltung“ (Cullen 1991: 197) darstellte. Mithilfe empirischer Sammlung unterschiedlichster Beispiele sollte damit eine Sprache der Stadtbaukunst, basierend auf der visuellen Wahrnehmung und Interaktion des Betrachtenden mit dem ihn umgebenden Stadtraum, entwickelt werden.

Das Konzept des „Wörterbuchs“ ist wiederum aus dem US-Amerikanischen nach Mitteleuropa gelangt: A pattern language (Alexander/Ishikawa/Silversetin 1977) basierte auf Christopher Alexanders Überlegungen aus den 1960er-Jahren zur Systematisierung von Designproblemen. 1964 definierte Alexander, geboren in Wien und ausgebildet zum Architekturtheoretiker in Großbritannien, in seiner Publikation Notes on the synthesis of form den städtebaulichen Gestaltungsprozess als „process of inventing things which display new physical order, organization, form, in response to function“ (Alexander 1964: 1). Man müsse sich mit den Einzelaspekten einer gestalterischen Aufgabe auseinandersetzen, wie es auch in den Ingenieur- und anderen Wissenschaften getan werde. Die Gestaltenden müssten ihre Rolle im Gestaltungsprozess finden – dieser läge im Erkennen und in der Organisation der Gestaltungsaufgaben.[8]

Konzentrierte sich Alexander in dieser Arbeit noch auf die Form an sich, nutzte er seine Erkenntnisse in den folgenden Jahren für die Architektur. Den Höhepunkt seines Schaffens stellt die 1977 gemeinsam mit weiteren Personen verfasste Publikation A pattern language dar, in der er architektonische und städtebauliche Probleme systematisierte und mit Diagrammen verknüpfte, um Lösungsansätze zu verdeutlichen. Hierin listete er 253 Muster auf, die als Bausteine genutzt und verknüpft werden könnten, um ein architektonisches „Problem“ zu lösen. Hatte er in Notes on the synthesis of form noch mit mathematischen Gleichungen und informationstheoretischen Ansätzen argumentiert, weswegen Thomas Sieverts den Ansatz als grundlegend auf der Suche nach einer Objektivierung der Intuition bezeichnet hatte (Sieverts 1969: 113), ist die Muster-Sprache eher als Versuch zu einer harmonischen Ordnung der gebauten Umwelt zu betrachten. Dennoch war das systemtheoretische Denken in seinen Arbeiten fest verankert.[9]

3.Die Wiederentdeckung der Stadtgeschichte

Die Kritik am (nachkriegs-)modernen Städtebau und die oben besprochenen Lösungsansätze aus dem englischsprachigen Raum führten zu einer Wiederentdeckung der Qualität und der Bedeutung historischer Stadträume in Mitteleuropa und insbesondere in der Bundesrepublik. Einer der Protagonist*innen und Vorreiter*innen auf dem Gebiet der Stadtgeschichtsforschung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Cord Meckseper: Er studierte in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre Architektur, Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie an der TH Stuttgart, wurde 1969 zu einer stadtbauhistorischen Betrachtung promoviert und 1970 für das Lehrgebiet der Stadtbaugeschichte habilitiert. Im Rückblick auf den Beginn seiner Forschungskarriere beschrieb er den „völligen Umbruch“ in der Forschung zur Stadtgeschichte um 1970 (Meckseper 2007: 15). Dieser Umbruch hätte sich vor allem durch eine neue methodische Herangehensweise und die Betrachtung der Stadt nicht nur über archivalische Schriftquellen oder das Erscheinungsbild des Stadtgrundrisses an sich, sondern durch die Analyse der vorhandenen Bausubstanz geäußert. Dies war laut Meckseper nur durch ein neues „Deutungsmuster der Geschichte“ möglich, durch das man „die Stadtgestalt nicht mehr als Emanzipation völkischer Stammeskultur oder ähnlichem zu deuten versuchte, sondern als ‚Überbauphänomen‘ gesellschaftlicher, gar primär ökonomischer Bedingungen begriff“ (2007: 15). Diese neue Deutung der Geschichte würde auf der „eher als konservativ, wenn nicht reaktionär eingestuften“ Stadtgeschichtsforschung seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts aufbauen (ebd.). Durch diesen methodischen Umbruch wurden diverse Initiativen zur Förderung stadtbaugeschichtlicher Forschung gegründet, von denen hier nur zwei exemplarisch genannt werden sollen: das 1970 etablierte Institut für vergleichende Städtegeschichte in Münster und der 1974 durch Karl Fehn ins Leben gerufene „Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa“. Dazu kamen neue Überblickswerke wie der Deutsche und der Westfälische Städteatlas von Heinz Stoob (1973, 1975) und die Gründung der Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege (später: Die alte Stadt, heute Forum Stadt) durch Otto Borst 1974.

Neben diesen Forschungsinstitutionen stieg die Zahl von Betrachtungen zur Geschichte der Stadt: Exemplarisch zu nennen sind die 1961 von Lewis Mumford verfasste City in history, 1963 erstmals in Deutschland erschienen, und die 1975 veröffentlichte Storia della città Leonardo Benevolos (in dt. Übersetzung von 1983) als umfassende Geschichtsbetrachtung der fünftausendjährigen Entwicklung städtischer Lebensräume. Beiden Werken ist gemein, dass sie sich als Auseinandersetzung mit den Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Gesellschaft verstanden. So sei Lewis Mumfords mehrbändige Publikation „auch eine Geschichte des Städtebaus“, aber vor allem „eine Universalgeschichte“ sowohl der Stadt als auch des Stadtlebens (Mumford 1963: Klappentext). Leonardo Benevolo hingegen formulierte die Intention seines Buches wie folgt: „Innerhalb dieses umfassenden historischen Rahmens werden wir die Veränderungen der Umwelt untersuchen, die durch die Art des Zusammenlebens der Menschen bedingt sind und die ihrerseits auf verschiedenartige Weise das Zusammenleben der Menschen beeinflußten.“ (1983: 6)

Doch nicht nur die Geschichte der Stadt an sich wurde als Forschungsdesiderat erkannt, auch die Auseinandersetzung mit den bisherigen städtebautheoretischen Arbeiten erlebte eine neue Rezeptionsgeschichte: Allen voran müssen hier die Werke von Gerd Albers genannt werden, der 1975 die Entwicklungslinien im Städtebau von 1875 bis 1945 darstellte. In dieser Veröffentlichung untersuchte er wichtige städtebautheoretische Schriften auf ihre Aussagen zur Wissenschaftsdisziplin Städtebau, dem Wesen, den Grundlagen und Zielen, der Organisation sowie Rechts- und Kostenfragen des Planens, außerdem ging er ihren Thesen zu Strukturordnung und Gestaltung als Planungsaufgabe sowie zu Sanierung und Stadterneuerung nach. Zu den betrachteten Schlüsselfiguren gehörten Camillo Sitte, Reinhard Baumeister, Joseph Stübben, Ebenezer Howard, Raymond Unwin, Cornelius Gurlitt, Gottfried Feder und Heinz Wetzel. Dieser Versuch der Typologisierung von theoretischen Abhandlungen war eine zeitgemäße wissenschaftliche Methode, die auch in den Dissertationen von Helmut Winter (1988) und Zrinka Rudež (1988) angewandt wurde.

Daneben setzte eine Art „Sitte-Renaissance“ ein, die bis heute anhält: Rezipierte man Sittes Schriften in der Moderne unter anderem wegen Le Corbusiers Gegenposition im deutschsprachigen Raum kaum, wurden sie im Nationalsozialismus als bildungsbürgerlich-idealistisches Ideal übernommen, weswegen sie auch in der direkten Nachkriegsmoderne kaum nutzbar waren. Erst mit der beginnenden differenzierten Auseinandersetzung und Reflektion der Wirkungen der Sitte-Anhänger, aber auch durch die Übernahme der Ideen seiner „künstlerischen Grundsätze im Städtebau“ durch internationale Publikationen wie von Kevin Lynch wurde Camillo Sitte wieder zu einem Standard in den Literaturverzeichnissen der architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Betrachtungen.

Aus den Erkenntnissen zu den Entwicklungslinien im Städtebau bis 1945 entwickelte sich knapp zehn Jahre später die Folgepublikation von Gerd Albers in Zusammenarbeit mit dem aus Griechenland stammenden Stadthistoriker Alexander Papageorgiou-Venetas Stadtplanung. Entwicklungslinien 1945-1980. Durch einen ideengeschichtlichen Ansatz setzten sich die beiden in zwei Bänden mit den Thesen der städtebaulichen Literatur und beispielgebenden Konzepten auseinander, um die Vielfalt der Positionen und Veränderungen der Schwerpunkte zu analysieren. Aus dieser Analyse der theoretischen Konzepte formulierten Gerd Albers und Alexander Papageorgiou-Venetas eine Lösung für die Kritik an der Stadt der Nachkriegsmoderne, die in der Zwischenzeit durch andere Faktoren ebenso entwickelt worden war: die Beachtung der Besonderheiten von sichtbaren Zeugnissen der vormodernen Stadt für die zukünftige Stadtplanung. Sie formulierten dies wie folgt: „Indessen wird man das heute erreichte Bewußtsein von der Bedeutung der baulichen Kontinuität in unseren Städten – und deren Sichtbarmachung – auch künftig nicht missen wollen.“ (Albers/Papageorgiou-Venetas 1984: 300)

4.Stadtsimulationen

Die empirische Herangehensweise Kevin Lynchs und die Forderung einer Systematisierung der Ästhetik wie beispielsweise durch Gordon Cullen prägten den Städtebau von der theoretischen Seite her. Doch die Kritik an der Stadtentwicklung in den 1960er-Jahren forderte auch mehr Kontrolle und Steuerung der Planung: Darlegungen zur Planung als politischer Prozess von Fritz W. Scharpf (1973) oder zu Strukturprobleme[n] des kapitalistischen Staates von Claus Offe (1972) verstärkten den Drang nach einer strukturellen Nachvollziehbarkeit der Planungssteuerung. Zusammen mit einer Art Glauben an die Allgewalt der Technik durch das beginnende Informationszeitalter entwickelten sich verschiedene rational-wissenschaftliche Berechnungsmethoden (Müller-Raemisch 1990: 106).

Der Computer mit seinen Versprechungen einer rein berechenbaren Welt führte die westliche Gesellschaft in das Informationszeitalter. Max Bense übertrug die Informationstheorie auf die Ästhetik, Manfred Kiemle nutzte unter anderem dessen Konzept als architekturtheoretischen Ansatz (Dreyer 2012). 1972 stellten Gerhard Fehl, Mark Fester und Nikolaus Kuhnert fest, dass die „Kybernetik“ und der Strukturalismus großen Einfluss auf die Gesellschafts- und Planungstheorie haben. Erneut ist es die diskursschärfende Reihe Bauwelt Fundamente, die diesem Thema einen Band widmet: Unter dem Titel „Planung und Information“ sammelten Fehl, Fester und Kuhnert relevante system- und planungstheoretische Aufsätze, um eine „reale Planungstheorie“ zu entwickeln, die „von der Analyse der historischen gesellschaftlichen Bedingungen auszugehen hat“ (Fehl/Fester/Kuhnert 1972: 8).

All diese Einflüsse wirkten sich auf die Stadtplanung aus: Simulationsmodelle für die Stadtentwicklungsplanung sollten das komplexe System Stadt messbar, quantifizierbar und vor allem vorhersehbar darstellen. Exemplarisch soll im Folgenden auf zwei in Deutschland entwickelte Simulationsmodelle eingegangen werden: das Berliner Simulationsmodell (BESI) des Zentrums Berlin für Zukunftsforschung e. V. und das Modell POLIS, das am Frankfurter Batelle-Institut e. V. entwickelt wurde. Beide Modelle basierten im Großen und Ganzen auf dem Modell „Urban Dynamics“, das 1969 von Jay Wright Forrester vorgestellt wurde.

Das Berliner Simulationsmodell wurde vom Berliner Senat beauftragt, um „für das Studium des Strukturwandels von Großstädten am Beispiel Berlin (West) mit besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einflußfaktoren“ (Nowak 1973: 69) eine Entscheidungshilfe für die kommunale Planung zu entwickeln. Von Anfang an war eine enge Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Führungskräften vorausgesetzt. In dem Modell wurde die Stadt als sozioökonomisches, kybernetisches System betrachtet, dessen jeweilige Bürgermeister*innen die Entwicklungsziele formulieren. Im Vergleich dieser Ziele mit dem tatsächlichen Zustand und unter Berücksichtigung statistischer, wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnisse sollte eine Entscheidungshilfe für die Stadtentwicklung konzipiert werden. BESI erhob den Anspruch, alle Bereiche sozialer Faktoren in der Stadtentwicklung zu betrachten: Bevölkerung, Flächennutzung, Bildungs-, Wohnungs-, Gesundheits- und Verkehrswesen sowie Unterhaltung, Kultur und Politik. Die Erfüllung dieses Anspruchs wäre komplex und damit teuer gewesen – nach nur einem Jahr wurden dem Zentrum Berlin für Zukunftsforschung e. V. die finanziellen Mittel durch den Berliner Senat gestrichen und das Projekt wurde nicht weiterverfolgt (Nowak 1973: 69-73).

Dagegen hatte das in Frankfurt entwickelte und vom Bundesministerium für Städtebau und Wohnungswesen finanzierte POLIS-Modell ein deutlich reduzierteres Programm: Die Anwendung der Simulation war auf die Flächennutzung und den Verkehr der Stadt Köln konzentriert. Um das städtische Verkehrssystem entsprechend den Bedürfnissen weiter auszubauen, wurden unter anderem statistische Daten wie die Bevölkerung nach Alter, Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen und Wohnungen nach Bauzustand erfasst. Insbesondere die Reisezeiten sowohl mit dem Individual- als auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr sollten verbessert werden. Das Simulationsmodell wurde 1973 auf die Wiener Stadtentwicklung angewendet und 1975 in die Datenbank der Stadtentwicklung Köln implementiert. Die Vorbemerkung des Schlussberichts zu dieser Einbindung der Daten suggeriert allerdings, dass die Anwendung des Modells bei den Beschäftigten des Stadtplanungsamtes Köln nicht auf großes Interesse gestoßen war (Ruppert 1979: 19).

Beide Modelle waren von der Systemtheorie und der Systemanalyse beeinflusst: Sie stellten den Versuch dar, auch soziale Faktoren der Stadt in Subsysteme zu unterteilen und diese durch empirische Methoden in einem Simulationsmodell zu erfassen. Zwar konnten die Modelle darüber zu berechneten Ergebnissen gelangen, hatten allerdings noch keine Möglichkeiten, diese auch darzustellen und sie damit der Politik und vor allem der Öffentlichkeit zu vermitteln. Dadurch waren die von Fachleuten aus Computer- und Wirtschaftswissenschaften entwickelten Prozesse schlecht nachvollziehbar und die Simulationen wurden wieder verworfen (Streich 2011 [2005]: 546-550). Vor allem das Berliner Modell BESI scheiterte am eigenen Anspruch: Die Komplexität der Stadt bleibt offensichtlich undefinierbar und ihre Entwicklung nicht vorhersehbar.

5.Die Rationalisierung der historischen Stadt

Die bisher vorgestellten drei Ebenen einer frühen kritischen Stadtforschung – sozialwissenschaftliche Untersuchungen zum individuellen Bild von Stadt, die Wiederentdeckung der Qualität historischer Stadträume und die informationsästhetischen sowie systemtheoretischen Möglichkeiten der Quantifizierung von Faktoren der Stadtentwicklung – kulminierten in verschiedenen Forschungsansätzen zur rationalen Bewertung von Stadtgestaltung. Diese resultierten auch aus einem Umdenken einer in der Architektur- und Planungspraxis der späten 1960er-Jahre aufstrebenden Generation von Architekt*innen, zu denen der eingangs zitierte Thomas Sieverts zu zählen ist. Dieser beschreibt jene Zeit wie folgt: „Ich gehörte damals zu der Gruppe junger städtebaulich ausgerichteter Architekten […], die mit ihrer traditionellen ‚handwerklichen‘ und auf ‚Intuition und Erfahrung‘ beruhenden Ausbildung unzufrieden waren und nach wissenschaftlich-methodischen Grundlagen ihres Metiers suchten.“ (Sieverts 1997: 52)

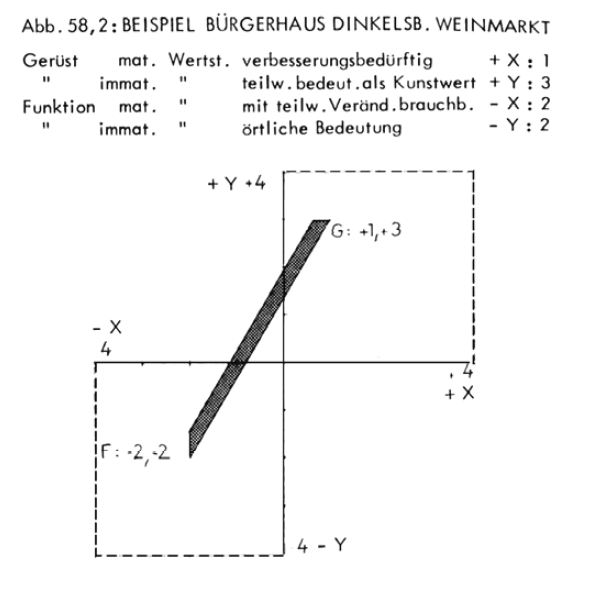

Das intuitive Entwerfen war in einer Zeit der sozialwissenschaftlichen Ansprüche kaum noch zeitgemäß. Gerade die junge Architekt*innengeneration definierte sich weniger über besonders kreative und intuitive Ideen, sondern forderte – unter anderem resultierend aus den Studierendenprotesten 1968 – wissenschaftliche Grundlagen für die Entwürfe und die theoretische sowie auch politische Diskussion zur Architektur. Die Folge waren experimentelle Lehr- und Praxisformate in selbstorganisierten Kooperationsseminaren (Gribat 2019: 20). Darüber hinaus resultierte die Kritik am Städtebau auf der akademischen Ebene in Neugründungen von Studiengängen an den Hochschulen mit Schwerpunkten auf Stadt- und Regional- bzw. Raumplanung. An diesen neu gegründeten Instituten entstanden in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre einige Forschungsarbeiten zur rationalen Bewertung der Stadtgestalt. Interessanterweise konzentrierten sich einige dieser Arbeiten in Anlehnung an Camillo Sitte auf die visuelle Wahrnehmbarkeit von städtebaulichen Ordnungsprinzipien. Dazu gehört die Dissertation von Helmut Gebhard: In dieser 1969 am Institut für Städtebau an der TH München von Gerd Albers betreuten Doktorarbeit beschäftigte er sich mit der eingehenden Analyse der Raumgestaltungen in Dinkelsbühl, Rothenburg ob der Tauber, Nördlingen und Donauwörth und formulierte ein Bewertungssystem für die „immateriellen“ ästhetischen Faktoren der Stadtgestaltung neben den „materiellen“ topographischen, strukturellen und technischen Gesichtspunkten. Die Arbeit selbst war konsequent methodisch gehalten: Jede der Städte hatte Gebhard nach bestimmten Kategorien untersucht und diese im Anschluss daran miteinander verglichen. In einem an die Zusammenfassung anschließenden Exkurs übertrug er die Allgemeingültigkeit der Erkenntnisse durch Systematisierung in ein übergeordnetes Wertungssystem. Auch die Darstellung und Vermittlung – das Problem der oben genannten Simulationsmodelle der Stadtentwicklung – versuchte er durch eine Koordinatengrafik zu lösen (siehe Abb. 4).

Abb. 4Koordinatensystem zur Darstellung der Wertstufen nach Helmut Gebhard (Gebhard 1969: 69)

Diese Arbeit war wohl eine der frühesten diesbezüglichen Überlegungen mit einer Ausarbeitung bis zur Darstellungsmethodik der Ergebnisse. Dabei beschränkten sich die Ausführungen Gebhards auf die Bewertung der vorhandenen Bausubstanz und damit auf einzelne Gebäude.

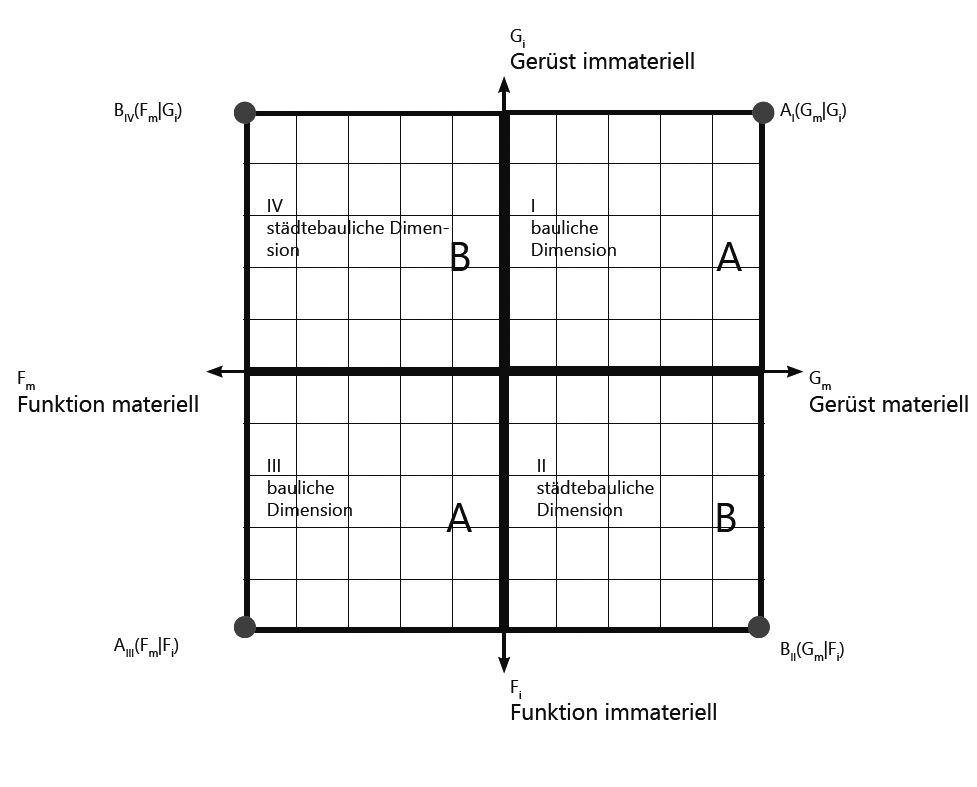

Ebenfalls ohne Computerkenntnisse, dafür aus rein mathematischer Sicht, erweiterte Wolfgang Rauda Gebhards Methode um einen städtebaulichen Maßstab. In seinem unveröffentlichten Manuskript Festliches Venedig, Stadtbaukunst im Wandel von Raum und Zeit. Ein Beitrag zur Rettung europäischer, historischer Städte, das der Autorin vorliegt, entwickelte er anhand der Stadtgeschichte Venedigs eine Berechnung zur Quantifizierung der Qualität eines Stadtraums.[10] Ebenfalls ausgehend von den materiellen und immateriellen Faktoren und der Darstellung im – bei Rauda nun kartesischen – Koordinatensystem, sollte die „Raumwertzahl“ berechnet werden: eine natürliche Zahl zwischen 1 und 500 zur Angabe der Qualität eines Stadtraums.

Innerhalb des Koordinatensystems mit seinen vier Quadranten trug Rauda materielle Werte an der x-Achse und immateriellen Werte an der y-Achse ein. Darüber hinaus erfasste er die Werte für „Gerüst“, das heißt Bau, Gebäude, Bebauung, Gefüge, Gestalt oder Form, und bildete sie jeweils in die positive Werterichtung ab sowie jene für „Funktion“, die Einbeziehung der Gesamtheit des in der Stadt wirksamen Lebens, die er in die negative Richtung eintrug. Rauda erweiterte zudem die Definitionen Gebhards und legte die einzelnen Wertstufen wie folgt fest: Die materielle Wertstufe für das „Gerüst“ gibt die Fähigkeit eines Baukörpers und seiner Wand an, Raum herzustellen, während die materielle Wertstufe der „Funktion“ die Verbundwirkung mit dem benachbarten architektonischen Freiraum bewertet. Die immaterielle Wertstufe der „Funktion“ des Baukörpers zeigt also, inwiefern der Baukörper Anteil „am Bewirken eines räumlichen Kunstwerkes hat“, während die Wertstufe des „Gerüsts“ kalkuliert, welchen Anteil der gebildete Raum „an der räumlichen Bewußtseinsbildung der Gesellschaft“ hat (Rauda 1971: [493]). Für die Wertstufen der einzelnen Kategorien jeweils für die bauliche und die städtebauliche Situation legt Rauda Werte von 0 bis 5 fest (siehe Abb. 5), von denen jedem Wert eine Bedeutung zugewiesen wird: So rangiert der Wert für das immaterielle Gerüst der baulichen Situation von „keiner Bedeutung als Kunstwerk“ (Wert: 0) über „Baudenkmal örtlicher Bedeutung“ (Wert: 2) bis hin zu „Baudenkmal internationaler Bedeutung (Wert: 5).

Abb. 5Koordinatensystem zur Darstellung der Wertstufen nach Rauda (Darstellung der Autorin)

Diese Werte fanden auch eine Übertragung auf die städtebauliche Situation: Wird dem Bauwerk eine geringe Bedeutung innerhalb des architektonischen Freiraums zugesprochen, erhält es den Wert 1, bei übernationaler Bedeutung den Wert 5. In Quadrant I des Koordinatensystems wird die bauliche Dimension der materiellen Werte, in Quadrant III die der immateriellen Werte abgetragen. Die Quadranten II und IV bilden die entsprechenden Werte der städtebaulichen Situation ab. Daraus resultiert ein mit vier Rechtecken gefülltes Koordinatensystem, dessen jeweilige Flächen summiert die Raumwertzahl ergeben. Diese Berechnung sollte für einzelne historische Entwicklungsstufen eines städtebaulichen Raums erfolgen: Rauda selbst führte diese Untersuchung für verschiedene Entwicklungsstufen der Piazza San Marco mit deren raumbegrenzenden Wänden der Basilica di San Marco, der alten sowie neuen Prokuratien, der Westseite der Piazza sowie des Dogenpalastes durch. Er kam dabei zu dem Schluss, dass die Raumwertzahl seit der Neuerrichtung der Westseite 1805 gesunken war und nur eine sogenannte „Stadtregenerierung“, das heißt eine städtebauliche Anpassung sowohl in formaler als auch in funktionaler Art, die Raumwertzahl wieder in die Nähe der „idealen Raumwertzahl von 500“ bringen könne (Rauda 1971: [492]). Insbesondere die Entwicklung Venedigs als „Schlafstadt für Fremde und Einheimische“ müsse aufgehalten werden. Rauda plante hierzu, die Ausbreitung der touristischen Erschließung und entsprechender Läden einzudämmen, um beispielsweise an der Piazza Platz für Wohnungen und ein Tagungszentrum zu schaffen. Ergänzt durch eine U-Bahn-Linie durch Venedig würden so „neue Impulse“ die „Stagnation“, die sich „abzeichnende Entleerung der City und ihres Herzens“ stoppen und das Stadtzentrum wieder als „Geschäftszentrum“ definiert werden (ebd.: [389]).

Mit einer Methode zur qualitativen Berechnung eines Stadtraums erfüllte Rauda seine eigene Forderung aus den 1950er-Jahren zur Identifikation der „räumlichen Gesetzmäßigkeiten für das Bauschaffen innerhalb der alten Stadtkerne“ (Rauda 1957b: 9). Seine in der Zwischenzeit entwickelte Theorie der städtebaulichen Raumkultur basiert dabei ausschließlich auf der rein visuellen Wahrnehmung der durch die Stadt flanierenden Person. Damit hatte er eine Theorie der Raumwahrnehmung im Städtebau formuliert.

Nur kurze Zeit später entstand eine der ausführlichsten Arbeiten zur theoretischen Definition der Stadtgestaltung: Die Forschungsarbeit Theorie der Stadtgestaltung von Michael Trieb, die 1972 – nach Raudas Tod – als Dissertation an der TH Stuttgart verteidigt und 1974 in überarbeiteter Fassung in der Reihe Bauwelt Fundamente erschien. In Reaktion auf die Kritik von Mitscherlichs These zur Unwissenheit über die psychischen Folgen der Stadtgestaltung wollte Trieb mit seiner Arbeit die Gestaltung von „Erlebnisräumen“ forcieren (Trieb 1972: 10 ff.).[11] Entsprechend den oben beschriebenen Prinzipien der Informationsästhetik, das heißt der Beschreibung ästhetischer Produkte durch mathematisch-informationstheoretische Mittel, wie sie beispielsweise durch Max Bense seit den 1950er-Jahren beschrieben wurden,[12] widmete sich Michael Trieb den einzelnen Entscheidungen im Planungsprozess, die bisher zu häufig willkürlich getroffen würden. Planer*innen wären sich zwar prinzipiell bewusst, dass die städtebauliche Setzung eines Gebäudes eine gewisse Wirkung hätte,[13] aber beim Versuch, diese ästhetische Wirkung als Qualität der urbanen Umwelt rational zu fassen, würde man vor vielen vermeintlich subjektiv zu beantwortenden Fragen stehen:

„Warum ziehen wir manchmal längere Wege kürzeren vor? Warum wirken manche Straßen länger als gleichlange andere? Warum ermüden manche Wege mehr als andere? Warum sind manche Stadtviertel beliebter als andere? Wie kann man den Verlust einer Aussichtsplatte an einer sonst bebauten früheren Aussichtsstraße bewerten? Warum findet man sich in manchen Stadtvierteln schlechter zurecht als in anderen?“ (Trieb 1972: 19)

Das Ziel von Triebs Arbeit war die Darstellung der Stadtgestaltung als wissenschaftliche Disziplin – als Theorie – durch die Verbindung von sozial- sowie gestaltpsychologischen und anthropologischen Verfahren mit den Erkenntnissen aus der Semiotik, der Entwurfstheorie, der Stadtsoziologie und den Entwicklungslinien des Städtebaus, kurz: „Was verbindet die informationstheoretischen Arbeiten Max Benses mit den künstlerischen Regeln Camillo Sittes?“ (Ebd.)

In der Analyse der einzelnen Einflussfaktoren auf die Ebenen der Stadtwahrnehmung lässt sich Triebs Theorie der Stadtgestaltung wie folgt nachvollziehen (Trieb 1974: 91): Tritt auf der einen Seite der*die „Umweltbeobachtende“ in einen urbanen Raum ein, nimmt er*sie grundsätzlich das Stadtbild wahr – diese Wahrnehmung erfolgt unter bestimmten Bedingungen und in Abhängigkeit der Intentionen der beobachtenden Person. Daraufhin erfolgen eine Interaktion mit der Umwelt sowie die Wahrnehmung von Qualitäten verschiedener Art und es ergibt sich eine Aktion des*der Betrachtenden innerhalb des Stadtraums. Der*die „Umweltplaner*in“ auf der anderen Seite kann die Qualitäten und die Umwelt selbst beeinflussen. Da es innerhalb der einzelnen Modellebenen und -elemente Abhängigkeiten, Verbindungen und Wechselbeziehungen gibt, können die Entscheidungen der Planer*innen die jeweilige Umwelt entsprechend beeinflussen.

Im Grunde erreichte Trieb damit das, was Sieverts einige Jahre zuvor mit dem Verweis auf Christopher Alexander gefordert hatte: Er unterteilte das „Problem der Stadtgestaltung“ in mehrere „Unterprobleme“ und versuchte Einzellösungen zu erarbeiten, die in ihrer Summe die Gesamtlösung darstellten. Dabei nutzte er einerseits den Ansatz von Cullen und Lynch, die „Ästhetik“ nicht nur als „schöne Zutat“, sondern als „Teil essentieller menschlicher Interessen“ (Trieb 1972: 34) zu begreifen, und nahm andererseits die von Helmut Gebhard definierten materiellen und immateriellen Faktoren des Städtebaus auf.[14]

In der konkreten Anwendung seiner Theorie wird die Nähe zu Cullen und Lynch noch deutlicher: Die Planung auf der „Stadtbildebene“ sollte mithilfe der bei Lynch erprobten Befragungsmethoden einen Ist- und einen Soll-Zustand erfassen, für die Planung der „Stadterscheinungsebene“ konzentrierte er sich auf die Wirkung von Sequenzen. Die Planung der „Stadtgestaltungsebene“ hingegen war ein Konglomerat aus verschiedensten stadtbaukünstlerischen Ideen der Maßstäblichkeit, des Rhythmus und der geordneten Unordnung. Interessant ist insbesondere die „Sichtflächenanalyse“ (siehe Abb. 6) mit der Einzeichnung des „optischen Einzugsbereichs der Kirche und des Marktplatzes“ (Trieb 1974: 160) oder die Betrachtung des „Negativraums“ – beide Methoden hat auch Wolfgang Rauda zur städtebaulichen Analyse verwendet.

Abb. 6Michael Triebs Sichtanalyse des Stadtzentrums von Leonberg (Trieb 1974: 160)

Die Arbeit Michael Triebs bildete einen Höhepunkt zur Forschung der Objektivierbarkeit von Stadtgestaltung – sie nutzte die vorhandenen Erkenntnisse und führte sie aus bis zu einer Vorgabe für den Prozess der Stadtplanung. Gleichzeitig legte sie den Fokus auf das Stadterleben und damit auf die visuelle Wahrnehmung des Stadtraums. Sein anthropozentrischer Zugang betonte dabei, wie sich der Mensch innerhalb der Stadt bewegt, sich orientiert und mit ihr agiert.

6.Die Subjektivität der quantitativen Ansätze

„Zu unseren schönsten Träumen gehören angenehme Reiseerinnerungen. Herrliche Städtebilder, Monumente, Plätze, schöne Fernsichten ziehen vor unserem geistigen Auge vorüber, und wir schwelgen noch einmal im Genusse alles des Erhabenen oder Anmuthigen, bei dem zu verweilen wir einst so glücklich waren.“ (Sitte 1901 [1889]: 1)

Das berühmte Zitat aus Camillo Sittes Grundlagenwerk des frühen Städtebaus Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen betont trotz aller Suche nach Regeln der ästhetischen Wahrnehmung die vor allem anderen stehende Subjektivität seines Ansatzes: „Schöne“ Erinnerungen prägten das Bild einer hohen städtebaulichen Qualität. „Schön“ ist dabei ein individuelles, höchst subjektives Bewertungskriterium, das allerdings für Sitte Beweis genug für die Objektivität seiner Herangehensweise war (Winter 1988: 143). Konsequenterweise konzentrierte sich Sitte auf südeuropäische Beispiele als Inbegriff des künstlerischen beziehungsweise malerischen Städtebaus. Der Fokus auf eine damit westeuropäische kulturelle Prägung ist bei beinahe allen oben genannten Konzepten, insbesondere den deutschsprachigen, ablesbar. Helmut Gebhard und Michael Trieb gingen genauso von einem spezifischen Bild der „europäischen Stadt“ aus wie im Grunde auch Gordon Cullen und Christopher Alexander. Diese Haltung ist mit dem damaligen Zeitgeist zu begründen.[15] Europa hat einen gewissen Stolz auf seine lange historische Entwicklung zur gemeinschaftlichen Demokratie entwickelt – und zeigt dies nicht zuletzt durch die sichtbaren baulichen Zeugnisse der Vergangenheit und ihrer Bewahrung (Siebel 2004). Damit waren auch die städtebautheoretischen Ansätze deutlich von einem Traditionsbewusstsein geprägt, was den besonderen Fokus auf das in den Städten sichtbare historische Erbe begründet.

Der rational-wissenschaftliche Ansatz Wolfgang Raudas kann – obwohl er nur in Andeutungen publiziert wurde – als Kulmination der informationsästhetischen und systemtheoretischen Tendenzen der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre in Verbindung mit der Wiederentdeckung stadthistorischer Forschung und Sittes malerischen Städtebaus bezeichnet werden. Er verknüpfte die einschlägigen Theorien dieser Zeit zu seiner eigenen Theorie eines „Städtebaus nach seinen raumkulturellen Grundsätzen“, indem er Ordnungsprinzipien der historischen Stadträume definierte und Vorschläge zur Bewertung und Weiterentwicklung der Stadtgestaltung erläuterte. Gleichzeitig offenbart sich in seiner theoretischen Ausformulierung auch die Unverträglichkeit von Rationalität und Ästhetik: Der Versuch, individuelles Stadterleben durch quantitative Faktoren zu verallgemeinern, scheiterte an der Komplexität des Systems Stadt. Rauda bemühte sich zwar um eine allumfassende Bewertungsmatrix, die schlussendliche Einschätzung der tatsächlichen Werte war allerdings auf sein eigenes subjektives Empfinden zurückzuführen. Ob die Bedeutung eines Bauwerks innerhalb des Stadtraums nun gering oder immerhin örtlich gesehen werden konnte, ist die Entscheidung des Bewertenden. Diese Macht der subjektiven Entscheidung wurde in ein komplexes System aus Wertbegriffen, empirischen Erhebungen und theoretischen Erläuterungen eingebettet und damit in gewisser Weise verschleiert. Raudas Begründung zur „Raumwertzahl“ des Bauzustands der Piazza San Marco in verschiedenen baulichen Entwicklungsstufen wurde lediglich dargestellt, eine Erläuterung zur Wahl der jeweiligen Wertstufen erfolgte nicht. Während informationstheoretische Simulationsmodelle wie BESI und POLIS aufgrund ihrer Berechnungskomplexität und ihrer fehlenden nachvollziehbaren Darstellung nicht weiterentwickelt wurden, reduzierten Rauda, Trieb und Gebhard ihrer Modelle auf eine vermeintlich komplexe Grafik, die einen großen theoretischen Rahmen suggerierte. Schlussendlich scheiterten aber auch diese Formen der rationalen Betrachtung von Stadt und Stadtentwicklung an dem Versuch, die individuelle Wahrnehmung von Stadt zu verallgemeinern.

Dabei ist das individuelle Bild von Stadt, die Ausformulierung einzelner Stadtidentitäten beziehungsweise „Stadt-Images“ ein grundsätzliches Ziel der Kritik an der (nachkriegs-)modernen Stadt. Die Verurteilung der Moderne als gescheiterte Epoche – jedenfalls als baulicher Ausdruck einer Gesellschaft – war ein weiterer Aspekt im Misserfolg der rationalen Modelle des Städtebaus. Die Revision der Moderne, ausformuliert spätestens mit Charles Jencks Buch Die Sprache der Postmoderne (1988 [1980]), forderte auch, Methoden der Moderne grundsätzlich zu überdenken: Der klassisch moderne Städtebau wie Le Corbusier ihn unter der Maxime „Sonne, Raum und Grün“ gefordert hatte, hätte einen „rationalen Ersatz für traditionelle Verhaltensmuster“ geschaffen und war allein deshalb zum Scheitern verurteilt (ebd.: 9). So intendierte Gordon Cullen in Townscape, auf jegliche wissenschaftliche Methoden zu verzichten, da er diese mit der Funktionalisierung des Städtebaus assoziierte. Dennoch bezeichnete er seine Bildersammlung an für ihn kanonischen Stadträumen als Vokabular – und vermittelte so den Eindruck einer umfassenden wissenschaftlichen Betrachtung. Dieser Widerspruch von der Absage an die Wissenschaftlichkeit der Moderne und die Sehnsucht nach Objektivität wurde durch die Erkenntnis gelöst, dass man die Komplexität der Stadt nicht rationalisieren konnte: So wie BESI aufgrund seines komplexen Anspruchs nicht weiter finanziert wurde, liefen auch die informationsästhetischen Ansätze ins Leere. Die Anwendung vermeintlich in Vergessenheit geratener Ordnungsprinzipien historischer Stadträume hatte nicht zu dem Ergebnis geführt, das man sich erhofft hatte. Stattdessen wurde in der postmodernen Stadt mehr auf individuelle Bedürfnisse eingegangen, das intuitive Entwerfen wurde wieder praktiziert und die Phänomenologie ersetzte die Informationstheorie.

Auch Thomas Sieverts betonte im Rückblick auf diese „ungeheuer kreative“ Zeit, dass die Ansätze der sozialwissenschaftlichen Kybernetik und Systemtheorie lediglich eine „Zeitgeist-Literatur mit kurzer Halbwertzeit“ gewesen wären (1997: 52). Bis heute geblieben ist ein schätzender und kritischer – kein quantifizierbar bewertender – Blick auf die historische Stadt.