Städte waren schon immer Orte der Diversität. In postmigrantischen Gesellschaften und angesichts zunehmender sozioökonomischer Ungleichheiten werden zumindest in der angloamerikanischen Debatte Rufe nach einer diversitätssensiblen Planung und Stadtentwicklung laut (Sandercock 1998; Burayidi 2015; Fainstein 2005; Fincher/Iveson 2008; für einen Überblick der Debatte siehe Schuster 2018). In Deutschland bleibt die Debatte um Diversität und Stadtplanung bislang auf zwei Aspekte beschränkt (Huning 2014: 34): Beim Thema Partizipation wird über Ein- oder Ausschlüsse verschiedener gesellschaftlicher Gruppen geforscht und in der Praxis debattiert. Und Diversität scheint in Leitbildern wie der alters- oder der kinder-/jugendgerechten Stadt auf sowie bei der gendergerechten Planung auf (Gwisdalla 2007; Huning 2018). Angesichts der zunehmenden Diversität der Bewohner:innen von Städten stellt sich aber auch die Frage, wie es um die Diversität in der Planungsprofession in Deutschland bestellt ist. Abgesehen von zwei Beiträgen (Bauhardt 1996 und Huning 2014) ist dies in der deutschen Planungswissenschaft bisher kein Thema gewesen.

Deshalb widmet sich dieser Beitrag dieser Frage. Er geht dabei in zwei Schritten vor: Zunächst zeichnet er die – weitgehend englischsprachige – Debatte in den Planungswissenschaften um Diversität in der Planungsprofession nach. Angesichts der mangelnden Debatte und Datenlage in Deutschland stellt er anschließend die Ergebnisse einer Analyse der Sozialstruktur von Planungsstudierenden – des Bachelors Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar – vor und interpretiert diese.

Diversität bezeichnet die Vielfalt gesellschaftlicher Gruppen (oder als solchen definierten) entlang sozioökonomischer, kultureller oder identitärer Differenzierungen. Neben den meist angeführten Kategorien race, Klasse und Gender werden auch die sexuelle Orientierung, das Alter, Religion, Gesundheit/Krankheit oder politische Einstellung genannt (vgl. u. a. Schuster 2018: 66; García et al. 2021a: 327; Greenlee et al. 2022: 331). Dabei ist wichtig zu betonen, dass diese Kategorien machtvolle Zuschreibungen sind und als Diversitätskategorien immer das Ergebnis aktiv vorgenommener Differenzierungen. Diversität ist „kein einfaches Faktum, sondern das Ergebnis von Prozessen und interpretativen Handlungen, in denen sie immer wieder neu bestimmt wird“ (Schuster 2018: 65).

Diversität ist ein positiv konnotierter Begriff. Sie sollte aber – in Abgrenzung zur betriebswirtschaftlichen Management-Debatte um Diversity – nicht ohne ihre Kehrseite betrachtet werden: Diskriminierung, Ausschluss und Ungerechtigkeit. Marginalisierte und ausgeschlossene Gruppen werden zwar als zuträglich zu Diversität dargestellt, darüber dürfen aber nicht die strukturellen Gründe für ihre Marginalisierung und ihren Ausschluss vergessen werden. Diversität soll hier also beide Dimensionen umfassen: erstens das positiv konnotierte Verständnis, wonach die Unterschiedlichkeit verschiedener Gruppen ein Beitrag zu einer besseren Planung ist und zweitens den Fokus auf Marginalisierungen und Ausschlüsse, die aus Differenzierungen resultieren. Mit einer solch doppelten Perspektive kann es gelingen, Diversität als zentrales Moment für Planung zu fassen: „[D]iversity – manifested not only in the form of celebrated ethno-cultural identity but also unjust socio-economic difference – often lies at the heart of the most urgent social and political conflicts of our time, especially the ones that planners routinely encounter at the urban scale.“ (Goonewardena et al. 2004: 2)

Diversität trugen eben jene ausgeschlossenen Gruppen als Thema in die Stadtplanung, jeweils als Kritik an herrschenden Planungstheorien und -praktiken. Es waren die Bürgerrechtsbewegung in den USA und soziale Bewegungen in Europa nach 1968, die Ideen wie anwaltschaftliche Planung oder equity planning entwickelten. Und es war die feministische Bewegung, die ab den 1980er Jahren gender planning etablierte.

In diesen Planungsideen wird deutlich, weshalb eine diversitätssensible Planung vorteilhaft ist. Aber warum sollte sich die gesellschaftliche Diversität auch in der Planungsprofession widerspiegeln? Dazu gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Während die Stadtbevölkerung zunehmend divers ist, ist die Planungsprofession überproportional weiß, männlich und aus der Mittelschicht – so zumindest die Diagnose für die angloamerikanische Planungswissenschaft (Sweet/Etienne 2011: 332, García et al. 2021: 327), die mangels quantitativer Untersuchungen in Deutschland und basierend auf meinem Erfahrungswissen auf den deutschen Kontext übertragen werden kann. Einer zunehmend heterogenen Gesellschaft steht also eine weitgehend homogene Planer:innenschaft gegenüber. Aber warum sollte das ein Problem sein? Schließlich, so ließe sich argumentieren, werden Planer:innen ja dazu ausgebildet, im Sinne des Gemeinwohls zu handeln und durch Bürger:innenbeteiligung die Interessen aller Gruppen einzubeziehen. So fragt auch Sandra Huning:

„Aber ist das überhaupt eine relevante Frage, macht es einen Unterschied, wer plant? Spielen körperliche oder soziale Erfahrungen, Alter oder Geschlecht, Bildungshintergrund, Religionszugehörigkeit oder sexuelle Orientierung eine Rolle bei der Planaufstellung, Programmentwicklung, der Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe oder in Partizipationsprozessen?“

(Huning 2014: 34f.)

Anhand eines Beispiels wird deutlich, warum diese Fragen mit Ja zu beantworten sind. Es handelt sich um einen hochwirksamen Diskurs, auf dem stadtplanerische Praktiken aufbauen und der ganze Bevölkerungsgruppen ausschließt und diskriminiert: das Narrativ der „sozialen Mischung“ (Vollmer i. E.). Unter diesem Schlagwort – das unmittelbar mit der Frage nach der vermeintlich richtigen Diversität zusammenhängt – wird Studierenden und Planer:innen in der Praxis oftmals vermittelt, dass ärmere oder migrantisierte Bevölkerungsteile mit ihren Verhaltensweisen ein Problem seien, während die Segregation von Reichen in Villenvierteln oder von Mittelschichten in Suburbia nicht problematisiert wird. Eine solche Sicht auf die „richtige Mischung“ ist das Produkt einer sozial homogenen Planer:innenschaft. Personen mit Diskriminierungserfahrungen könnten dem aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder ihrer Migrantisierung aktiv entgegenwirken.

In der wissenschaftlichen Debatte lassen sich zwei unterschiedliche Gruppen von Argumenten für mehr Diversität in der Planungsprofession unterscheiden (Sweet/Etienne 2011: 335): Zum einen heben moralische oder rechtliche Argumente darauf ab, dass es falsch und im deutschen Kontext nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz illegal sei, Personen allein aufgrund einer Zuschreibung zu einer bestimmten Gruppe auszuschließen oder zu diskriminieren. Zum anderen besagen inhaltliche Argumente, dass Planung durch das Vorhandensein unterschiedlicher Perspektiven besser wird.

Diese zweite Argumentation ist begründungsbedürftig. Ihr liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Wissen und daraus abgeleitete Praxisvorschläge nicht objektiv oder neutral sind, sondern immer die Vorstellungen, Vorurteile und Kulturen derer widerspiegeln, die sie schaffen (Thomas 1996: 174). Selbstverständlich können Planer:innen auch stellvertretend die Interessen aller Bevölkerungsgruppen aufnehmen. Aber inwiefern sie diese überhaupt erkennen und richtig einschätzen, hängt mit ihren eigenen Erlebnissen zusammen. Das eigene Wissen und Handeln sind immer von den gemachten Erfahrungen abhängig.

Basierend auf den Erfahrungen mit dem bereits in den 1990er Jahren an der Universität Dortmund eingeführten Fachgebiet „Frauenforschung und Wohnungswesen in der Raumplanung“ wandte sich Christine Bauhardt (1996) schon damals gegen Kollegen, die behaupten, sie „planten ja für alle Menschen“ und die Person von des:der Planenden sei unabhängig von den Planungsergebnissen. Aufgrund der subalternen Position von Frauen, so Bauhardt, mache es einen Unterschied, wer plane. Die Frauenforschung spiele eine wichtige Rolle bei der Raumplanung, da es ihr obliege,

„einerseits die unterschiedlichen Lebensrealitäten und raumstrukturierenden Handlungspraxen von Frauen und die Vielfalt ihrer Bedürfnisse, aber auch ihre Verwobenheit in Machtkonstellationen zu erkennen, andererseits die vereinheitlichende, normierende Gesellschaftsstruktur, die Frauen ‚ihren Platz‘ in der Gesellschaft und im Raum zuweist, zu analysieren und zu ihrer Überwindung beizutragen“

(ebd.: 40).

In der Überwindung dieser Gesellschaftsstruktur sieht Bauhardt durchaus ein von beiden Geschlechtern zu bewältigendes Projekt. Feministische Forscher:innen gehen davon aus, dass es Frauen – gerade weil sie als von der Norm abweichende Subjekte gelten – nicht nur leichter fällt, ihre eigenen Lebensrealitäten zu erkennen, sondern dass sie auch eher diejenigen sind, die sich für eine Deprivilegierung von Männern einsetzen. Bauhardts Argument lässt sich auch auf andere gesellschaftlich marginalisierte Gruppen übertragen.

Bei der Argumentation, dass Diversität die Planung besser mache, lassen sich zwei Aspekte unterscheiden: Erstens wird das Ergebnis von Planung besser, wenn unterschiedliche Planende ihr unterschiedliches Erfahrungswissen einbringen. Zweitens trägt eine diverse Planungsprofession zu einer größeren Legitimität von Planung bei (Sweet/Etienne 2011: 333). Planer:innen mit eigener Diskriminierungserfahrung können in kommunikativen Planungsprozessen besser die Erfahrungen von Bürger:innen nachvollziehen, die ebenfalls von Diskriminierung betroffen sind und dadurch gegebenenfalls besser mit ihnen kommunizieren: „Without diversity, planners lack legitimacy in the communities where they work.“ (Sweet/Etienne 2011: 333) Eine höhere Diversität von Planer:innen erlaubt es also, in der Planungspraxis diskriminierten Gruppen besondere Beachtung zu schenken, die durch sozialräumliche Strukturen, Segregation und räumlich wirksame Stigmatisierung und Diskriminierung von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge sowie von allgemein gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden.

Allerdings bedeutet eine größere Diversität von Planer:innen nicht automatisch, dass die Interessen marginalisierter Gruppen im Planungsprozess berücksichtigt werden. Eine größere Vielfalt in der Planungsprofession kann „zumindest potenziell die Sensibilität für bestimmte Themen in der Profession erhöhen, wenn Routinen und Normalitäten infrage gestellt werden – allerdings nicht automatisch, sondern dann, wenn sie eine fachliche Auseinandersetzung mit den Ein- und Ausschlussmechanismen im Planungs- und Partizipationsalltag anregt“ (Huning 2014: 38). Außerdem darf nicht der Fehler begangen werden, Planer:innen mit eigenen Ausschlusserfahrungen die gesamte Verantwortung für eine diversitätssensible Planung oder die Kommunikation mit den betroffenen Gruppen aufzubürden. Auch dürfen marginalisierte Gruppen nicht homogenisiert werden, etwa indem Planer:innen davon ausgehen, dass eine Person allein aufgrund ihres Migrationshintergrunds sämtliche Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund nachvollziehen oder repräsentieren könne.

Warum aber entspricht die Planer:innenschaft demografisch betrachtet nicht dem Bevölkerungsdurchschnitt? In der angloamerikanischen Debatte gibt es hierzu verschiedene Erklärungsansätze. Für den deutschen Kontext müssen diese jeweils auf ihr Erklärungspotenzial hin untersucht werden. Der erste Ansatz lautet, dass bereits die Bewerber:innen um Studienplätze weniger divers sind als die Gesamtbevölkerung. Neben allgemein unterschiedlichen Zugangschancen zu höheren Bildungseinrichtungen, die auf struktureller Diskriminierung beruhen, wird ein generell mangelndes Wissen darüber konstatiert, was Stadtplanung ist, beziehungsweise dass es einen solchen Beruf überhaupt gibt. Dies sei der Grund für die Bewerbungslage. Gerade Bildungsaufsteiger:innen verfolgen eher keine ihnen unbekannten Berufsziele (Palazzo et al. 2023).

Neben der mangelnden Diversität bei den Studienplatzbewerber:innen hindern rassistische und exkludierende Strukturen und Verhaltensweisen an US-amerikanischen Universitäten marginalisierte Personen daran, ihr Studium abzuschließen oder nach einem ersten Abschluss fortzusetzen. Eine Studie von García et al. (2021b) zeigt, dass Black und Latinx Studierende der Planung bei ihrem Studium in den USA durch verschiedene Mechanismen diskriminiert werden und sich ausgeschlossen fühlen. Aufgrund mangelnder Repräsentation fühlen sie sich oft einerseits entfremdet und andererseits als Alibi-Vertreter:innen von Minderheiten. Sie stehen häufig unter dem Druck, eine ganze (in sich wiederum diverse) Gruppe zu repräsentieren. Sie haben das Gefühl, härter arbeiten zu müssen als andere, um dieselbe Anerkennung zu bekommen. Mit ihren Erfahrungen, die oft nicht denen der Lehrenden und denen vieler anderer Studierender entsprechen, fühlen sie sich oft nicht ernst genommen. Diversität an den Hochschulen zu steigern, ist daher nur möglich, wenn die Diskriminierung und Ausschlüsse marginalisierter Gruppen dort nicht reproduziert, sondern stattdessen offensiv thematisiert werden und ihnen entgegengewirkt wird (García et al. 2021b: 110).

Die angloamerikanische Debatte zu Diversität in der Planungsprofession hält viele Ansatzpunkte für die Diskussion in Deutschland bereit. Grundlage einer solchen Debatte müssten allerdings fundierte Daten zur Diversität im Planungsberuf und in den Studiengängen der Stadt- und Regionalplanung sein. Eine solche Grundlage existiert bisher noch nicht. Zur Beseitigung dieser Forschungslücke möchte dieser Beitrag beitragen mit den Ergebnissen einer Sozialstrukturanalyse der Studierenden des Bachelors Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar.

Generell ist das Bildungssystem in Deutschland stark von Ungleichheiten geprägt: Junge Erwachsene mit Migrationshintergrund oder aus Haushalten von Nicht-Akademiker:innen studieren deutlich seltener an Hochschulen (Becker/Lauterbach 2016). Vor diesem Hintergrund fragte die hier präsentierte Studie: Wie divers ist die Studierendenschaft des Bachelors Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar? Wie stark sind marginalisierte und von Diskriminierung betroffene Gruppen darin vertreten? Wie unterscheidet sich ihr Anteil im Vergleich zur gesamten Studierendenschaft und zur Gesamtbevölkerung in Deutschland? Dabei bedeutet Diversität zu quantifizieren immer auch, gesellschaftlich hergestellte Differenzierungsprozesse zu reifizieren und komplexe Biografien zu vereinfachen. Für diese Studie wurde Diversität auf verschiedene Indikatoren heruntergebrochen, darunter Gender, Bildungshintergrund der Eltern und Migrationshintergrund. Diese Indikatoren wurden ausgewählt, weil für sie Vergleichsdaten für die gesamte Studierendenschaft in Deutschland vorliegen.[1] Sie können kein umfassendes Bild der Diversität der Sozialstruktur der Studierenden geben, gewähren aber dennoch interessante Einblicke.

Um die Frage nach der Sozialstruktur der Studierenden zu beantworten, wurde eine Onlineumfrage mit einem standardisierten Fragebogen durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Umfrage im Dezember 2022 waren in Weimar 192 Studierende in den Bachelor Urbanistik eingeschrieben. Davon nahmen 124 an der Umfrage teil, also 64,6 Prozent.[2] Die Umfrage wurde im Rahmen des Seminars „Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten“ im ersten Fachsemester des Bachelors Urbanistik im Wintersemester 2022/2023 entwickelt und umgesetzt. Ich gehe davon aus, dass die sehr hohe Rücklaufquote auch darauf zurückzuführen ist, dass die Studierenden von ihren Kommiliton:innen angesprochen wurden und nicht von einer Lehrperson oder einer externen Forschungsinstitution.

Die Ergebnisse der Befragung haben wir im Rahmen des Seminars jeweils mit unterschiedlichen Sekundärdaten zur gesamten Studierendenschaft oder Bevölkerung in Deutschland verglichen, sofern diese vorlagen. Der Vergleich mit der Gesamtbevölkerung liegt nahe, da (zukünftige) Stadt- und Regionalplaner:innen potenziell für alle Bevölkerungsteile planen sollen. Da soziale Selektionsprozesse aber – insbesondere in Deutschland – bereits während der Schullaufbahn stattfinden, wurden die Ergebnisse zusätzlich mit der gesamten Studierendenschaft verglichen, um zu überprüfen, ob die Diversität hier ähnlich ist. In einzelnen Fällen wurden eigene Berechnungen anhand der Daten einer Umfrage unter der gesamten Studierendenschaft in Deutschland durchgeführt – der 21. Sozialerhebung des Studierendenwerks. In wenigen Ausnahmen standen auch Daten von anderen Planungsstudiengängen in Deutschland zum Vergleich zur Verfügung. So werden etwa im Studiengang Raumplanung an der Technischen Universität (TU) Dortmund regelmäßig Absolvent:innenbefragungen durchgeführt (Greiwe/Schulte 2020). Außerdem stand mir eine bisher unveröffentlichte Studie der Fachschaft zur mentalen Gesundheit unter den Studierenden des Bachelors Stadt- und Regionalplanung der Universität Kassel zur Verfügung (Fachschaft ASL 2023).

Im Folgenden stelle ich die Ergebnisse der Studie vor. Dabei unterscheide ich zwischen allgemeinen demografischen Fragen und solchen, die speziell für die Profession Stadtplanung interessant sind.

Das Diversitätsmerkmal Gender fragt ab, wie sich die Befragten selbst identifizieren. Der Anteil der Befragten, die sich als weiblich identifizieren, ist mit 66,7 Prozent sehr hoch. Als männlich identifizieren sich 26,8 Prozent der Befragten, jenseits der binären Geschlechterordnung – möglich waren die Angaben „nicht binär“, „a-gender“ und „questioning“ – verorten sich insgesamt 4,9 Prozent.

Der Anteil weiblicher Studierender im Studiengang liegt damit weit über dem Anteil von 50,2 Prozent von Frauen an der Gesamtbevölkerung (Destatis 2021b). Im Dortmunder Studiengang betrug der Anteil weiblicher Studierender im Wintersemester 2021/2022 50,4 Prozent (TU Dortmund 2021: 28), in Kassel identifizierten sich 51,7 Prozent der befragten Studierenden als weiblich (Fachschaft ASL 2023: 2).

22,8 Prozent der Befragten in Weimar geben an, einen Migrationshintergrund zu haben. Dieser ist im Fragebogen so definiert, dass entweder die Befragten selbst oder mindestens einer ihrer Elternteile nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden. Von diesen 27 Studierenden sind allerdings fünf erst zum Studium nach Deutschland gezogen, können also gemeinsam mit drei weiteren, die erst zum Studium nach Deutschland gezogen sind, aber nicht angaben, einen Migrationshintergrund zu haben, als internationale Studierende (7 Prozent) gelten. Von den Studierenden im Weimarer Bachelor Urbanistik, die bereits vorher in Deutschland lebten, haben 18 Prozent einen Migrationshintergrund. Im Unterschied dazu hatten 2021 in der Gesamtbevölkerung Deutschland 27,3 Prozent einen Migrationshintergrund (BAMF 2022: 169). 2016 waren es bei allen befragten Studierenden in Deutschland 20 Prozent (Middendorff et al. 2017: 32).

Bezüglich der Bildungsabschlüsse ihrer Eltern gaben 85 Prozent der Urbanistik-Studierenden in Weimar an, dass mindestens einer ihrer Elternteile einen Universitäts- oder Hochschulabschluss hat, beim Abitur (oder einem vergleichbaren Abschluss im Ausland) waren es sogar 96 Prozent. Der Anteil der Studierenden aus Akademiker:innenhaushalten liegt damit deutlich über dem Durchschnitt aller Studierenden in Deutschland 2016. Hier hatte bei 52 Prozent mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss und bei 66 Prozent Abitur (Middendorff et al. 2017: 27). Im Kassler Studiengang Bachelor Stadt- und Regionalplanung hatte bei 51,7 Prozent befragten Studierenden ein Elternteil einen akademischen Abschluss (Fachschaft ASL 2023: 7).

Auch der Bezug von BAföG lässt auf die soziale Lage des Elternhauses schließen. In Weimarer Bachelor Urbanistik erhielten zum Zeitpunkt der Befragung 13,5 Prozent der Studierenden BAföG. 2016 waren es unter allen Studierenden in Deutschland 18 Prozent (Middendorff et al. 2017: 53).

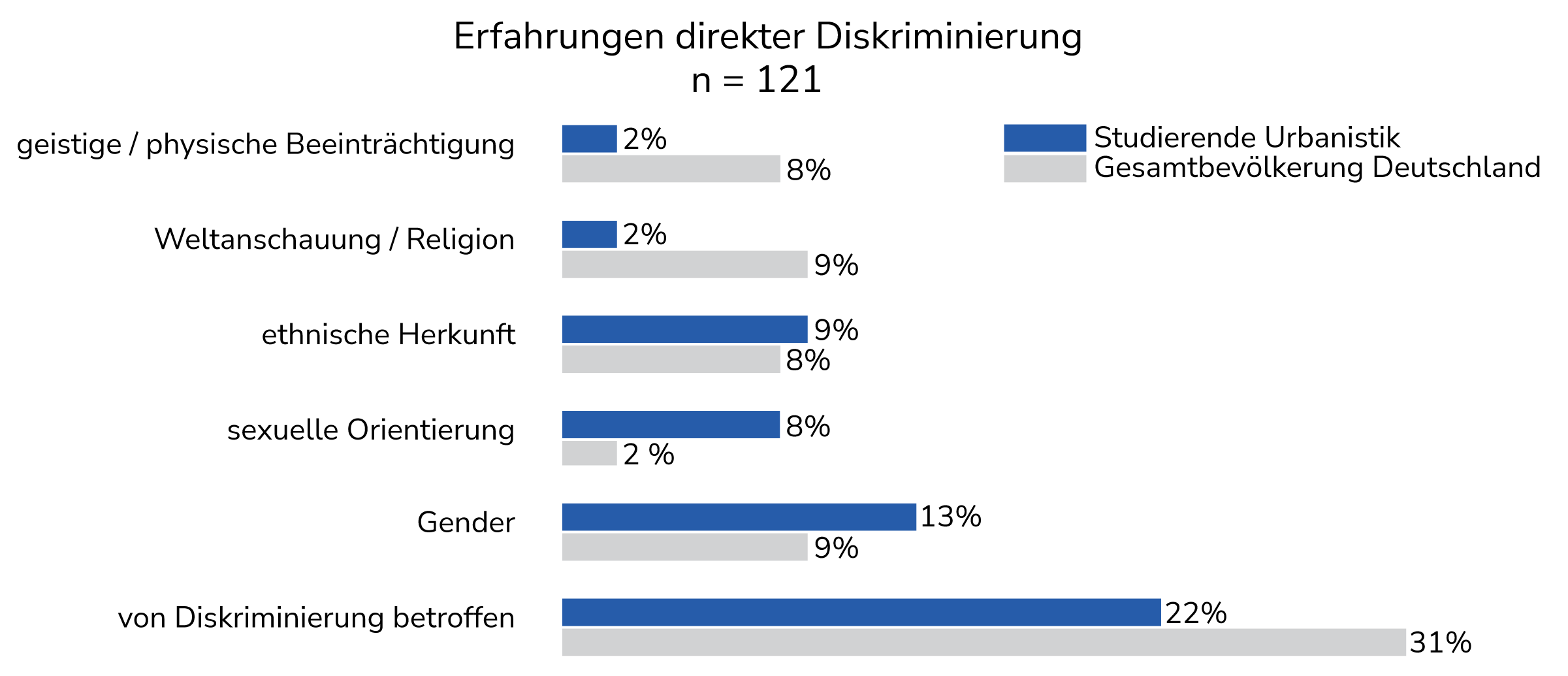

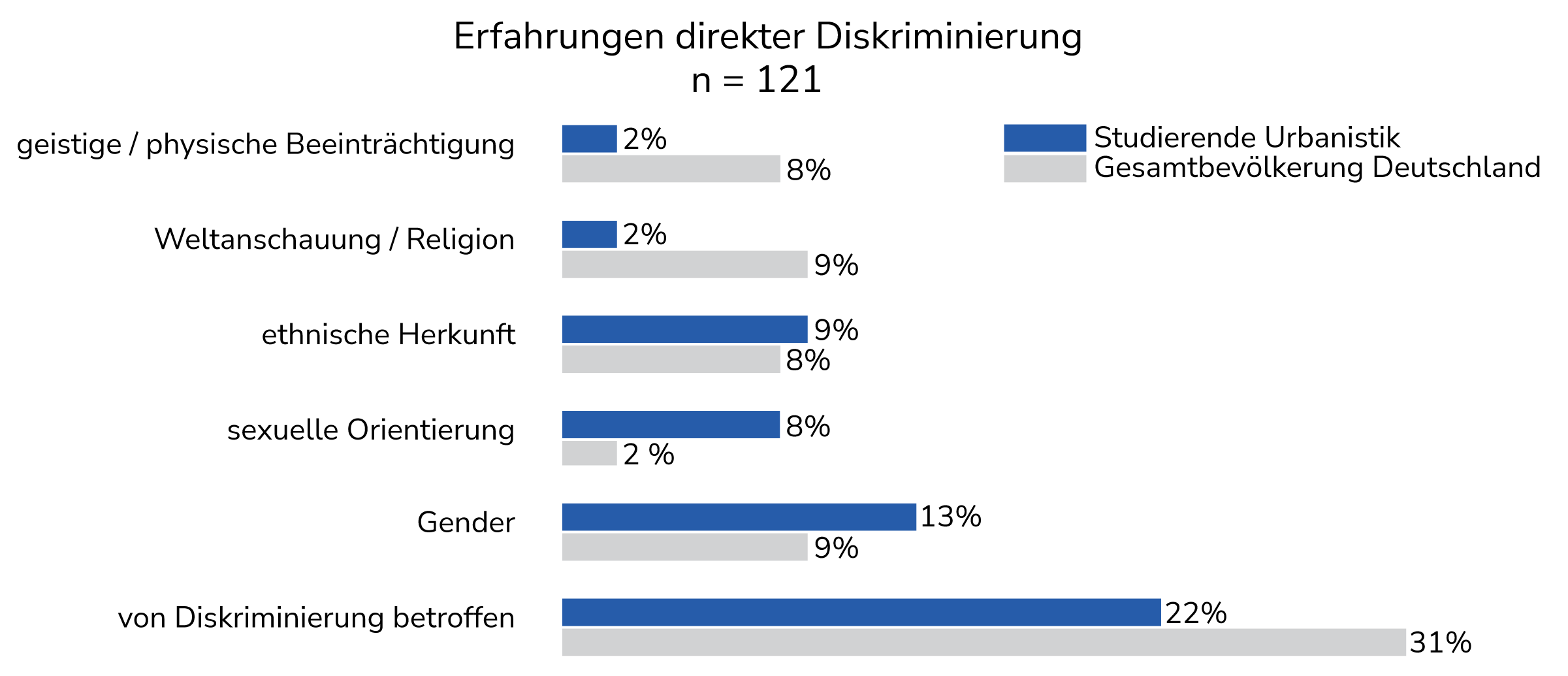

22 Prozent der Befragten in Weimar gaben an, schon einmal von direkter Diskriminierung betroffen gewesen zu sein. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland geben 31,4 Prozent an, in den vergangenen zwei Jahren von Diskriminierung betroffen gewesen zu sein (Beigang et al. 2017: 94). Angesichts des geringeren Anteils marginalisierter Gruppen unter den Studierenden in Weimar erscheint der geringere Anteil hier nachvollziehbar.

Die Motivation, einen bestimmten Studiengang zu wählen, hängt indirekt mit der sozialen Herkunft zusammen. Als Studienwahlmotiv nennen die Weimarer Urbanistik-Studierenden am seltensten „gute Einkommenschancen“ (4 Prozent) oder einen „angesehene[n] Beruf“ (5 Prozent), während „persönliche Entfaltung“ (69 Prozent) und ein „Beitrag zur sozialen Veränderung“ (75 Prozent) die häufigsten Motive sind – also ideelle Ziele. Diese Motive hängen über das Thema Gender mit der Sozialstruktur des Studiengangs zusammen (siehe Interpretation in Abschnitt 2.3).

Ob Studierende einen Studienort in der Nähe ihres Herkunftsortes wählen oder ob dies für sie keine Rolle spielt, kann etwas über ihre soziale Herkunft aussagen. Schließlich können nicht alle Elternhäuser den finanziellen Aufwand für einen Umzug und den Lebensunterhalt einer eigenen Wohnung für ihre Kinder stemmen. Auch das Selbstvertrauen, die vertraute Stadt oder Region zu verlassen, ist vermutlich bei vielen Studierenden verbunden mit dem Grad ihrer Privilegierung. In der gesamten Studierendenschaft in Deutschland zeigt sich eine positive Korrelation zwischen zwei Motiven für die Auswahl der Hochschule: „Heimatort“ und „finanzielle Gründe“. Letzteres Motiv korreliert zudem positiv mit den Faktoren Migrationshintergrund und niedriger elterlicher Bildungshintergrund. 24 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund gaben deutschlandweit an, sich aus finanziellen Gründen für ihre Hochschule entschieden zu haben. Bei Studierenden ohne Migrationshintergrund waren es lediglich 16 Prozent. 22 Prozent der Studierenden aus nicht akademischen Elternhäusern gaben an, sich aus finanziellen Gründen für ihre Hochschule entschieden zu haben, bei jenen aus akademischen Elternhäusern waren es lediglich 12 Prozent (eigene Berechnungen nach Daten der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks).

Als Grund für die Wahl der Bauhaus-Universität geben nur 6,5 Prozent der Urbanistik-Studierenden die „Nähe zu Eltern/Verwandten“ sowie nur 14 Prozent die „Nähe zu Heimatort“ an. Das liegt deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt aller Studierenden von 37,5 Prozent respektive 60,7 Prozent (Banscherus et al. 2019: 15). Nur 1 Prozent der Weimarer Urbanistik-Studierenden wohnen bei einer Erziehungsperson. Bei der gesamten Studierendenschaft in Deutschland sind es 20 Prozent (Middendorff et al. 2017: 64).

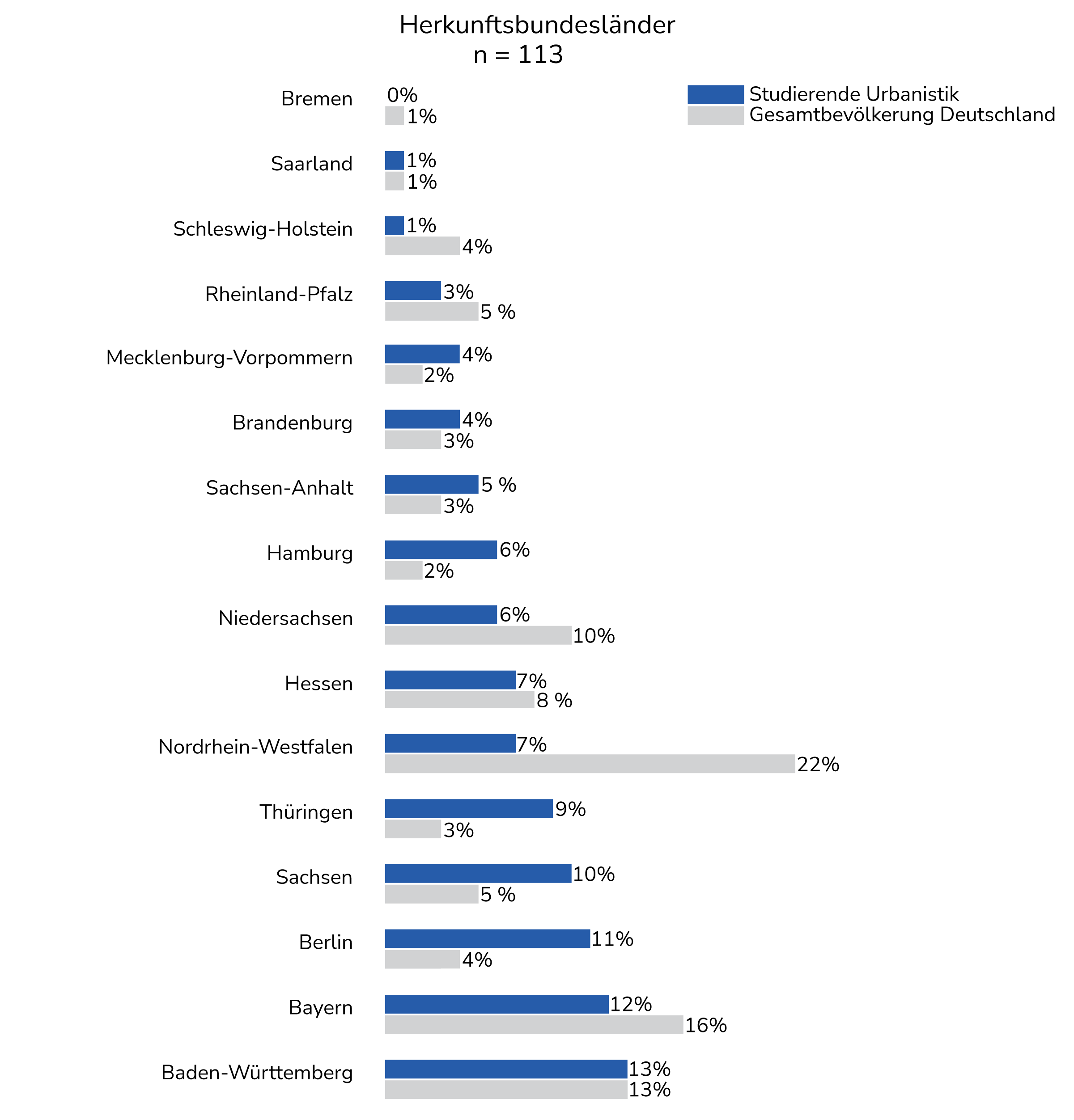

Dass der Bachelor Urbanistik in Weimar kein lokaler Studiengang ist, zeigt sich auch an den Herkunftsbundesländern der Studierenden. Zwar kommen anteilig etwas mehr Studierende aus Thüringen als in der Gesamtbevölkerung und auch die angrenzenden ostdeutschen Bundesländer Sachsen-Anhalt und Sachsen sind bei den Studierenden leicht überrepräsentiert, doch die Anteile der Studierenden aus den angrenzenden westdeutschen Bundesländern Bayern und Hessen liegen deutlich unter jenen in der Gesamtbevölkerung (siehe Abbildung 2). Generell kommen die Studierenden des Studiengangs aus der gesamten Bundesrepublik. Die deutliche Unterrepräsentation von Studierenden aus Nordrhein-Westfalen (22 Prozent Bevölkerungsanteil, aber nur 7 Prozent der Studierenden) lässt sich durch das Studienangebot der Raumplanung an der dortigen TU Dortmund erklären. Insgesamt ist die Mobilität der Studierenden im Weimarer Studiengang ausgesprochen hoch. Nur 7 Prozent von ihnen studieren im selben Bundesland, in dem sie aufgewachsen sind. Von allen Studierenden in Deutschland studieren 65 Prozent in dem Bundesland, in dem sie ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben (Middendorff et al. 2017: 31). Im bevölkerungsarmen Thüringen sind es 38 Prozent (ebd.) und damit immer noch deutlich mehr als in dem untersuchten Studiengang in Weimar.

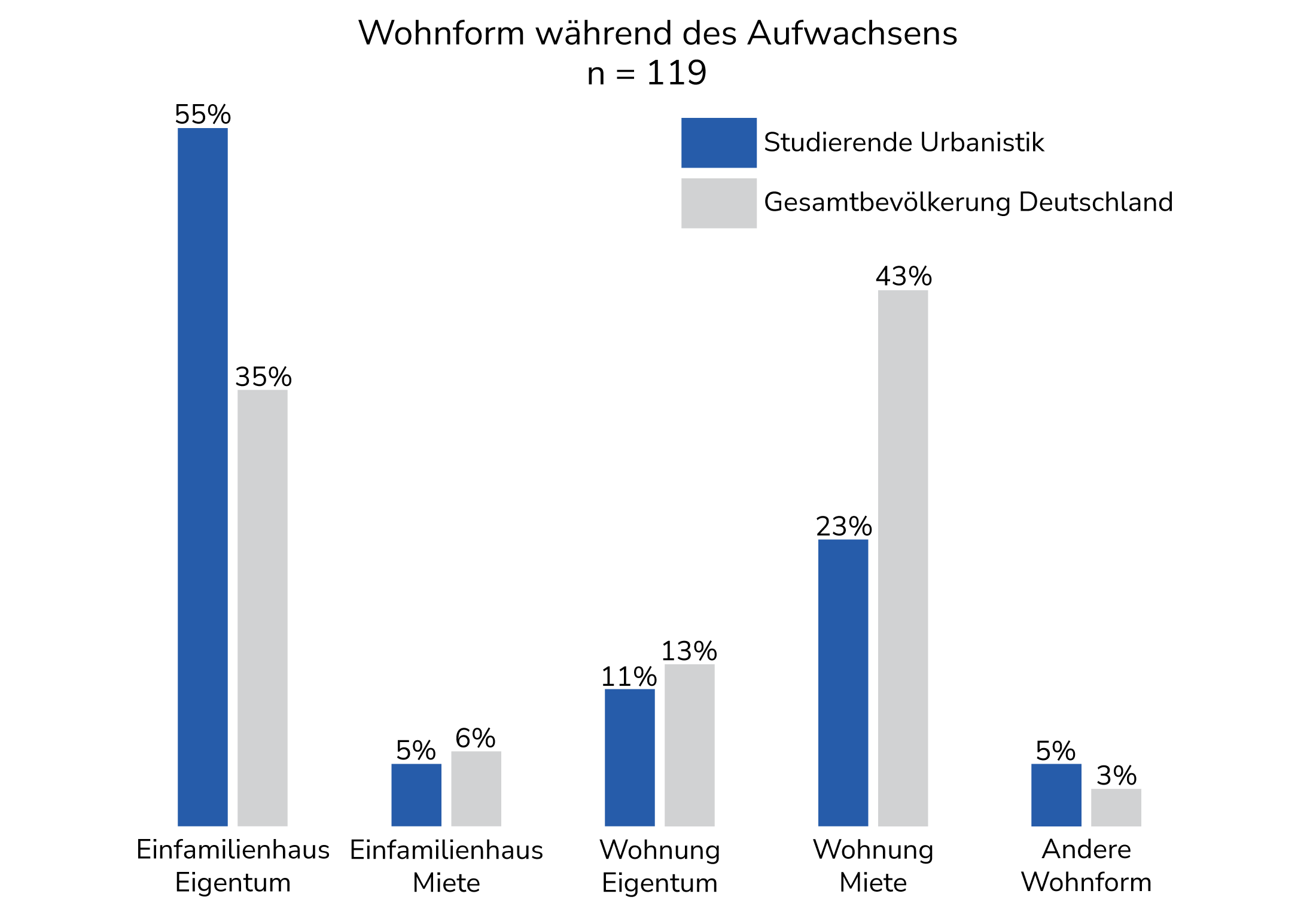

Neben den allgemeinen demografischen Merkmalen als Indikatoren für die Diversität von Studierenden fragte die Untersuchung auch Merkmale ab, die speziell für Stadtplaner:innen interessant sind. So erschienen uns die Größe der Herkunftsgemeinde und die Wohnform während des Aufwachsens relevant zu sein in Bezug auf die Erfahrungshorizonte und normativen Wertvorstellungen der Studierenden. Schließlich sollen diese später für und in Gemeinden aller Größen arbeiten und auch die Perspektiven der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung verstehen, die nicht im Eigentum und nicht in einem Einfamilienhaus wohnt.

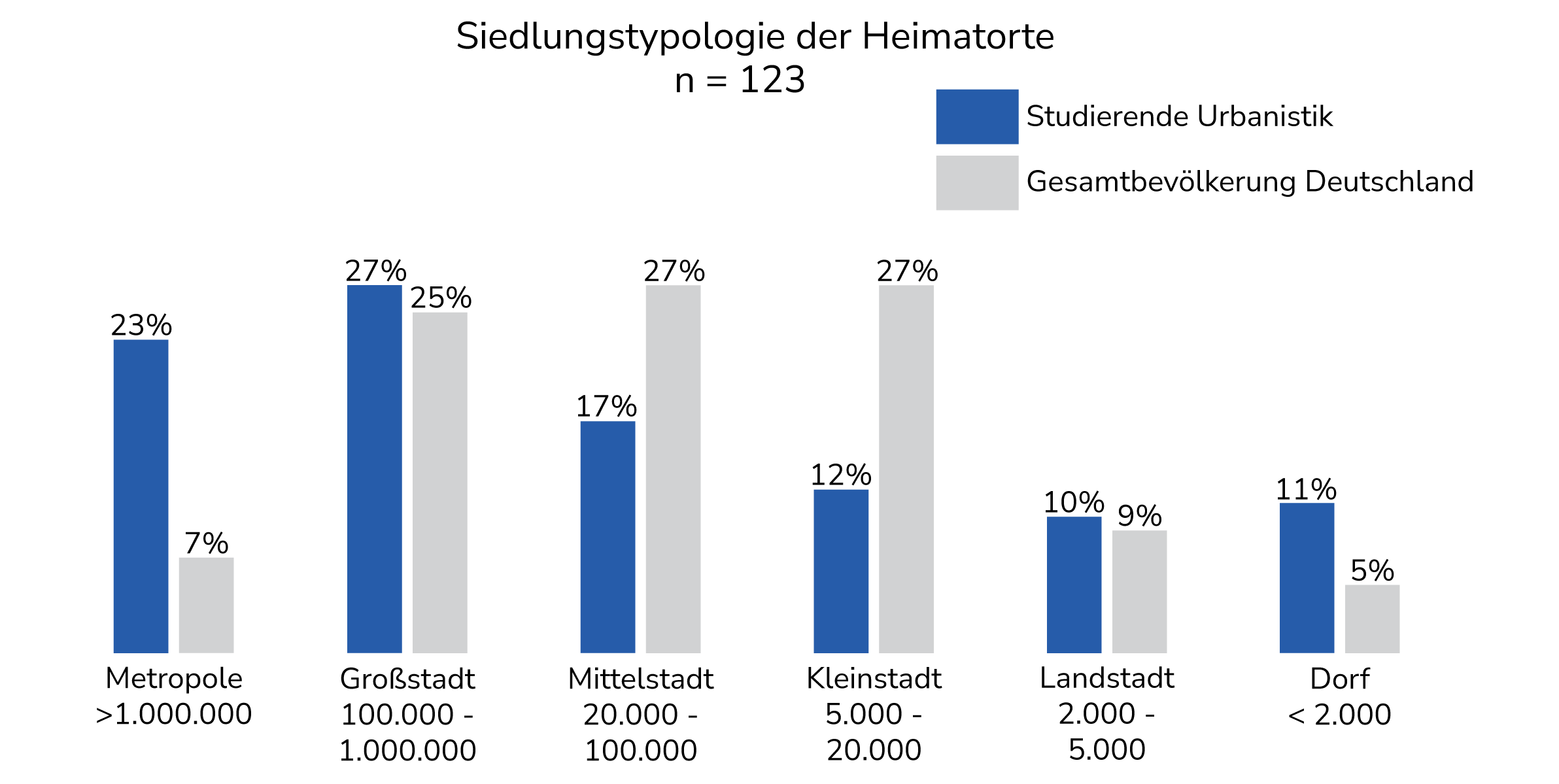

50 Prozent der befragten Studierenden des Weimarer Bachelors Urbanistik kommen aus Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner:innen. Das sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (Destatis 2022a) überproportional aus Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnenden viele. Unterrepräsentiert sind im Studiengang Personen aus Mittel- und Kleinstädten, jene aus Dörfern sind dagegen überrepräsentiert.

61 Prozent der Weimarer Urbanistik-Studierenden wuchsen in einem Einfamilienhaus auf. In der Gesamtbevölkerung in Deutschland leben nur 41,2 Prozent in dieser Wohnform (Destatis 2022b: 36). Dieser hohe Anteil ist umso erstaunlicher, wenn man berücksichtigt, dass so viele der Studierenden aus Großstädten kommen, in denen die Wohnform des Einfamilienhauses weniger verbreitet ist (Sparda 2023: 64). 67 Prozent der Studierenden wuchsen im selbst genutzten Wohneigentum auf, 28 Prozent wohnten zur Miete. In der Gesamtbevölkerung leben 49,5 Prozent im Eigentum und 50,5 Prozent zur Miete (ebd.: 64). Zwar lässt die Wohnform des Eigenheims nicht immer auf den sozialen Status des Elternhauses von Studierenden schließen, dennoch korrelieren Einfamilienhaus und Wohneigentum aber allgemein betrachtet mit einem höheren Einkommen (ebd.: 64).

Der Vergleich der Umfrage unter Studierenden des Weimarer Urbanistik-Bachelors mit der Gesamtbevölkerung, aber auch mit allen Studierenden in Deutschland zeigt, dass Erstere häufiger einer höheren sozialen Schicht angehören und zudem seltener Gruppen angehören, die von Diskriminierung und struktureller Benachteiligung betroffen sind. Das trifft insbesondere auf die Bildungsherkunft der Studierenden zu. Auch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ist in der Gesamtbevölkerung in Deutschland höher als unter den Urbanistik-Studierenden in Weimar. Allerdings ist der Anteil Studierender mit Migrationshintergrund in Weimar leicht höher als im Durchschnitt in Deutschland – das geht allerdings auf Studierende aus dem Ausland zurück.

Einzig der Anteil weiblicher Studierender ist im Weimarer Bachelor Urbanistik deutlich höher. Eine solche Überrepräsentation ist geeignet, dem generell geringen Anteil von Frauen im Planungsberuf entgegenzuwirken. In der Bundesarchitektenkammer, die schon in ihrem Namen auf eine geschlechterneutrale Bezeichnung verzichtet, sind nur 35 Prozent der Mitglieder unter den Stadtplaner:innen weiblich (Bundesarchitektenkammer 2023). Ob dieser geringe Frauenanteil bei der Kammer repräsentativ für den Anteil in der Planungsprofession ist oder (auch) in der Institution begründet liegt, ist unklar. Ein hoher Anteil weiblicher Studierender hängt auch mit den Motiven für die Wahl des Studiums zusammen. Weibliche Studierende geben als Motiv häufiger an, soziale Veränderungen herbeiführen zu wollen. Männlichen Studierenden ist dagegen ein angesehener Beruf wichtiger (eigene Berechnungen nach Daten der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks). Ein Studium der Urbanistik sehen Befragte als Möglichkeit an, zu sozialen Veränderungen beizutragen, wie unsere Untersuchung in Weimar zeigt. Ein besonderes gesellschaftliches Ansehen ist mit der Planungsprofession jedoch nicht verbunden. Der im Vergleich zu anderen Planungsstudiengängen in Weimar deutlich höhere Anteil Studierenden, die sich als weiblich identifizieren, lässt sich mit der stärker sozialwissenschaftlichen Ausrichtung des Studiengangs erklären. Im Vergleich zu natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen (zu letzteren gehört der Studiengang in Weimar offiziell) sind Frauen in geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen im Allgemeinen stärker vertreten (Middendorff et al. 2017: 14f).

Der erhöhte Anteil von Studierenden aus Großstädten lässt sich vielleicht mit einer größeren Vertrautheit dieser Studierenden mit stadtplanerischen Themen erklären. Der erhöhte Anteil der Wohnformen Einfamilienhaus und Wohneigentum deutet vermutlich auf den höheren sozialen Status der Elternhäuser der Studierenden hin. Die Größe der Herkunftsgemeinde sowie die hauptsächliche Wohnform des Eigenheims beeinflussen den Erfahrungsschatz und die Wertvorstellungen der Studierenden.

Der – im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, zur gesamten Studierendenschaft in Deutschland und, soweit ersichtlich, sogar zu Studierenden anderer Planungsstudiengänge in Deutschland – hohe soziale Status der Weimarer Urbanistik-Studierenden ist erklärungsbedürftig. Zwei Stufen der Selektion von Studierenden können mögliche Erklärungen hierzu liefern: Einmal bei der Bewerbung auf einen Studienplatz und einmal bei der Zulassung zum Studium.[3]

Die größte Selektion von Personen nach sogenannten Benachteiligungsmerkmalen findet bereits während der Schullaufbahn statt. Der Anteil an Grundschüler:innen ohne ein Elternteil mit hochschulqualifizierendem Abschluss betrug 2021 bundesweit 50,1 Prozent. Bei den Gymnasialschüler:innen betrug der Anteil im selben Jahr nur 34,1 Prozent. 39,4 Prozent der Grundschüler:innen hatten 2021 einen Migrationshintergrund, bei den Gymnasialschüler:innen waren es nur 29,9 Prozent (Destatis 2021a: 108).

Dies allein erklärt aber noch nicht hinreichend die Zusammensetzung der Studierenden des Bachelors Urbanistik in Weimar. Anders als zunächst angenommen können die Studienwahlmotive den geringeren Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund oder einem niedrigen elterlichen Bildungshintergrund nicht erklären. Die durchschnittlichen Verdienstchancen sind in der Planungsprofession nicht besonders hoch. Auch das Ansehen des Berufs ist nicht herausragend. Insgesamt spielen diese Studienwahlmotive allerdings bei Studierenden mit Migrationshintergrund oder mit einem niedrigen elterlichen Bildungshintergrund keine größere Rolle als bei Studierenden ohne diese Merkmale (eigene Berechnungen nach Daten der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks).

Eine Erklärung für die Unterrepräsentation von Studierenden mit den beiden genannten Merkmalen im Vergleich zur gesamten Studierendenschaft ist vielleicht der Studienstandort. Die Wahl eines Studienstandorts in der Nähe des Herkunftsortes hängt mit finanziellen Gründen zusammen. Diese hängen wiederum mit dem Migrationshintergrund und einem niedrigen elterlichen Bildungshintergrund zusammen. Weimar als relativ kleine Stadt in einem einwohner:innenarmen Bundesland liegt nur für sehr wenige Studierende nah an ihrem Herkunftsort. Deshalb fällt vermutlich nur selten aus finanziellen Gründen die Wahl auf diesen Studienort.

Der im Vergleich zum Bachelor Stadt- und Regionalplanung an der Universität Kassel höhere Anteil von Studierenden aus Akademiker:innenhaushalten lässt sich teilweise mit der gewählten Denomination des Studiengangs erklären: Urbanistik anstelle des geläufigeren Stadt- und Regionalplanung verleiht dem Studiengang einen besonderen Status und schreckt eventuell Bewerber:innen ab.

Ausschlaggebend dürfte die zuvor genannte zweite Stufe der Selektion sein – die Auswahl der Studierenden. Im Gegensatz zu Kassel, wo allein der Notendurchschnitt des Schulabschlusses über eine Annahme von Studienbewerber:innen entscheidet, findet in Weimar ein sogenanntes Eignungsfeststellungsverfahren statt. Für dieses müssen die Bewerber:innen neben ihrem Schulzeugnis eventuell vorhandenen Zeugnisse von Praktika sowie ein Motivationsschreiben einreichen. Anschließend werden alle Bewerber:innen zu einer Prüfung vor Ort eingeladen, bei der sie in Gruppen eine Aufgabe bearbeiten und Ergebnisse präsentieren. Sowohl die Einreichung zusätzlicher Unterlagen als auch die Prüfung vor Ort stellen Hürden dar, da sie ideelle und finanzielle Ressourcen voraussetzen. Es ist davon auszugehen, dass Bewerber:innen aus Haushalten ohne Kenntnis des deutschen Hochschulsystems weniger ideelle Unterstützung beim Verfassen von Motivationsschreiben bekommen und dass sie weniger Personen kennen, die ihnen Erfahrungen über Bewerbungsverfahren an Hochschulen vermitteln können. Deshalb liegt es nahe, dass das Eignungsfeststellungsverfahren eine selektive Wirkung darauf hat, wer sich überhaupt bewirbt. Die Selektion bei der tatsächlichen Auswahl und Zulassung von Bewerber:innen dürfte eine vergleichsweise geringe Rolle spielen gegenüber der Frage, wer sich überhaupt um einen Studienplatz bewirbt oder wer bereits vom Eignungsfeststellungsverfahren abgeschreckt ist. Es ist davon auszugehen, dass die auswählenden Personen[4] im Eignungsfeststellungsverfahren einen gewissen Bias nicht ganz umgehen können. In den Verfahren, an denen ich teilgenommen habe, fand allerdings eine offene Reflexion möglicher Diskriminierungen aufgrund von sozialem Status oder Migrationshintergrund statt. Es ist also zumindest von einem Bewusstsein über den eigenen Bias auszugehen. Der Effekt dürfte hier im Vergleich zur Selektion bei der Stufe der Bewerbung also vermutlich geringer sein.

Wie die Untersuchung der Sozialstruktur von Studierenden des Bachelors Urbanistik in Weimar zeigt, ist deren Diversität, also die Repräsentation marginalisierter und diskriminierter Gruppen im Studiengang ausbaufähig. Diese Unterrepräsentation kann nicht alleine in der Planungsdisziplin gelöst werden. Die Reproduktion sozialer Ungleichheit im deutschen Schulsystem ist dabei weitaus relevanter. Dennoch können auch Hochschulen einen Beitrag dazu leisten. Die Erhöhung der Diversität in Planungsstudiengängen und folglich auch in der Profession der Planung müsste dazu allerdings erst einmal als erstrebenswertes Ziel anerkannt werden. Dazu bedarf es nicht nur weiterer Forschung zur Sozialstruktur der Studierendenschaft von Planungsstudiengängen sowie zur Diversität der Planungsprofession in Deutschland, sondern auch einer breiter geführten Debatte zur Frage, weshalb eine diversitätssensible Planung überhaupt wichtig ist. Zu dieser Debatte hofft dieser Beitrag einen Anstoß zu liefern.