Für eine Reihe von Städten in den USA hat die Forschung gezeigt, dass die Polizei Hunde offensiv und überproportional häufig gegen People of Color einsetzt (Hickey/Hoffman 2003; Wasilczuk 2023).[1] Die diskriminierende Logik digitaler Technologien in der Polizeiarbeit wird uns zunehmend bewusst – aber können auch Hunde rassistisch sein? Und obwohl Menschen beim Stichwort Rattenbefall meist an ärmere und umweltbelastete Gegenden denken, knabbern sich Ratten auch sehr gern durch Abwasserrohre aus dem 19. Jahrhundert in historische Wohnhäuser hinein, wie sich in gentrifizierten Quartieren beobachten lässt. Dennoch klebt das mit Ratten verbundene Stigma eher an ärmeren Menschen, und giftige Mittel zur Rattenbekämpfung werden in einkommensschwachen Gegenden möglicherweise aggressiver eingesetzt (Biehler 2013). Fragt sich also, ob Ratten mit ihren Umgebungsvorlieben gesundheitsbezogene Ungleichheiten eher ent- oder verschärfen.

Diese Fragen werden bei der Analyse urbaner Ungleichheiten nur von wenigen Stadtforscher_innen gestellt. Wie kann ein Hund rassistisch sein oder eine Ratte Klassenpräferenzen haben? In diesem Essay möchte ich die wichtige, aber weitgehend ausgeblendete Mitwirkung von Tieren bei der Schaffung der von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am stärksten betroffenen Gruppen und Individuen herausarbeiten. Wie tragen empfindungsfähige, lebendige Wesen wie Hunde und Ratten zu solchen Ungleichverteilungen bei? Angesichts dessen, dass urbane Ungleichheiten bei Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und politischen Entscheidungsträger_innen derzeit ganz oben auf der Tagesordnung stehen, möchte ich eine Forschungsperspektive vorschlagen, mit der sich ein mehr-als-menschliches Verständnis derartiger Ungleichheiten entwickeln lässt – also einen Ansatz, der über die Arbeiten zu Technologie und Infrastrukturen hinausgeht und ausdrücklich auch Tiere miteinbezieht.

Traditionell untersuchen die Humangeographie und andere Sozialwissenschaften race-, klassen- und geschlechtsbasierte Ungleichheiten, indem sie soziale Prozesse in den Blick nehmen: Wir befassen uns üblicherweise mit stadtpolitischen Maßnahmen, mit alltäglichen Formen der Diskriminierung und mit Narrativen zur Legitimierung der Ungleichverteilung von Risiken und Ressourcen. In letzter Zeit hat sich die Stadtforschung verstärkt mit der Frage auseinandergesetzt, wie sozialräumliche Ungleichheiten infrastrukturell vermittelt werden; hierfür werden soziotechnische Systeme von der Abwasserentsorgung bis hin zu Algorithmen der Verbrechenskartierung untersucht. Diese Arbeiten haben zwar wichtige Erkenntnisse darüber geliefert, wie „nichtmenschliche“ Objekte im urbanen Raum den Zugang zu essenziellen Gütern und Dienstleistungen konfigurieren, aber der Frage, wie bestimmte Tiere – nämlich die, die ich hier als „politische Tiere“ bezeichne – ebenfalls zu Ungleichheit in den Bereichen urbane Sicherheit und öffentliche Gesundheit beitragen, wurde deutlich weniger Beachtung geschenkt.

In diesem Beitrag entwerfe ich eine Forschungsagenda, die sich mit der Rolle dieser politischen Tiere bei der Herausbildung urbaner Ungleichheiten befasst. Ein Großteil der wissenschaftlichen Debatte in der Stadtforschung, -geographie und -anthropologie hat sich zuletzt darauf konzentriert, die Rolle „nichtmenschlicher Entitäten“ – wie Infrastruktur, Technologie oder Stadtnatur – bei der Produktion von Ungleichheiten zu verstehen. Meiner Ansicht nach ist die Stadtforschung in einer guten Position, ein mehr-als-menschliches Verständnis solcher Ungleichheiten zu entwickeln, das die vorliegenden Studien zu Technologie und Infrastruktur enger mit Erkenntnissen aus den Human-Animal Studies verknüpft. Der hier dargelegte Forschungsansatz erweitert die bisherige Arbeit in diesen Bereichen, indem er Tiere, Menschen und Infrastruktur gemeinsam erforscht und ihre politisch bedeutsamen, aber bislang weitgehend vernachlässigten Interaktionen beleuchtet. Sich mit dieser mehr-als-menschlichen Politik zu befassen, beinhaltet meines Erachtens die Frage, wie die Interaktionen von Tieren mit Menschen und Infrastrukturen an der Schaffung sozialräumlicher Grenzen und der Ungleichverteilung von Ressourcen und Risiken zwischen urbanen Räumen und Bevölkerungsgruppen beteiligt sind.

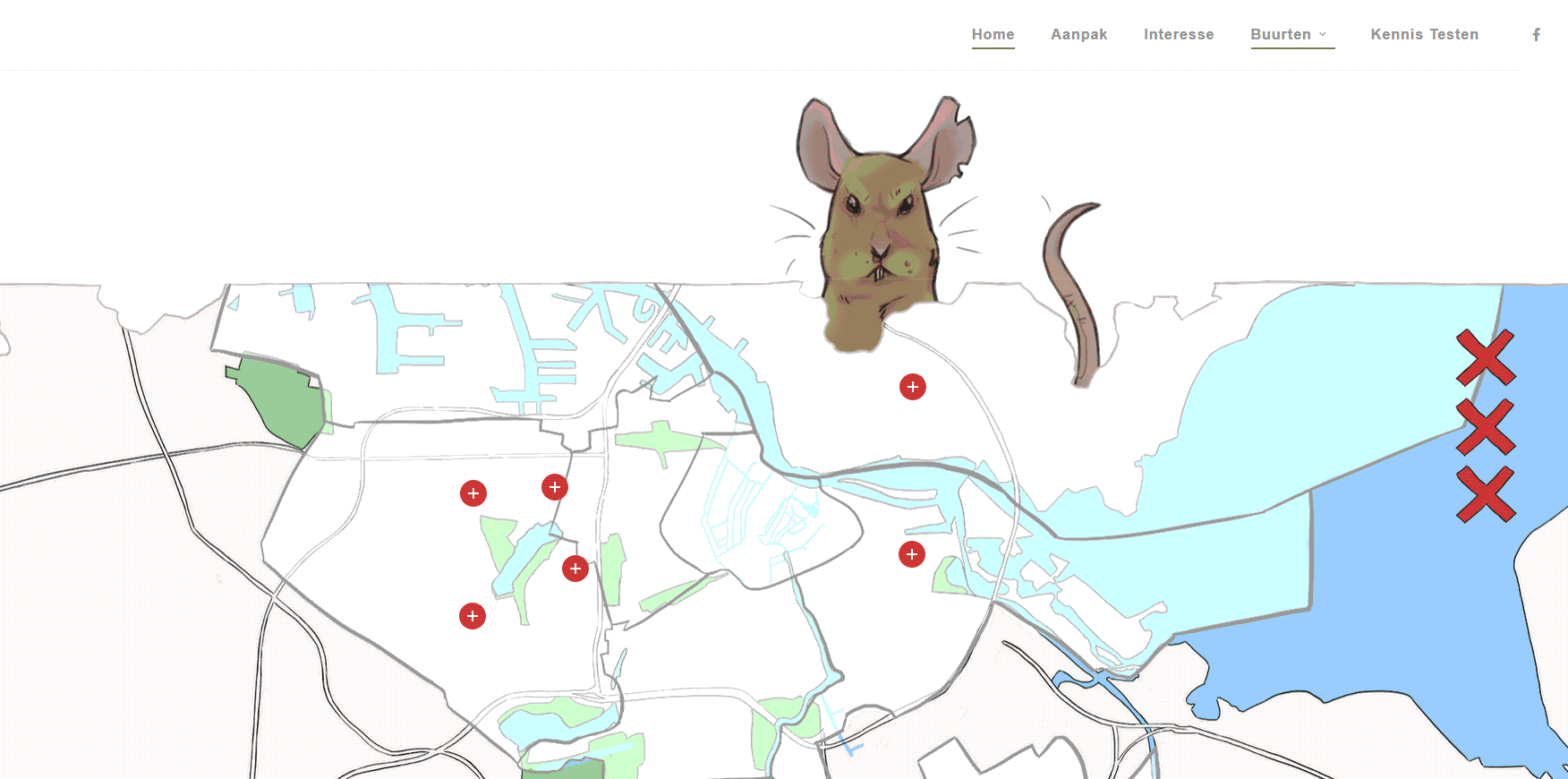

Der Schwerpunkt meines Artikels liegt auf Sicherheit und öffentlicher Gesundheit, zwei Bereichen, die oftmals von massiven Ungleichheiten gekennzeichnet sind, und auf der Rolle, die politische Schlüsseltiere – Sicherheitshunde beziehungsweise Ratten – in diesen Bereichen spielen. Im Folgenden skizziere ich die Konturen dieses konzeptionellen Vorhabens und beziehe mich dabei auch auf laufende Forschungen zu Sicherheitshunden in Kingston (Jamaika) und Ratten in Amsterdam, die Beispiele dafür liefern, wie diese beiden Arten politischer Tiere sowohl mit Menschen als auch mit Infrastruktur interagieren. Die Beispiele sind zwar knapp und nicht abschließend, sollen aber einen Eindruck davon vermitteln, wie die alltäglichen Begegnungen dieser Tiere mit ihrer kulturellen und materiellen Umwelt in ihrem Zusammenwirken zu sozialen Ungerechtigkeiten führen können.

Das wachsende Interesse der Stadtforschung an der Rolle nichtmenschlicher Entitäten zeigt sich besonders deutlich an den Arbeiten zu urbanen Infrastrukturen und zur Stadtnatur, die zwar in einer wechselseitigen Beziehung stehen, aber dennoch eigenständige Forschungsfelder darstellen. Der „Infrastructural Turn“ in der Geographie und angrenzenden Disziplinen wie der Anthropologie hat die Bedeutung soziotechnischer Systeme bei der Schaffung urbaner Verbindungen und Trennungen hervorgehoben (z. B. Graham/Marvin 2001; Schwanen/Nixon 2019; Pilo’/Jaffe 2020). Solche Arbeiten, die sich beispielsweise mit Verkehrs-, Energie- und Wasserinfrastrukturen befassen, zeigen, wie die materielle Organisation der Städte soziale und politische Inklusion beziehungsweise Exklusion strukturiert. Die spezifischen materiellen, technologischen und geographischen Eigenschaften dieser soziotechnischen Systeme ermöglichen oder behindern ganz unmittelbar den Zugang der Bewohner_innen zu essenziellen Gütern und Dienstleistungen wie etwa Sanitär-, Wasser- und Stromversorgung (Amin 2014; von Schnitzler 2016; Anand 2017). Diese Infrastrukturforschung hat sich mit Konzepten der „materiellen Agency“ (Knappett/Malafouris 2008; Barry 2013) auseinandergesetzt, um zu verstehen, wie sich diese Objekte und Technologien auf kontingente und oftmals unerwartete Weise in der Welt verhalten und auf sie einwirken. Dabei hat sich die Forschung auf Technologie und menschengemachte Artefakte konzentriert und die Rolle empfindungsfähigen tierischen Lebens und der urbanen Natur weitestgehend ignoriert (wichtige Ausnahmen sind z. B. Krieg/Barua/Fisher 2020; Barua 2021; Sułek/White 2022; Lee 2022).

Einer anderen analytischen Tradition folgend, befasst sich das Forschungsfeld, das häufig unter dem Begriff „urbane politische Ökologie“ zusammengefasst wird, genau mit dieser Stadtnatur (z. B. Heynen/Kaika/Swyngedouw 2006; Rademacher 2015; Ernstson/Sörlin 2019). Anstatt Stadt und Natur als getrennte Kategorien aufzufassen – ein Erbe der Moderne, die gleichermaßen auch das Bild von Stadttieren geprägt hat –, versteht dieser Forschungsstrang Urbanisierung als einen komplexen sozialen, politischen, ökonomischen und ökologischen Prozess. Besonderes Interesse gilt dabei der Frage, wie die Wasser-, Energie-, Nahrungsmittel- und Abfallströme, die in Städte hinein- beziehungsweise aus ihnen herausfließen, urbane Ungleichheiten widerspiegeln und reproduzieren. Arbeiten aus diesem Forschungsfeld haben verdeutlicht, dass urbane politische Ökologien klassifiziert, vergeschlechtlicht und rassifiziert sind und oftmals die Geschichte des Kolonialismus und die Rassifizierung der Natur widerspiegeln (Lawhon/Ernstson/Silver 2014; Jaffe 2016; Simpson/Bagelman 2018). Ungeachtet seiner direkten Auseinandersetzung mit der Urbanisierung der Natur hat dieses Forschungsgebiet den Fokus bislang primär auf menschliches Handeln gelegt. Vertreter_innen der urbanen politischen Ökologie fällt jedoch zunehmend auf, dass sie nichtmenschlichen Tieren und der Frage, wie das Verhalten dieser empfindungsfähigen Wesen ebenfalls aktiv Einfluss auf urbane Prozesse nehmen könnte, erstaunlich wenig Beachtung geschenkt haben (Gandy 2022; Barua 2023). Hier möchte ich unsere Analysen urbaner Ungleichheiten dezidiert auf empfindungsfähige, lebendige Wesen ausweiten und die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie sich die Unberechenbarkeit und Unregierbarkeit bestimmter tierischer Organismen auf die Materialisierung urbaner Politik auswirkt.

Weitgehend unabhängig von der Stadtforschung haben mit Mensch-Tier-Beziehungen befasste Anthropolog_innen und Geograph_innen ebenfalls versucht, eine Form der Sozialwissenschaft zu entwickeln, die über das Menschliche hinausgeht (Ogden/Hall/Tanita 2013; Lorimer/Srinivasan 2013; White/Candea 2018). Ein Dauerthema dieses „Animal Turn“ war und ist die symbolische Rolle von Tieren im Rahmen sozialer Ordnungen und Ortsbeziehungen, weiteres großes Interesse gilt den schädlichen Auswirkungen des menschlichen Bestrebens, Tiere zu beherrschen und in Wert zu setzen. Zunehmend geht es in dieser Forschung aber auch darum, hervorzuheben, dass Tiere mehr sind als Symbole und Ressourcen. Auch Tiere können als wissende, fühlende und sorgende Subjekte verstanden werden, die aktiv sinnhafte Beziehungen zueinander, zu Menschen und zu ihrer Lebensumwelt eingehen (z. B. Porter/Gershon 2018; Bull/Holmberg/Åsberg 2018; Lorimer/Hodgetts/Barua 2019). Mit Verweis auf die kognitiven, emotionalen und kommunikativen Fähigkeiten von Tieren ist dieser Forschungszweig auch bestrebt, die Agency von Tieren theoretisch zu fassen (Pearson 2013; Holmberg 2015). Während die Sozialität und Räumlichkeit von Mensch-Tier-Beziehungen von Beginn an Thema waren, ist die Auseinandersetzung damit, dass diese mehr-als-menschlichen „Kontaktzonen“ (Haraway 2008) auch Infrastruktur, Technologie und andere Formen unbelebter Materie umfassen, erst seit Kurzem in den Fokus gerückt (Barua 2023).

Und während kritische Studien zu urbaner Infrastruktur, Materialität und Technologie die Rolle von Tieren im Allgemeinen unbeachtet lassen, befasst sich die Forschung zu Mensch-Tier-Beziehungen nur selten mit der Frage, wie solche Beziehungen über menschengemachte Artefakte vermittelt werden. Wie wäre es, Tiere, Menschen und Dinge zusammen zu erforschen, insbesondere um zu verstehen, wie ihre Interaktionen und Beziehungen zu ungleicher Verteilung von Risiken und Ressourcen führen? Wie ließen sich unsere Analysen zur Rolle nichtmenschlicher Materie bei der Herausbildung und Ausgestaltung urbaner Ungleichheiten so ausweiten, dass wir empfindungsfähige, lebende Wesen miteinbeziehen können?

Durch das Verknüpfen von Erkenntnissen aus den verschiedenen oben diskutierten Forschungsperspektiven möchte ich einen konzeptionellen Ansatz zur Untersuchung urbaner Ungleichheiten entwickeln (siehe Abb. 1). Auch wenn wir davon ausgehen, dass Tiere wie Hunde und Ratten eine politische Rolle als Koproduzenten urbaner Ungleichheit spielen, wissen wir doch wenig darüber, wie sie diese Ungleichheiten vermitteln. Zum Verständnis der Mechanismen, mittels derer Tiere an der Verteilung von Risiken und Ressourcen aktiv mitwirken, sollten wir meiner Ansicht nach zuallererst fragen, wie die Fähigkeiten von Tieren zur Einflussnahme auf Menschen und Infrastruktur von ihren biologischen Spezifika und unseren kulturellen Vorstellungen über sie geprägt werden. Die zweite Frage ist, welche räumlichen, materiellen und affektiven Mechanismen zu bestimmten Risiko- und Ressourcenverteilungen führen.

Zum Verständnis dieser Tier-Mensch-Infrastruktur-Dynamiken schlage ich das Konzept der mehr-als-menschlichen Agency vor, das die Analyse menschlicher, tierischer und materieller Handlungsfähigkeit miteinander verbindet. Theorien zu menschlicher Agency fokussieren vielfach darauf, dass die Handelnden intentional, zukunftsgerichtet und selbstgesteuert agieren (Emirbayer/Mische 1998). Im Gegensatz dazu verstehen Ansätze, die sich auf die Akteur-Netzwerk-Theorie berufen, Agency als etwas, das in Netzwerken aus Menschen und Nicht-Menschen verteilt ist (Latour 2005; Law/Mol 2008). Menschliche Handlungsfähigkeit unterscheidet sich demnach zwar qualitativ, wird aber über nichtmenschliche Entitäten vermittelt. Die Agency nichtmenschlicher Entitäten, wie zum Beispiel von Dingen oder Tieren, besteht in deren Fähigkeit, für Menschen und füreinander einen wahrnehmbaren Unterschied zu machen, und zwar generell durch ihre Fähigkeit, Handlungen zu ermöglichen oder zu einzuschränken – also zu „gestatten“. Entsprechend scheint es mir sinnvoll, nichtmenschliche (politische) Agency als im Alltag aus solchen mehr-als-menschlichen Beziehungen entstehend zu begreifen, wobei qualitativ zwischen verschiedenen Akteurskategorien – Menschen, Tiere und Infrastrukturen – zu unterscheiden ist, da sie in unterschiedlichem Maß über Intentionalität und Selbstbewusstsein verfügen (Pearson 2013; Kipnis 2015). Der Fokus auf urbane Alltagspraktiken kann uns helfen zu verstehen, wie Menschen, Tiere und Objekte handeln und wem sie unter welchen Bedingungen Handlungen gestatten.

Um die Mechanismen zu verstehen, über die Tiere als Koproduzenten an der Verteilung von Risiken und Ressourcen beteiligt sind, müssen wir fragen, auf welche Weise die biologischen Spezifika und kulturellen Bedeutungen von Tieren diese befähigen, auf Menschen und Infrastrukturen einzuwirken. Zu den biologischen Eigenschaften gehört die Fähigkeit von Tieren, soziotechnische Systeme zu zerstören oder zu verändern und Beziehungen zu Menschen und Orten zu entwickeln, während die kulturellen Bedeutungen all die symbolischen Assoziationen und normativen Rahmungen beinhalten, mit denen Tiere im Laufe der Zeit versehen wurden. Mit Blick auf Hunde und Ratten bedeutet dieser Ansatz, dass zu untersuchen wäre, welchen Einfluss ihre biologischen Eigenschaften auf ihre Interaktionen mit Menschen und Infrastrukturen haben. Konkret heißt dies: Wie wirkt sich die Fähigkeit von Ratten, Krankheiten zu übertragen und sich fast überall hin durchzunagen, auf ihre Interaktion mit Menschen und sanitären Infrastrukturen aus? Und wie wirken sich der Spürsinn und die Aggressionsfähigkeit von Hunden auf ihre Interaktionen mit Menschen und polizeilichen Infrastrukturen aus? Dies hieße auch zu untersuchen, wie diese Interaktionen und Beziehungen von den Hunden beziehungsweise Ratten zugeschriebenen symbolisch-ästhetischen Bedeutungen beeinflusst werden, wie etwa davon, dass wir sie mit Loyalität, Gefahr oder Schmutz assoziieren. Um das individuelle und kollektive Potenzial von Hunden und Ratten für sozial bedeutungsvolle Handlungen zu verstehen, müssen wir ihre biologischen und kulturellen Aspekte zusammendenken.

Wir wissen beispielsweise, dass der polizeiliche Einsatz von Hunden sowohl eine enge Beziehung zwischen Arbeitshund und Hundeführer_in erfordert als auch darauf basiert, dass sie das polizeiliche Gegenüber in Angst versetzen können. Darüber, wie Spürsinn, Aggressionsfähigkeit und soziale Kompetenz von Hunden im Rahmen sicherheitsrelevanter Alltagsbegegnungen mit polizeilichen Technologien und Waffen interagieren, ist jedoch nur wenig bekannt. Gleiches gilt für die Frage, wie derartige Interaktionen durch die Assoziation von Hunden mit religiösen Tabus oder durch die Geschichte des rassistisch konnotierten Einsatzes von Polizeihunden geprägt werden. Im anderen Fall wissen wir, dass Ratten häufig mit Schmutz und städtischem Verfall in Verbindung gebracht und bestimmte Bevölkerungsgruppen für ihr Auftauchen verantwortlich gemacht werden. Weniger klar ist hingegen, wie sich diese stigmatisierenden Assoziationen auf Schädlingsbekämpfungsstrategien auswirken mögen, beispielsweise in Form von sozialräumlichen Differenzierungen bei der Instandhaltung von Abwasserinfrastruktur oder beim Einsatz gefährlicher Rattengifte.

Interaktionen dieser Art lassen sich durch die Untersuchung von Alltagspraktiken erforschen, die verkörpert, verortet und materialisiert sind. Das bedeutet, die sensorischen Erfahrungen von Menschen und Tieren mit konkreten und sinnhaften Orten und Objekten einzubeziehen. Im Sicherheitsbereich kann dies hundegestützte Schutz- und Wachpraktiken durch Polizeikräfte, private Sicherheitsdienste und Haushalte umfassen (z. B. Hundepatrouillen, Wachhunde auf Privatgeländen, Hunde zum persönlichen Schutz). Mit diesen Praktiken verbunden sind öffentliche und private Polizei- und Sicherheitsinfrastrukturen, einschließlich digitaler Verbrechenskartierung, elektronischer Alarmsysteme und Schusswaffen. Im Bereich der öffentlichen Gesundheit umfassen diese Praktiken professionelle und individuelle Routinen zur Kontrolle beziehungsweise Reduktion des Rattenbefalls (z. B. die Reparatur von Abwasserleitungen oder das Aufstellen von Fallen) durch öffentliche Gesundheitsdienste, private Schädlingsbekämpfungsfirmen und Haushalte. Im Fokus stehen sanitäre Infrastrukturen einschließlich des Abwassersystems und eine Reihe von Schädlingsbekämpfungsstrategien, die von Giftködern bis hin zu rattenabschreckenden Hightech-Lösungen reichen.

Ein zweiter Schwerpunkt dieser empirischen Forschung zu Tier-Mensch-Infrastruktur-Dynamiken läge auf dem Verständnis der räumlichen, materiellen und affektiven Mechanismen, die zu ganz bestimmten Risiko- und Ressourcenverteilungen führen. Konkret gesagt: Welche von Hunden und Ratten an den Tag gelegten Formen der Mobilität und Territorialität sind mit Blick auf die Verteilung von beispielsweise Krankheitserregern, Stigmatisierung, Verbrechen oder Immobilienwert relevant? Interagieren Hunde und Ratten mit den hier maßgeblichen Technologien und Objekten – wie Abwassersystemen oder elektronischen Alarmanlagen – in destruktiver Weise oder durch Hybridisierung? Und welche Auswirkung hat dies auf die Verteilung von Risiken und Ressourcen? Und wie beeinflussen die affektiven Beziehungen, die sich zwischen Hunden beziehungsweise Ratten und Menschen entwickeln (z. B. Respekt, Ekel, Liebe, Angst), polizeiliche und hygienebezogene Maßnahmen? Beim Erforschen all dieser Interaktionen müssten wir natürlich offen für unvorhergesehene Beziehungen bleiben (einschließlich solcher mit anderen nichtmenschlichen Spezies), die ebenfalls Einfluss auf die Verteilung von Risiken und Ressourcen haben könnten.

Mit dem hier skizzierten Ansatz habe ich im Rahmen von zwei Fallbeispielen experimentiert; im ersten Fall standen Sicherheitshunde in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston im Zentrum und im zweiten Ratten in Amsterdam. In Kingston, einer von hoher Kriminalität und Gewalt geplagten Stadt, setzen viele Haushalte sowie öffentliche und private Sicherheitsdienste auf Hunde, um Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren – zusätzlich zu einer breiten Palette an Sicherheitstechnologien und -geräten von elektronischen Alarmanlagen bis hin zu Schusswaffen. Um zu skizzieren, welche Rolle Sicherheitshunde in Kingston als Koproduzenten urbaner Grenzziehungen und als Mitgestalter bei der Verteilung urbaner Sicherheit und Prekarität spielen, stütze ich mich auf meine Feldforschung bei privaten Sicherheitsunternehmen. Im konkreten Kontext dieser hochgradig segregierten, postkolonialen Stadt in der Karibik beinhaltete meine Forschung die Frage, wie auf Hunde bezogene Diskurse und Praktiken sozialräumliche Grenzen abstecken: klassenbasierte Grenzlinien, aber auch rassifizierte Unterscheidungen zwischen verschiedenen Kategorien von Menschen, die unmittelbar auf die Geschichte der Sklaverei in Jamaika zurückzuführen sind. Darüber hinaus interessierten mich auch die mehr-als-menschlichen Geographien von Schutz und Gefährdung, die sich aus den Beziehungen und Interaktionen zwischen Hunden, Sicherheitsleuten und anderen Stadtbewohner_innen ergeben, einschließlich der Beziehung zwischen Hunden und Sicherheitstechnologien und deren Rolle beim speziesübergreifenden Erkennen urbaner Gefahren (siehe Jaffe 2024).

In Kingston korrelieren die vorrangigen Muster klassenbasierter und rassifizierter Segregation mit der Trennung der Stadt in „Uptown“ und „Downtown“, eine binäre räumliche Vorstellungswelt, die den einkommensstarken Nordosten (Uptown) von den „Ghettos“ der südwestlich gelegenen Innenstadt (Downtown) abgrenzt. Während Uptown mit der hellhäutigeren, „braunen“ Mittelschicht und Elite Jamaikas assoziiert wird, denkt man bei Downtown an dunkelhäutigere, also „schwarze“ Menschen. Kingstons Downtown-Quartiere weisen die höchsten Raten an Gewaltverbrechen auf – und der öffentliche Diskurs zum Thema Kriminalität ist häufig von rassistischen und klassistischen Deutungen bestimmt.

Hunde stehen nicht außerhalb dieser tief verwurzelten Trennungen. Beim Besuch im Hundezwinger eines Sicherheitsunternehmens fiel mir auf, dass die Hunde in zwei Gruppen unterteilt waren, wobei ein Schild die eine Gruppe als „Downtown-Hunde“ auswies (siehe Abb. 2). Neugierig fragte ich den Leiter des Zwingers, den ich hier Carlos [2] nenne, nach dem Sinn dieser Unterscheidung. Er lachte ein wenig unangenehm berührt. Das Schild sei eher ein Scherz, erklärte er mir. Trotzdem sei es so, dass bestimmte furchteinflößend wirkende Hunderassen besser für Downtown geeignet seien und die dort eingesetzten Wachleute ausdrücklich solche Hunde verlangten, während die optisch schöneren Rassen besser nach Uptown passten.

„Wir haben unterschiedliche Einsatzgebiete für Hunde, wir haben Hunde, die nach Uptown gehen, und wir haben Hunde, die nach Downtown gehen“, so Carlos. „Der Unterschied zwischen Downtown-Hunden und Uptown-Hunden: Wir haben Einsatzorte, an denen braucht man einen bestimmten Typus von Hund. Es gibt Hundeführer, die bestimmte Arten nachfragen. […] Eine Uptown-Rasse wäre eher so etwas wie ein Rottweiler, ein Deutscher Schäferhund oder ein Mastino Napolitano. Ein Downtown-Hund wäre eher so etwas wie ein Pitbull. In Downtown gibt es die harten Jungs … wenn da ein Pitbull daherkommt … Allein der Gedanke, vor einem Pitbull zu stehen, da willst du nur noch weg, also hängst du da gar nicht erst rum.“

Dieses Unternehmen war stolz darauf, über eine bestimmte Hunderasse zu verfügen, die als ebenso schön wie aggressiv galt – aber für das jamaikanische Klima weitgehend ungeeignet war, da sie zu Überhitzung neigte und oft an „Blähungen“ litt. Diese Hunde, so der Zwingerleiter, seien eine Uptown-Rasse. Er würde sie nicht nach Downtown schicken: „Sie sind zu schön, man würde keine Schönheit da hinschicken … die schickt man da hin, wo sie sich wohler fühlen. Die würde ich nicht in Downtown einsetzen, niemand dort würde sie bedrohlich finden.“ Angesichts der geographischen Gegebenheiten Kingstons gab es neben dem ästhetischen Aspekt aber auch noch einen biologischen Grund für den Einsatzort dieser speziellen Hunderasse: Ihre Hitzeempfindlichkeit bedeutete, dass sie in der kühleren, grüneren Hügellandschaft von Uptown besser zurechtkamen als in den heißeren, tiefer gelegenen und dicht bebauten Vierteln der Downtown.

Andere Zwingerleiter und Hundeführer bestätigten mir, dass es gewisse Rassen gebe, die Downtown effektiver seien – sie sprachen von „bösen“ (aggressiven) Hunden und vor allem von schwarzen Hunden wie beispielsweise Pitbulls und Dobermannpinschern. Die räumliche „Eignung“ verschiedener Hunde für verschiedene Teile Kingstons spiegelt und reproduziert die bestehenden sozialen Trennlinien der Stadt und das Verschmelzen von Ort, Klasse, race und Gefahr. Die schiere Existenz eines „Downtown-Hundes“ bekräftigt die Vorstellung, dass die in diesem Teil Kingstons lebenden Menschen – die immer implizit klassifiziert und rassifiziert werden – keine Hundeschönheiten verdienen und obendrein so „hart“ sind, dass sie nur angesichts der furchterregendsten Hunde Angst zeigen.

Hinzu kommt, dass die Hunde in ihrem Training von Menschen vorgenommene Unterscheidungen von Bedrohlichkeit lernen. Wenn zum Beispiel private Sicherheitsunternehmen ihre Hunde ausbilden, werden den Tieren – unbewusst oder nicht – „Bedrohungen“ präsentiert, die wie stereotype Downtown-Bewohner_innen aussehen, sprechen und sich bewegen, das heißt wie die von Carlos erwähnten „harten Jungs“ (siehe Jaffe 2024).

Solche Mechanismen des räumlichen Einsatzes und sensorisch-affektiven Trainings können zur Reproduktion urbaner Ungleichheiten beitragen, wobei Hunde die Grenzlinien zwischen den Menschen aus Uptown- und Downtown-Kingston sowohl physisch als auch symbolisch überwachen.

Während Sicherheitshunde durch ihre aggressiven Neigungen und die mit ihnen verbundenen kulturellen Assoziationen die Klassen- und Rassenunterschiede in der Stadt noch zu verschärfen scheinen, können sie diese durch speziesübergreifendes Umeinander-Kümmern auch abmildern helfen. Auch die „bösesten“ Hunde, deren Auftreten Passant_innen regelmäßig in Angst versetzt, entwickeln oft affektive Beziehungen zu ihren menschlichen Betreuer_innen, seien es nun die Halter_innen oder schlecht bezahlte Wachleute. Auf ihren langen und oft einsamen Einsätzen verlassen sich viele Wachleute auf ihre vierbeinigen Mitarbeiter, um Eindringlinge aufzuspüren und abzuschrecken. Außerdem entstehen Beziehungen gegenseitiger Zuneigung (siehe Abb. 3). Durch ihre spezifischen, inhärent körperlichen Qualitäten – ihren Geruchs- und Gehörsinn, mit dem sie Gefahren erkennen können, und ihre affektiv-charismatische Fähigkeit zur Bindung an Menschen – bieten Hunde nicht allein Schutz, sondern sind auch eine emotionale Stütze.

Die Studie zu Ratten in Amsterdam ist von noch vorläufigerer Natur, befasst sich aber direkter mit den Handlungsweisen dieser Tiere. Wie viele andere Großstädte hat auch Amsterdam mit der Eindämmung der Rattenpopulation zu kämpfen, eine Herausforderung, die vor allem während der Pandemie deutlich zutage trat. Hier gilt mein Interesse der Frage, wie die Diskurse und Praktiken in Zusammenhang mit Ratten dazu beitragen, Grenzen zwischen verschiedenen Kategorien von Menschen abzustecken – und welche ungleichen Geographien von Gesundheitsrisiken und Reputation sich aus den Beziehungen zwischen Ratten, Stadtbewohner_innen und der städtischen Kanalisation und Abfallbeseitigung ergeben.

Verglichen mit Kingston verfügt Amsterdam über eine leistungsfähige öffentliche Infrastruktur und ein verhältnismäßig gut funktionierendes soziales Sicherungssystem, wodurch urbane Ungleichheiten abgemildert werden. Trotzdem haben jahrzehntelange Neoliberalisierung und um sich greifende Gentrifizierung zu einer Krise am Wohnungsmarkt und zunehmender Segregation nach Klasse, Herkunft und race geführt. Die Suburbanisierung ärmerer Bevölkerungsgruppen im Südosten, in Nieuw-West und im Norden der Stadt deckt sich in hohem Maß mit der Rassifizierung von Armut, während sich der Wohlstand zunehmend in der historischen Innenstadt und den im Gentrifizierungsprozess befindlichen Quartieren zwischen Stadtkern und Ringautobahn A10 konzentriert (Boterman/van Gent 2022).

Da Ratten üblicherweise mit ärmeren Gegenden assoziiert werden, läge die Vermutung nahe, sie besonders zahlreich in den einkommensschwachen Vororten Amsterdams anzutreffen. Daten der städtischen Gesundheitsbehörde deuten jedoch darauf hin, dass sie in den Gentrifizierungsgebieten mindestens genauso stark verbreitet sind, was zum Teil an infrastrukturellen Bedingungen liegen dürfte. Anders als in neueren Vororten, in denen sich unterirdische Müllcontainer problemloser einbauen lassen, beruht die Abfallentsorgung in dicht bebauten historischen Stadtvierteln oft nach wie vor auf der Abholung am Straßenrand, wo die dort abgestellten Müllsäcke Ratten reichlich Nahrung bieten. Ein weiteres Nahrungsangebot sind die Picknickreste, die von den Besucher_innen der vielen Parks zurückgelassen werden. In den Quartieren aus dem 19. Jahrhundert gibt es mehr Grünanlagen als im alten Stadtkern, die zudem gute Bedingungen für Rattennester bieten. Die historische Architektur und alten Abwassersysteme sind obendrein oft leichter zugänglich als neuere Bauten, und so finden Ratten auch hier reichliche Unterschlupfmöglichkeiten.

Mit nur einigen wenigen (tödlichen) Fällen von Leptospirose scheint das zoonotische Potenzial der Amsterdamer Ratten im Vergleich zu anderen Orten recht begrenzt. Stattdessen sieht es eher so aus, als hingen die von Ratten ausgehenden Gesundheitsrisiken recht unmittelbar mit dem Einsatz von Rattengiften zusammen, die von der niederländischen Regierung aber zunehmend aus dem Verkehr gezogen werden. Ebenso wichtig scheint es mir, die Auswirkungen des Lebens mit Ratten auf die psychische Gesundheit zu berücksichtigen, was wiederum häufig mit Stigmatisierung verbunden ist. Dieses Stigma, also für Rattenbefall verantwortlich gemacht zu werden, trifft nicht alle Stadtteile und Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Das zeigt sich deutlich am Beispiel der Kampagne „Stop de rat“, die sich lediglich an die einkommensschwachen Quartiere außerhalb des Stadtzentrums richtet (siehe Abb. 4). Auch die Stadtverwaltung selbst hat ähnlich räumlich spezifische Kampagnen gestartet. Beispielsweise wurden im Südosten der Stadt große Transparente in niederländischer und englischer Sprache angebracht, um die Anwohner_innen für Ratten zu sensibilisieren, wohl davon ausgehend, dass die Menschen in diesen Vierteln, und speziell jene, die nicht Niederländisch sprechen, besonders zur Ausbreitung von Ratten beitragen.

Die Kampagne „Stop de rat“ scheint auch davon auszugehen, dass die Lebensmittelabfälle, die Ratten anlocken, von ganz bestimmten Bevölkerungsgruppen verursacht werden, wenn sie behauptet, die Vermüllung des städtischen Straßenlandes sei auf „kulturelle Komponenten mit größtenteils religiösen Wurzeln“[3] zurückzuführen. Hier wird in nicht allzu subtiler Weise auf ein in Amsterdam weitverbreitetes Narrativ Bezug genommen, wonach das Wegwerfen von Lebensmitteln im Koran als Verschwendung gilt – daher unterstellen sowohl Anwohner_innen als auch städtische Gesundheitsdienste muslimischen Bürger_innen, sie würden altes Brot als Vogelfutter auslegen, welches letzten Endes aber Ratten anzieht. Dieses Narrativ von Kausalität und Schuld zeigt sich auch darin, dass die von der Stadt eingeführten speziellen Sammelbehälter für Altbrot zur Bioenergiegewinnung häufig in der Nähe von Moscheen aufgestellt sind. Die gängige, aber nicht ethnisch-religiös markierte Praxis, dass Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern altes Brot an Enten verfüttern, ist hingegen weitaus seltener Gegenstand offizieller Kampagnen oder infrastruktureller Interventionen. Solche gezielten Kampagnen und Interventionen lassen vermuten, dass die mit Ratten verbundenen Reputationsrisiken, wie andere Formen der Stigmatisierung auch, an bestimmten Bevölkerungsgruppen stärker „haften bleiben“ als an anderen (vgl. Pinkster/Ferier/Hoekstra 2020).

Ich hoffe, mit diesem Debattenbeitrag einen ersten Eindruck davon vermittelt zu haben, wie die Rolle von Tieren bei der Entstehung urbaner Ungleichheiten konzeptionell erfasst werden könnte – nämlich indem wir die Frage, wie diese durch nicht-menschliches Leben vermittelt werden, in unsere Analysen zur soziotechnischen Herausbildung rassifizierter und klassifizierter Risikoverteilungen einbeziehen. Ich habe versucht, diese konzeptionelle Agenda zu konkretisieren und empirisch zu prüfen, indem ich gezeigt habe, dass Hunde und Ratten ein produktiver analytischer Ansatzpunkt sein können, um ein tieferes Verständnis urbaner Ungleichheiten in den Bereichen Sicherheit und öffentliche Gesundheit zu entwickeln. Gestützt auf vorläufige Untersuchungsergebnisse habe ich die Mechanismen skizziert, mittels derer die biologischen Fähigkeiten und kulturellen Bedeutungen von Sicherheitshunden in Kingston für rassifizierte Unterscheidungen zwischen guten und schlechten Menschen produktiv gemacht werden. Mit seiner Einteilung in „schöne“ und „böse“ Exemplare reproduziert der Einsatz von Hunden die sozialräumliche Differenzierung der Stadt – und doch kann ihre Einbindung in speziesübergreifende Arbeitsbeziehungen dazu beitragen, einige der mit dieser urbanen Spaltung verbundenen Unsicherheiten abzumildern. In Amsterdam hingegen interagieren Ratten mit einer differenzierten gebauten Umwelt, mit der Verteilung historischer Architektur und mit der sanitären Infrastruktur in einer Weise, die nahelegt, dass sie das Nahrungsangebot und die Unterschlupfmöglichkeiten in den wohlhabenderen Stadtvierteln bevorzugen. Und doch tragen Schädlingsbekämpfungskampagnen und bauliche Interventionen dazu bei, dass das mit Ratten verbundene Stigma an den einkommensschwachen Quartieren und ethnisch-religiösen Minderheiten haften bleibt. Mit dieser ersten konzeptionellen und empirischen Annäherung konnte ich hoffentlich einen Eindruck davon vermitteln, welches Potenzial Ansätze haben, die sich mit den Interaktionen von Tieren sowohl mit Menschen als auch mit der gebauten Umwelt befassen, und wie sie uns helfen können zu verstehen, wie ungleiche urbane Geographien auf mehr-als-menschliche Weise entstehen.